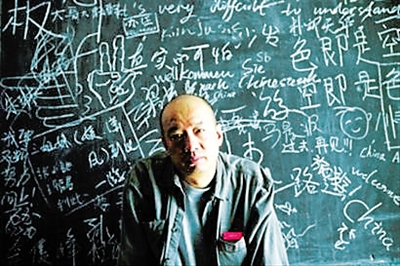

刘树勇

文\本刊特约撰稿 绿了红了

文\本刊特约撰稿 绿了红了前几年,在新浪微博上,有人@我,让我赶紧去看看@老树画画,并且饱含神秘地说,此人你一定喜欢得紧。口气斩钉截铁,容不得质疑摇晃。

一看,果然喜欢得紧。

这一喜欢不打紧,阔绰地花了一大团时间,把他的微博翻了个底朝天,把他那些我从来没见过的画,从头到尾看了个饱。从此饱含深情地成为老树画画的铁杆粉丝,俟其新画一出,即抢先下载转发到微博、微信朋友圈,以彰显自己的品位不低,并为此四盼得意。

近期,老树拗不过广大粉丝们的唆使,出了一本诗画集——《花乱开》(江苏文艺出版社),终于让大家得以集中性地赏其画、读其诗、知其人了。

老树其画

一棵老树,开满乱花,这景象本身就是异象。

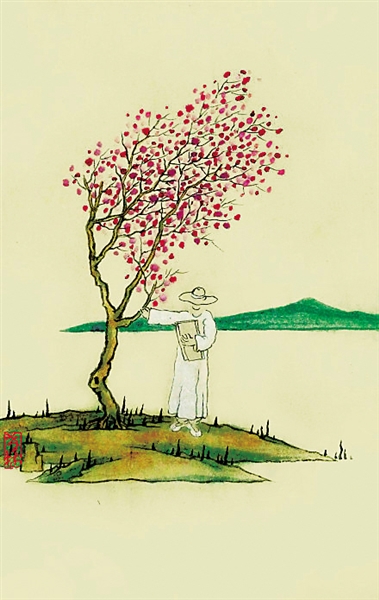

老树的画也是如此,画就画吧,还都不是正儿八经的画,仿佛随随便便几笔寥寥就画出了他想要表达的意思了——

多是半扇窗子、半个柜子、半张沙发、半架书桌、半堵墙壁、半副床铺、半坎山坡、半只脚盆、半只小犬、半畦稻田、半张长椅、半个身影、半条长廊、半片花布、半幅标语、半爿街口、半面镜子、半碟花生、半场氤氲、半片幽静半片闲……

或是一根电杆、一条沟渠、一钩镰刀、一只酒瓶、一把纸伞、一包香烟、一株老树、一盏挂灯、一弯冷月、一抱稻子、一竖长笛、一条小舟、一张相片、一湾湖水、一个男人、一根拐杖、一袭长袍、一枝菩提、一面丝帕、一挂窗帘、一抹自嘲、一张古琴、一只呆鸟、一抹远山,一人一树一片呆意,一个白衫背影拖着一只红色皮箱往深山里踽踽独行,而满山山花烂漫……

再或是几颗人丁、几册书卷、几粒子弹、几只蝌蚪、几丛野树、几株木薯、几支麦穗、几群夜鸟、几片绿芦苇、几朵雪花、几捧干花、几只花盆、几绺春意、几片月色、几声鸟鸣、几斤寂寞、几抹笑意几多自由……

老树的画作全是小品,几乎从未出现过大场面,总是一些片段、甚至一些瞬间的结凝,寥寥几笔,草草几刷,随随意意中又透着不随意的美和讲究。其画面上的小特写、小细节、小琐事,也因老树的诠释,赋予了新鲜的意思,泛起了迷人的亮光,透着一股大意思、一种大味道。

从某种视觉来说,老树的画作有丰子恺、甚至还有丰子恺的日本师父竹久梦二的影子。丰子恺画风简朴,意境隽永,喜画撑船、喝茶、稚童老人、猫狗等等田园生活,有文人情怀,有市井调子,有憨拙意趣的味道。而竹久梦二也爱画生活琐碎点滴。老树的画作亦然,类似日本俳句,精短而意味悠长,七情六欲毕现,有禅意,有意趣,大类倪瓒曾经说过的:“画者不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱,写胸中逸气耳”,老树也不讲求技巧,只求真意,画面极简,也就是“逸笔草草”,符合文人“此时无声胜有声”的习惯用法,凡是无用的皆可简,皆可请出画面三米远,有用的也可以尽简,甚至不惜简到白,白即是空,空出更多的白来是为了给人更无尽深远的意味。

按老树自己说的,画里可以跑,可以随心所欲,可以自由地表达自己。老树的画作,就是他简单的、自我的一种撒欢。

老树其诗

老树大名刘树勇,1962年出生于山东临朐,1983年毕业于南开大学中国语言文学系,写诗算是本行。

他的诗配上他的画,肆无忌惮,自由自在,算得上是一绝。

他画一根晾衣绳,三五个木夹子,一条花裙子迎风飘展,题诗:“对面人家阳台/衣服晒了一排/看它风中样子,就像有花正开”。

他画一个长袍男子扛一根竹子不知去向,题诗:“少年多血性/爱看水浒传/青年正发情/红楼放枕边 /中年看三国/江湖渐看淡/老年不读书/扛竹归南山”。

他画一个长衫男子趴躺在沙发死活不起来,题诗:“与天斗/斗不过 /与人斗/更斗不过/于是/我们就撒娇”。

他画一个长衫男子袖手坐在暖暖和和的被窝里,被子上摊开一本书,题诗:“一本挺薄小书/已经看了一不能再找借口/今晚无比看完”。

他画一个长衫男子,挂东南树枝而做荡秋千状,风儿吹起他的衫角,他题诗:“无奈生于世间/日子真不清闲/与其与人纠结/不如与花缠绵”。

他画一个长衫男子,在芦苇乱长的河边独自玩石子打水漂儿,题诗:“拣起一块石头/打了一个水漂儿/为何忽然这样/自己也不知道”。

他画一个长衫男子,在书桌前揽书自读,题诗:“白天忙些烂事/ 夜半看册闲书/虽说身不由己/不能活得像猪” 。

他还有“北京有大雾/心情不大好/前去见朋友/云里雾里找。”“折花聊作柴/回家煮肥肉/开瓶二锅头/喝到黄昏后。”“昨夜无事窗前坐/一枚流星落尘埃/人生此来为何事/无非担水与砍柴。”“何时不用再上班/看人脸色挣小钱/临水种上半亩地/闲听夜雨落荷田。”他的画带着民国的老旧风味,画中的人穿着水墨长衫,过的却是现代生活普通人的寻常生活,想的却是现代生活的七情六欲,烦恼、忧伤、思考、困倦、思念、无奈……种种小欢喜、种种大郁闷。

缪哲在《画可以怨》里有:“诗有言志功能,或兴观群怨之传统。至于画——尤其是山水,不过是别造一纸上天地,对画者而言,乃一壑一丘,寄其高怀;对于观者,则起可游、可居之想,取为卧游之具而已。”老树之“怨”都是红尘中人之怨,既是自己之怨,也代表了其他人之怨,其怨之方式,微妙而复杂而简单,从画面中传达出其文学性、哲学性和抒情性。

近代陈衡恪老先生,陈寅恪的胞兄,曾在解释文人画时讲过,文人画是不在画里考究艺术上功夫的,而是在画外看出许多文人之感想,知画之为物,才“是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非单纯者也”。从老树的画面和他题画的那些妙趣横生的“打油诗”里,应征了陈老先生之所云。

“因为贴着自己的生活,所以也贴到了所有人的生活。因为深入自己的内心,所以也深入了所有人的内心。” 这是老树自己的一句话。

老树其人

老树常画一个穿民国水墨长衫的男子,或花前吹笛,或踽踽独行山边,或树下发呆,或挂树枝摇荡,或在桌前抛书,或于地里抱花,这个长衫男子没有五官,没有表情,也没有头发,我一直是这样想——这一定不是老树,也一定就是老树。

有一天,在网上,看到老树在上海艺术博物馆的《一席梦》演讲,终于看到了老树的真样子。

果然好玩得紧。

他拿着一瓶矿泉水就上台了,五十开外,高个,光头很像一颗硕大的土豆。

他还没开讲,就指着自己的光头说,一会你们看见我头顶上冒烟了,那一定是土豆熟了,烤熟了。他又指指头顶上雪亮的聚光灯,他说,灯光太强了。一个诙谐的开场白,逗笑了全场。

老树眼袋掉囔囔的,有着与其年龄不相符合的大,大得足以证明老树是一个焦虑的完美主义者,也证明了画中的那个老树内心的焦虑真实性,然而他又幽默得毋庸置疑,他讲话的时候一般不笑,偶尔忍不住被自己逗笑,电光石火地伸个舌头自嘲、自哂,还略带自赧。

他说,我不想说那么多伟大的话题,人都是一块肉,晃来晃去飘一圈,没了,这就叫人生啊,

我更关心的是我们作为一颗实实在在的肉,怎么移动,移动得自己很舒服,我不动的时候也很舒服,这个可能更重要!

老树,其人与其诗其画一样,自由而诚恳。

一棵老树,乱花开满,然朵朵尽情绽放,而饱满灿烂。

本版画作皆为老树作品