《紫藤金鱼图》是清代画家虚谷创作的一幅纸本设色画。

颐和园长廊上的金鱼彩绘。

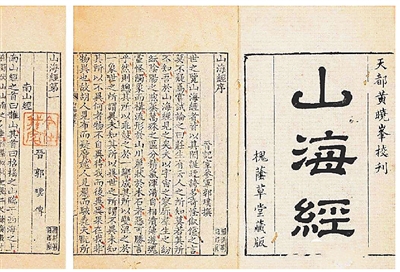

《山海经》内页。 本栏图片均为资料图

■ 仲冬梅在中国,金鱼自古就是一种象征着吉祥、喜庆和多彩生活的生灵。几千年来,从帝王将相到市井百姓,从文人墨客到能工巧匠,都用自己的方式表达了对金鱼的喜爱。绘画、瓷器、玉雕、漆雕、刺绣、花灯、风筝等传统艺术中,金鱼的形象无处不在,在历史积淀中形成了源远流长的金鱼文化。

金鱼最早出现在《山海经》

在汉字中,金鱼的“鱼”与“余”同音,因此,金鱼就有金余的口彩。人们为了寓意年年有余,吉庆有余,经常将有金鱼形象的饰物带入家中。在颐和园的长廊彩绘中,在各地民居的砖雕石刻或者窗格壁画里,金鱼的形象无处不在。过年时,在窗户上贴上金鱼剪纸的窗花,墙上挂上杨柳青的金鱼年画,桌上养一缸锦鳞闪闪的金鱼——元宝红,大门上再贴上一幅大红对联,写着:“岁岁进元宝,年年有金余”。金鱼又与金玉谐音,金在古语中常代指女儿,玉一般代指儿子,所以金鱼满塘就是金玉满堂,象征子孙满堂,人丁兴旺。

中国的传统文化源远流长,而中国金鱼以及由它衍生出的金鱼文化,无疑是这条宽博深邃的大河之中一朵精致美丽的浪花。

《山海经》“雎水出焉,东南流注于江,其中多丹粟,多文鱼。”这是有关金鱼的最早的模糊的记载。据此可知,自然本身存在着稀有的美丽颜色的鱼,人们喜欢这些美丽的生灵,经过人工精心选育,才繁殖出了我们现在看到的斑斓多姿的金鱼。南北朝时期,祖冲之在他的《述异记》中记载:“晋桓冲游庐山,见湖中有赤鳞鱼,即此也。”可见在东晋时期,“赤鳞鱼”还是一种奇异的存在,一旦遭遇,值得大书特书。

稍晚的任昉在其所编撰的《述异记》中,则记载了金鱼神的故事:“关中有金鱼神,云周平二年,十旬不雨,遣祭天神,金鱼跃出而雨降。”这是已知史料中最早出现的“金鱼”一词。那个时候,金鱼,还是传说中能行云布雨的神奇存在,足以说明金鱼之罕见。

嘉兴是较早饲养金鱼之地

齐梁时代,是佛教大兴的时代。《金光明经·流水长者子品》:“流水长者子救起濒死之鱼,与之水食,为其解说大乘经典,诸鱼闻经后,皆生仞利天。”所以,鱼就成为佛教徒喜欢放生的物种了。而金鱼,以其罕有且吉祥的颜色,自然就成了放生的最佳选择。大约此时,金鱼的人工驯养就开始了。经唐至宋,金鱼虽然依旧是稀罕之物,但是已经有了一定的规模。在北宋早期,梅尧臣有《金鱼池》诗:“谁得陶朱术,修治一水宽,皇恩浃鱼鳖,不复取垂竿。”年岁略小的王安石也有《金鱼池》诗存世:“纷纷水中游,岂是昔时鱼。吹波浮还波,竟食糠秕余。”北宋后期,曾为秀州令的陆蒙老在他的《嘉禾八咏》中就有一首《金鱼池》的诗:“池上春风动白蘋,池边清浅见金鳞。新波已纵游鱼乐,调笑江头结网人。”随后,郡守周邦作《和嘉禾八咏》,其中也有《金鱼池》的诗:“休问汀洲采白蘋,观鱼且钓谢池春。月壕咫尺无多地,一簇烟波属野人。”这里的嘉禾是今日的嘉兴,可见,嘉兴是较早饲养金鱼之地。

其实,与梅尧臣和王安石同时而稍晚的苏轼,也有诗写到金鱼,只是他诗中的鱼,名字多了一个字,不是“金鱼”,而是“金鲫鱼”:“我识南屏金鲫鱼,重来拊槛散斋余。”这首诗的题目是《去杭十五年复游西湖用欧阳察判韵》。由此至少我们可以得知两个信息:杭州,和嘉兴一样,是早期饲养金鱼之地;金鱼就是由鲫鱼驯化而来——这一点,也为当代的科学技术所证实:金鱼与各种鲫鱼交配均能顺利孵化后代。

到了南宋时期,金鱼的养殖已经颇具规模。岳飞的孙子岳珂在他的《桯史》中有一则有关金鱼的小文:

今中都有豢鱼者,能变鱼为金色,鲫为上,鲤次之。贵游多凿石为池,置之檐牖间,以供玩。问其术,秘不肯言。或云以阛市洿渠之小红虫饲,凡鱼百日皆然。初白如银,次渐黄,久则金矣,未暇验其信否也。又别有雪质而黑章, 的皪若漆, 曰玳瑁鱼,文采尤可观。逆曦之归蜀,汲湖水浮载,凡三巨艘以从,诡状瑰丽,不止二种。惟杭人能饵蓄之,亦挟以自随。余考苏子美诗曰:“沿桥待金鲫,竟日独迟留。”东坡诗亦曰:“我识南屏金鲫鱼。”则承平时盖已有之,特不若今之盛多耳。

文章不但详细记载了当时金鱼的品类之多,还提供了苏舜钦(字子美)和苏轼的诗作为佐证。

南宋晚期,程公许悼念朋友姚高士,有诗说“金鲫鱼犹涵藻间,玉蕤香未破梅花。人生转眼皆泡幻,勘破须饶老作家。”用金鱼活跃在水草间,梅花尚未开放,来感叹人生的虚幻,友人的离世。金鱼微物,更衬出人生的脆弱和短暂。

明清时期,饲养金鱼已经成为风气,作为都城的北京也已经有了成规模的养鱼池,成为金鱼的出产地和集散地。《燕都游览志》记载“鱼藻池在崇文门外,俗呼曰金鱼池,以供市易。”此外,《帝京景物略》《顺天府志》都有相关记载。清代学者姚元之《竹叶亭杂记》中,还详细记载了金鱼的饲养之法,从辨别雌雄到喂鱼、以及鱼如何度夏越冬乃至生病如何调理等,都有一套细致完整的办法,可见其时饲养金鱼经验之丰富。值得一提的是,这一套经验,来自一位名叫宝奎的武官。

金鱼入诗入画入小说

金鱼是如此惹人喜爱,自然免不了入诗入画。蒲松龄还将之写入小说之中。写一个人送朱鲫给一位贵公子,家中没有得力的仆人,只好派一个老佣人前往。那个老佣人为了办好这个差事,到了公子的府门前,特意倒干净了水,要了一个好看的盘子来,把朱鲫一条条地摆好,才送进府里去。送到公子眼前的时候,鱼已经死了。这个故事,不管蒲松龄用意何在,都是利用了金鱼是观赏鱼而不是食用鱼的知识来制造戏剧冲突。

小说难免嘲讽,而入诗入词,就别有情致。清人樊增祥有组词《恋绣衾》,其五上阙:“瑶华池上金鲫鱼,唼圆荷,盘露泄珠。俯清漪、金钗欲溜,睡起来,云鬓乱无。”借金鱼在池水中游动的活泼姿态,引出女子的美丽姣好。这词虽然不是很有名,却让我很感动:既吻合闺门秀女的身份,也遥遥呼应了《诗经》中那些鸟兽草木诱发的春情。时代虽变,礼教虽变,人心未变。

其实,相比于诗词,金鱼的色泽与姿态,更适宜入画,是画家的心爱之物。比如清代有《紫藤金鱼图》,现代则有得到徐悲鸿赞誉的画金鱼的名家汪亚尘。

诗也好,画也好,金鱼作为生活的细节频繁进入文人的视野,根源在于喜欢金鱼的人群广大。养金鱼,可以富养,开凿池塘,养花养草点缀其间,雇请专人饲养是一种养法;弄几个大鱼缸放在院子里来养,也是一种养法;再不济,狭小的房间里,一只小小的金鱼缸养上三两只,绚烂的色泽,瑰丽的姿态,也能为陋室生辉。真是消弭了阶级壁垒、适合各种人群饲养的生灵。