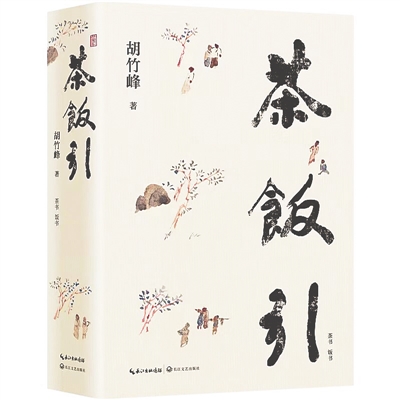

■ 胡竹峰

《茶书》记

明朝断园居士在友人山居,泉茗为朋。喝的是什么茶,从未交代,但景况不恶。早晨推开窗,有红花、绿树、闲鸟、烟岚、藻荇、静池、细风、清帘,更有庭院悄然。此番风致比纸窗瓦屋更具风韵。

一直喜欢喝茶,有幸喝到天南地北各色好茶,前世修来福气。四方之茶,异色异香异味而同乐。茶之乐,乐在隐逸,乐在闲适,饮啜间发现人生与自然的情致。

生性好旧,唯喝茶贪新,当然说的是绿茶。普洱、黑茶之类,越陈越好。都说酒也是陈的香,奈何肚无别肠,饮不得那物。

饮食饮食,饮在食前,皆为人生大事。一饭一粥,当思来之不易,茶尤如此。喝茶殊非易事,不易有闲,不易有心。喝茶光有闲暇还不够,更要有闲心。三分茶三分水三分闲心,剩下一分闲情用来写喝茶的文章。偶有所感,遇则记之,得文若干篇,非醉非醒,或实或虚,连同以前写过的有关茶的随笔,新篇旧作醉醒虚实团圆在此一册小书里。小书比大书好读,轻便。

写茶风气古已有之,陆羽《茶经》后,不乏讲茶著作。一壶乾坤,茶天地山山水水,一言难尽。书中文字,由茶生长发芽,好坏不论,自忖写出了一点不同的地方。清水淡茶,一杯水,一团香,一片叶,以纪实、回忆、想象、幻觉交织而成,与茶有关也与茶无关。袁于令论《西游记》:“文不幻不文,幻不极不幻。是知天下极幻之事,乃极真之事;极幻之理,乃极真之理。故言真不如言幻……”袁先生可谓前世知己。

陶渊明结庐在人境,总觉得他家草庐的窗前有酒也有茶,以陶碗浅浅盛着,酒水茶汤映出庭前的垂柳。山中的气息与酒、茶的气息融为一体,飞鸟结伴而来,在庭中树上。

好茶平白简洁,洁白如雪,好茶是绿雪,纷纷扬扬一杯子。文章也应该写得平白一些简洁一些。

文章实难。近来写作,想说的话越来越少,行文越来越短,心到意到即可。琐屑的这样一本册子,怕是辜负了案头那抹茶香。

兴致淡了,水仙花开过,一杯茶残了。

《饭书》记

谈吃有古风,正所谓浙中清馋,无过张岱;白下老饕,端让随园。俞樾这样的老夫子,笔下饮食亦步步生香。《春在堂随笔》卷五说天长甘露饼,味不过甜,而松脆异常,老来俏丽,春意摇曳,多了几分风流。

先秦文字,涉及饮食的不少。《尚书》可见古人对饮食的态度,肃穆中有敬畏。《招魂》写饮食,摇人心旌,是另一路做派。屈原想象奇诡,辞藻华赡,开汉赋之先河。汉赋中的《七发》,铺陈饮食,奢华之至。一己趣味,更喜欢《齐民要术》,虽是农书,笔谈瓜果蔬菜,摇曳生姿可见春光,风流手段不输晚明士子。曹丕写葡萄,有人情之美,更写出了色香味,堪称神品。唐宋人述食,常见好才情,读《梦粱录》《东京梦华录》,如行山阴道上。苏东坡贬谪出京,受用一顿美味,顿时心旷神怡,一副若无其事的态度,风华卓绝,欣然起了诗兴。

明清人有食谱癖,官家食谱、富家食谱、民家食谱,蔚为大观。与先贤相比,稍逊风采,读来略嫌沉闷。好在《三言》《二拍》之类话本与《金瓶梅》《儒林外史》等小说,饮食谈中时见绝妙好词。曹雪芹写宴会写吃喝,是上好的笔记。晚清《海上花列传》,也有一流唇齿文字。明清小说中的饮食写得香艳,因为有场景的交代,读来历历在目。

日常平淡,每日所食,瓜果蔬菜家常饭而已。生来口拙,对山珍海味之类不以为珍馐。野蔬村酿,小杯细语,几净窗明,有一种清静独赏。明人书简云:“笋茶奉敬。素交淡泊。所能与有道共者,草木之味耳。”草木之味、四时佳兴,纸墨包裹着清欢佳趣。良友、香茶、苦笋,诚然赏心乐事。所能与有道共者,也是草木之味耳。

美食总让人惆怅,因为转瞬即逝、不可复制,写成文字,也是书空。写吃的原因,非谋其味,而是取风致罢了。饭茶无论好坏,有得吃就好。挑食与厌食者,缺乏饮食精神。饮食无分别,才是饮食精神。有诗为证:

禅心不合生分别,莫爱余霞嫌碧云。

下笔从来信马由缰,有感而发。重看拙作,常常恍若隔世。此一时彼一时,有些文章,现在写,一定换了面目换了门庭。心仪的饮食小品,自情始,然后色,再至香,最终入味;情不浓淡,色不惊人,香得飘逸,味才透彻。世事纷纷无穷尽,味道也无穷无尽。谈饮食以寄兴,作文章而怡情。