■ 海南日报全媒体记者 刘梦晓

丰收季的各地习俗

谈论秋天,免不了便要谈到丰收。春华秋实,丰收的果结于秋。

其实,庆祝丰收的节日在我国古已有之,而且节日习俗也甚为丰富考究。

《孝经·援神契》中记载:“社者,五土之总神。土地广博,不可遍敬,而封土为社而祀之,以报功也。”可以说,社是被百姓尊崇的众多土地之神的“代表”,来接受农民的祭祀。

对于官方来说,社日有非常隆重的礼仪,程式严格繁复,每个环节都有详细的规定。相比之下,民间过社日的习俗就丰富有趣多了。《荆楚岁时记》记述了在社日老百姓们的“活动流程”:“四邻并结综合社,牲醪,为屋于树下,先祭神,然后飨其胙。”吃美食、饮美酒,民间的丰收节可谓极其热闹。

这样的热闹延续至今。每年的丰收节,海南各地格外热闹,除了举办农产品展销会、乡村旅游、热带农产品交流会等活动,还因各地特色不同,渐渐形成一些独有的民俗习惯。

譬如儋州有丰富的民俗文化,丰收节期间会有黎族、苗族的传统歌舞表演,如竹竿舞、打柴舞等;琼海举办特色美食节,展示和销售琼海的特色美食,如嘉积鸭、温泉鹅等;文昌以文昌鸡闻名,丰收节期间会举办文昌鸡美食节,展示和销售各种文昌鸡美食;万宁作为一个沿海城市,丰收节的庆祝活动常常与海洋文化结合,如海上捕鱼比赛、海鲜美食节等;五指山是黎族、苗族聚居地,丰收节期间会有丰富的民族文化展示,如黎锦、苗绣等。

而今,丰收节被赋予更多与消费及文化传播相关联的活动:惠农产品下乡集市邀请国内知名的家电品牌、电动自行车、新能源汽车等下乡,通过优惠补贴、精品免费送等方式,激发农村经济活力;海南非物质文化遗产展览邀请海南非物质文化遗产传承项目以及传承人,展示海南非物质文化遗产保护成果,给乡村群众提供生动直观的非物质文化遗产体验,将海南特色文化送下乡;海南咖啡品鉴活动,集中展示海南咖啡的独特魅力,展现海南咖啡产业高质量发展面貌。

从大海边重新出发

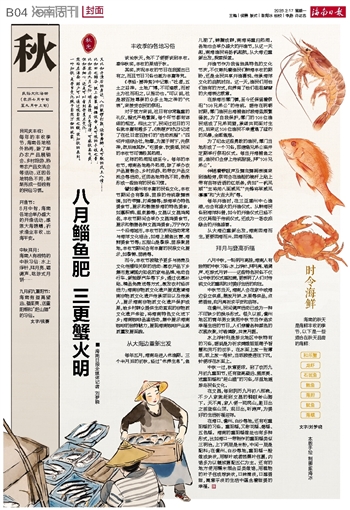

每年五月,海南岛进入休渔期。三个半月后的初秋,经过“休养生息”,鱼儿肥了,螃蟹成群,南海将重归热闹。各地也会举办盛大的开渔节,从这一天起,南海渔民将扬帆起航,从大海边重新出发,探索深蓝。

开渔节作为我省独具特色的文化节庆,不仅寄托着渔民们耕海丰收的期盼,还是全民共享开渔喜悦、传承海洋文化的启航时刻。这一天,渔民们用他们独有的方式,向养育了他们祖祖辈辈的大海表达敬意。

在琼海市潭门镇,至今还保留着祭祀“108兄弟公”的传统。据传在明朝时期,潭门渔民出海捕鱼时被海盗频繁骚扰,为了自我保护,潭门的108位渔民结成了兄弟同盟,承诺共同面对生死,后来这108位渔民不幸遭遇了猛烈的风暴,全部遇难。

为了纪念这些勇敢的渔民,潭门当地形成了一个习俗,即建造兄弟公庙并定期举行祭祀仪式。每当开海捕鱼之前,渔民们会穿上传统服装,拜“108兄弟公”。

伴随着锣鼓声及舞龙舞狮表演来到渔船旁,祭司会在渔船的桅杆上贴上带有吉祥话语的红纸条,例如“一帆风顺”“主将帅八面威风”“先锋将军威风凛凛”和“大吉大利”等。

每年开渔时,在三亚崖州中心渔港,也会有盛大的开渔仪式。从耕海民俗到海洋科普,如今的开渔仪式已经不仅仅局限于传统仪式,还成为一场农旅融合的开渔盛宴。

从大海边重新出发,海南因海而生,更要因海而兴、因海而强。

拜月与登高祈福

八月中秋,一轮明月高挂,海南人有独特的中秋习俗:水上浮针、拜月亮、唱调声、吃琼式月饼……这些特色民俗不仅让中秋的仪式感拉满,更表明了人们对传统文化的重视和对美好生活的向往。

中秋节当天,海南人会在家中或海边设立供桌,摆放月饼、水果等供品,点燃香烛,向月亮祈求平安和吉祥。

在儋州,民间调声活动已成为一种不可缺少的娱乐形式。很久以前,儋州地区的青年男女就把中秋节当作追求幸福生活的节日,人们穿着各种颜色的衣裳欢聚,对唱情歌,共赏月圆。

水上浮针则是琼北地区中秋特有的习俗,据说是为祈求嫦娥姐姐赐予智慧和灵巧的双手。在水面上放一张薄纸,纸上放一根针,当纸被浸透往下沉,针便浮在水面上。

中秋一过,秋意更浓。到了农历九月初九重阳节,还有登高望远、插茱萸、送重阳糕和“赶山猫”的习俗,尽显地道琼岛民俗文化。

在文昌,每到阴历九月初八那晚,不少人家就赶到文昌的铜鼓岭山脚下。天不亮,家人便一同爬山,趁日出之前登临山顶。观日出,听涛声,为美好的生活祈福迎祥。

在海口、儋州、白沙等地,还有吃重阳糕的习俗。重阳糕,又称花糕、菊糕、五色糕。海南的重阳糕做法也有多种形式,比如海口一带制作的重阳糕类似三明治,上下两层是米粉,中间一层是配料;在儋州、白沙等地,重阳糕一般做成块状,用粽叶或者芭蕉叶包裹,内馅多为以糖浆搭配五仁为主。还有的地方使用糯米混合豆类做馅,用植物的叶子包成球块状,口味清淡,口感香甜,寓意平淡的生活中蕴含着甜美的幸福。

本版手绘 制图/陈海冰