■ 海南日报全媒体记者 吴心怡

走过消毒间,换上“白大褂”,厦门大学海洋底栖生物学实验室育种专员刘盛泰就有了另一重身份——在位于儋州市峨蔓镇的海南金雨海洋智慧渔业产业园育种车间当“螺管家”。

何谓“螺管家”?2月27日,刘盛泰站在1000多个水池前告诉海南日报全媒体记者,这就是他“照看”的对象——东风螺。“早晚都要巡视一圈,观察每个池子里螺的状态。”刘盛泰说。

在产业园里,像他这样的“螺管家”不少。从育种到养殖再到上市销售,3个门类的“螺管家”共同服务“一只螺”。

选育车间里共有500个东风螺家系,它们有的来自海南、广东、福建等省份,有的来自泰国、印度等国家。将它们从世界各地搜罗到这里,是为了培育出更适合养殖和市场需求的良种。

东风螺是海南省重点发展的“三鱼一虾一螺”热带种苗产业体系的重要品种,营养丰富,口感爽脆,深受食客喜爱。随着东风螺产业快速发展,东风螺种质保存与遗传育种研究、新品种推广应用亟待提上日程。

为此,金雨海洋智慧渔业产业园投资方、耕海牧洋(海南)投资有限公司(以下简称耕海牧洋公司)与厦门大学共同成立“方斑东风螺联合育种平台”,并投资1亿元建设海南金雨海洋智慧渔业产业园方斑东风螺联合育种中心。2024年,在厦门大学海洋底栖生物学实验室3名老师的带领下,刘盛泰和同学们来到这里,潜心开展东风螺选育工作。

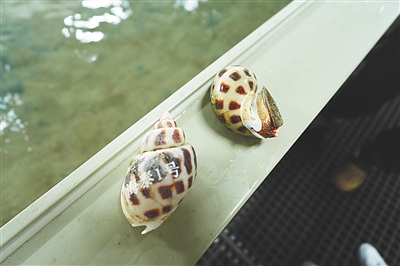

“我们用激光给每一粒东风螺编码,这是它们的‘身份证’,方便我们观察研究。”在刘盛泰看来,每一粒螺都有独特的遗传育种意义。“我们基于全基因组选育技术,开展生长、饵料、抗病等性状全基因组选育及杂交育种工作,最终要培育出具有吃得少长得快、抗病性强、养殖周期短等优点的方斑东风螺良种。”刘盛泰说。

在此之前,厦门大学与海南省海洋与渔业科学院已经培育出了名为“海泰1号”的东风螺良种——这是国内唯一的东风螺国家级新品种,与未经选育的东风螺相比个头更大,养殖周期更短,经济效益显著提升。海南金雨海洋智慧渔业产业园里,“海泰1号”是主要的养殖品种。

育种阶段结束,就轮到第二个“螺管家”——养殖管家登场了。在养殖车间里,工作人员周晓东正在悉心照顾着“螺宝贝”们。“从种苗到达到上市标准大概是6到8个月,现在这个池的螺是100天左右,一池大约有2.5万粒螺。”周晓东说。

“螺管家”各司其职,周晓东要关注的是螺的“衣食住行”。“螺饿了我就喂鱼,螺吃饱了我就捞鱼骨,水池脏了我就清理水池。”为了提高东风螺的繁殖率和成活率,养殖车间引入循环水养殖系统,精确控制水质、温度、光照等养殖环境参数,大大降低了气候、土地、水源等外部环境对东风螺养殖的制约。

第三个“螺管家”、耕海牧洋公司总经理靳波摩拳擦掌,准备将品质优良的首批东风螺销往市场。

“2024年9月下旬我们投下第一批螺苗,经过半年养殖,共有1000斤左右可供3月上市,主要是给商超供货。”靳波介绍。据了解,预计到2025年年底,产业园可生产约1亿粒螺苗及50万斤商品大螺,年产值可达2800万元。

“公司将育种作为前期的主要投入,后期育种成功后可以向市场提供更稳定、更优质的东风螺产品。”靳波说。近期,耕海牧洋公司通过国家“高新技术企业”认定,方斑东风螺联合育种中心与螺类幼苗投放装置、螺类养殖水质净化装置等10余项专利给东风螺产业插上“科技翅膀”,为产业发展保驾护航。

“金雨海洋智慧渔业产业园项目整体计划投资40亿元,经过两年建设期,目前该产业园区建设已完成6亿元的投资。”靳波说,公司已取得3000亩海域使用权,二期将打造“海上粮仓”,于秋冬季育种,于春夏季在海上养殖,向海洋要生产,通过陆海统筹发展产业链经济。此外,公司还将面向儋州市峨蔓镇、光村镇等乡镇农户开展技术培训,带动周边农民增收致富。

(本报那大2月27日电)