■ 远襄

农历二月初二,当东方地平线上升起苍龙七宿的角宿星时,蛰伏一冬的“龙”终于昂首。这一被称作“龙抬头”的节令,早在《左传·昭公十七年》中便有“太皞氏以龙纪”的记载,以龙为图腾的农耕文明,自此与星辰运转、大地春回结下不解之缘。唐代诗人白居易在《二月二日》中写道“轻衫细马春年少,十字津头一字行”,道出了这个节日贯通天地人伦的文化深意。

《周易·乾卦》“见龙在田,天下文明”的爻辞,实为上古先民观象授时的智慧结晶。《春秋运斗枢》详载:“北斗七星,第二曰璇,璇星散为龙。”将天象与物候紧密相连。汉代《淮南子·天文训》更明确记载:“二月之建在卯,卯则冒也,万物冒地而出。”此时苍龙七宿的角宿初现东方,恰如《说文解字》释“龙”所言:“能幽能明,能细能巨。”暗合春气萌发的自然节律。

古人以龙为司雨之神,《管子·水地篇》谓“龙生于水,被五色而游”,故《礼记·月令》载仲春之月“择元日,命民社”,祭祀龙神以祈甘霖。这种农耕文明的时间密码,在元代《析津志》中演化为“二月二日,谓之龙抬头,煎饼熏床,谓之熏虫”的具体民俗,至今仍在华北平原流传。

“二月二剃龙头,一年都有精神头”的民谚,道出了这个节日最普遍的现代记忆。清代《燕京岁时记》记载:“二月二日,古之中和节也,今人呼为龙抬头。是日食饼者谓之龙鳞饼,食面者谓之龙须面。”在晋中地区,巧妇以黄米面捏制“龙胆”,枣泥为馅,蒸熟后敬献龙王;胶东人家则要“撒灰引龙”,用草木灰在庭院画出仓囤图案,寄托五谷丰登之愿。许多北方地区,吃“棋子”是颇具特色的传统,所谓“棋子”,是一种形似象棋子的面食,象征着“龙钱”。老人们常说,二月二吃“棋子”,寓意着新的一年里诸事顺遂,就像这小巧的“棋子”,稳稳当当,不受磨难。

江南水乡的民俗更具诗意。《吴郡岁华纪丽》记载“二月二日,以隔年糕油煎食之,谓之撑腰糕”,暗合《黄帝内经》“春三月,此谓发陈”的养生之道。江西婺源的“舞春龙”尤为壮观,竹骨为架,苎麻织鳞,龙身遍插鲜花,舞动时落英缤纷,恰似宋人范成大笔下《春日田园杂兴》的田园画卷。

少数民族的龙文化更添异彩。彝族史诗《梅葛》记载,创世天神格滋以龙鳞化云降雨;黔东南苗族“招龙节”中,祭司以五色丝线牵引竹编龙形,吟诵《寻龙词》踏遍十二座山梁。这些多元形态的龙俗,恰如《文心雕龙》所言“文变染乎世情”,在中华文明的土壤中绽放出斑斓色彩。

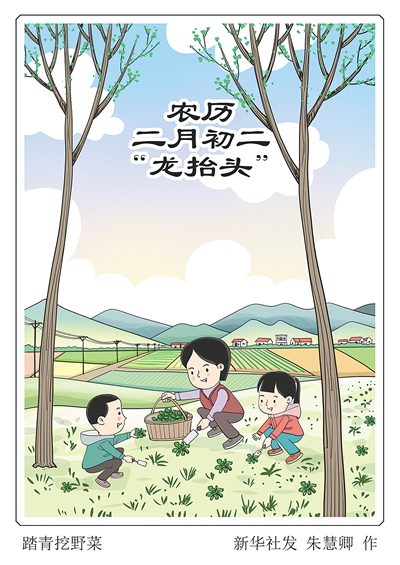

《月令七十二候集解》称此时“桃始华,仓庚鸣”,恰是“耕者少舍,乃修阖扇”的农忙前奏。在江苏兴化,农民至今沿袭“龙耕”仪式,以稻草扎成龙形系于犁头,首犁必须朝向东方,呼应《齐民要术》“春耕宜早,夏耕宜深”的智慧。

文人墨客更赋予其精神意象。李商隐“二月二日江上行,东风日暖闻吹笙”的闲适,陆游“桑眼初开麦正青,勃姑声里雨冥冥”的欣悦,无不展现着这个节日如何渗透进中国人的生活肌理。

当北京胡同里飘起炸油糕的香气,当徽州祠堂响起“开笔破蒙”的童谣,当闽南戏台开演《龙王贺春》的高甲戏,绵延三千年的龙文化仍在生生不息。这条从《易经》乾坤中苏醒的苍龙,既盘桓在古籍典册的字里行间,更翱翔于每个中国人对春天的殷殷期盼里。正如《文心雕龙》所言:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉。”龙抬头不仅是一个节令刻度,更是中华文明天人合一的永恒印记。