■ 杨树

编者按

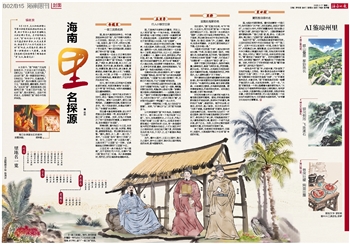

3月13日,文化和旅游部公布第四批国家级旅游休闲街区名单,海口市琼山区高兴里潮酷文化街区榜上有名。在中国传统文化中,“里”的内涵十分丰富,它是古代基层组织单位,也是长度单位,海南有不少从古代延续至今的“里”地名,也有高兴里、雅乐里等一批新建的人气商圈。本期《海南周刊》封面带您了解海南的“里”文化,敬请关注!

从古至今,“里”字被广泛运用到地名中,不过含义却不尽相同。《周礼》云:“五家为邻,五邻为里。”此处的“里”,是一种基层组织单位;《诗经》云:“将仲子兮,无逾我里。”此处的“里”,是乡村聚落;《后汉书》又云:“连里竟街,雕修缮饰,穷极巧伎。”此处的“里”,是街巷里弄;《谷梁传》又称:“古者三百步为里。”此处的“里”,是长度单位。这些不同的含义,在海南的“里”地名中均有所体现。

朱橘里

一里三贤美名扬

里,是古代基层组织单位。作为基层组织单位的“里”,在不同朝代规模大小不尽相同。明代时,凡一百一十户为一里,设里长,里下为甲。《明史》记载:“迨造黄册成,以一百十户为一里,里分十甲曰里甲。”清代至民国初期,我国沿袭了明代的“里”设置。

海南最后一位进士王云清在其所作的《儋耳赋》中,记录了清末儋州所有基层单位中属于“里”的地名:“大豫清泰,广润永丰;景贤乐善,尚义兴仁;迎恩振德,同庆长春;承恩拱极,冠鳌登龙;来薰延瑞,嘉禾乔松;崇文彰信,敦教顺成;保惠怀集,遵化太平。”乐善里、尚义里、兴仁里、太平里……这些皆为当时的海南地名,寓意美好,不过许多并未流传下来。

如今,海口市琼山区府城片区海瑞故居的南面,有居民聚集地“朱吉里”,这个带“里”字的地名,与明代海南籍名臣丘濬渊源颇深。

丘濬曾写过一首关于故乡的诗《下田村》,诗云:“瀛海之中别有天,宁知我不是神仙。请言六合空虚外,曾见三皇混沌前。元圃麟洲非远境,延康龙汉未多年。有人问我家居处,朱橘金花满下田。”“朱橘里”由此得来。

因丘濬与著名清官海瑞、进士许子伟皆出自朱橘里一带,故此地享有“一里三贤”之美誉。后来,当地人可能是为了有个吉祥美好的寓意,以谐音字命名,改朱橘里为“朱吉里”。

明清时期,崖州地区(今三亚、乐东等地)有三亚里、临川里、乐罗里、椰根里、望楼里等地名。明正德《琼台志》记载:“崖州,厢四、乡二、都一、里十四。”其中,“三亚里”名列“崖州十四里”之首。如今,三亚有一条“三亚里大道”,正是沿用了“三亚里”这一旧称。这条路途经元明清时期的“三亚里”片区。

三亚还有一条大路名为“临川里路”,位于吉阳区月川片区,古崖州“临川里”就位于这一区域。后人修建道路时,用历史上的区域名称给道路命名。

五里亭

行人小憩饮甘泉

里,又是表示长度单位的量词。历史上,古人常用“里”给一个地方命名。明清时期,琼州郡城(今海口府城)北面有一处重要的亭子,那就是五里亭。五里亭原称“清惠亭”,因位于琼州郡城以北五里,又名“五里亭”。

民国《琼山县志》中有这样的记载:“清惠亭,今名五里亭,在郡北五里,万历间郡守倪栋建。康熙四十七年,知县王贽买海口一王永昌地十二亩零,南至贞节坊,北三十丈,东西俱十丈,除量米一斗,置房十余间,招民居住,俨成村落,亭久废。”明清时期,五里亭是郡城往来海口所沿线的重要节点,亭子处有“清惠泉”,行人路过此地,往往要停下来歇息饮水。历史上,该亭多次坍塌、重修,后来彻底被废弃,“五里亭”这一地名也逐渐被人们淡忘。

在清咸丰《琼山县志》舆图中,有“十里铺”“廿里铺”等地名,其中的“里”也代表当地距郡城的距离。“十里铺”在今海口坡博村一带,旧称已不再沿用,不过“廿里铺”却有沿用。

今海口市秀英区业里村所处的位置,正是当年“廿里铺”所在地。“业里”这一名称,清乾隆时期已经存在,乾隆《琼山县志》记载:“琼镇右营分拨琼山西南陆路塘汛:……业里塘,瓦房三间。”“塘汛”为明清时驻军警备设置的两种关卡,大的关卡称为“汛”,小的关卡称为“塘”,当时官方在业里村一带设置了一处小关卡。

业里村一带距府城二十里,古人在此设“廿里铺”。后来,“廿”演化为“业”,而“里”则沿袭至今。

以代表里程的“里”作为地名,在海南还有不少。海口琼山区有一个地方俗称“三公里”。如今,此地高楼林立、人口众多,外地人可能不知道“三公里”是什么,但很多老海口都知道这一名称的由来:过去,有一条连通府城与郊区的道路由此经过,人们从城区步行三公里到此时,往往已经又渴又累,因而选择在此休息片刻,久而久之,这个歇脚处得名“三公里”。

此外,儋州七里村、三亚三公里村、昌江九公里村、琼中五公里村、陵水四公里村等地名的由来,都与里程有关。

里桥

双滩赴海景奇绝

在汉语中,“里”还是方位词,与“外”相对。从古至今,用方位词“里”给一个地方命名的情况也不少见。澄迈有一处古桥名为“里桥”,已被认定为省级文物保护单位。关于里桥,明正德《琼台志》中有这样的记载:“里桥,在(澄迈)县南门外,元建砌。景泰间,知县余常重修。水自安仁都田涧流出下𦫼滩,达东水港入海。”

与里桥对应的是“外桥”,道光《琼州府志》记载:“外桥,在(澄迈)县南一里许。宋乾道九年,知县崔均建,名万年桥。”澄迈里桥和外桥旁边分别有“里滩”“外滩”,它们组成了“双滩赴海”——这是古代“澄迈八景”之一。

里桥下的澄江河床落差大,湍急的溪流撞上嶙峋怪石,激起飞洒的水珠,声若惊雷,蔚为壮观。而外桥处,水流被巨石阻挡后形成水花翻滚的险滩,与里滩遥相呼应,声势浩大,古人盛赞此景为“天下奇绝”。

明代镇琼兵巡提学道姚履素有诗《双滩赴海》,其中就有描写当时里桥和里滩美景的诗句:“长滩两两出南陲,激石穿桥漾碧漪。沙映晴空双素练,水鸣春岸递埙篪。朝宗渤海留清远,环绕浮图吐秀奇。闲向堤边看合璧,汉陂千载共流澌。”

民间流传着北宋大文豪苏轼与爱犬乌觜在澄迈里桥的趣闻。据说,苏轼谪居海南期间曾多次途经此桥,其诗作《予来儋耳,得吠狗曰“乌觜”,甚猛而驯。随予迁合浦、过澄迈,泅而济,路人皆惊。戏为作此诗》中“长桥不肯蹑,径渡清深浦”的描写,就是对这段往事的记录。相传苏轼北归时又一次经过里桥,随行的乌觜应是被澄江的水势吓到了,停在岸边不肯上桥,可能是感受到了主人着急赶路的心情,最后它一个猛子扎进水里,游了过去。当然,从史料记载的里桥修建年代看,这则传说的可信度不高。

除了里桥,在海南还有琼海里村、旧里村、后里村,文昌城里村等以方位词“里”命名的村落。

里田村

篱笆围田得村名

里,也指乡村居民聚落。儋州东成镇有一个里仁村,此村旧称为“水产地”,后迁至新址,改名为“里村市”,20世纪50年代,村民们商量后决定:取《论语》之句“里仁为美”,改村名为“里仁村”。三国时期著名学者何晏曾注释:“‘里仁为美’者,里,居也。仁者之所居处,谓之里仁。”这里的“里”,就是聚落的意思。

地名中的“里”,也可能是由谐音字演变而来。三亚市吉阳区有两个村庄分别取名“里一村”“里二村”。这两个村庄以前是同一村落,旧称为“里田村”,村落靠近山岭,植物繁盛,过去村民有砍伐树木作为篱笆以围圈田地的习惯,田地四周均有篱笆。因此,村民以“篱田”为村名,后来在使用过程中,“篱”演变成了谐音字“里”。定安龙湖镇有个里变村,此村原名“鲤变村”,有“鲤鱼跃龙门”的美好寓意。后来,村民们为了书写使用更方便,取“鲤”的谐音字“里”,改村名为“里变村”。

一些地名中的“里”字,内涵丰富,巧妙呈现了当地的地理人文特征。陵水黎族自治县本号镇有地名曰“大里”(原为一个乡,后并入本号镇),“大里”在黎族杞方言里的发音是“龙候”,“大”的意思是种类多、丰富多样,“里”的意思是好东西一般藏于偏远的大山里,无法轻易获得。合于一处,“大里”的意思是一个深山里藏着丰富资源的地方。“大里地区位于海南热带雨林国家公园范围内,有吊罗山、小妹湖、大里瀑布等众多景观资源,生物多样性丰富,少数民族风情浓郁,可以说大里就是一个犹如世外桃源的地方,它的美丽与名称相符。”本号镇文化站站长王慧霞说。

里地名一览

村名

海口仁里村

三亚三公里村

儋州里仁村

文昌里美村

琼海里邦村

定安里变村

屯昌里佳村

澄迈里加村

临高东里村

昌江九公里村

琼中五公里村

古名

朱橘里

临川里

乐罗里

椰根里

望楼里

文南里

五里亭

十里铺

里巷名

人民东里

人民西里

锦山里

大同里

白坡里

东湖里

新风里

商圈名

雅乐里

高兴里

侨中里

西溪里

仁恒里

本版制图/手绘 陈海冰