■ 詹石窗

在浩瀚的中国文学史上,无数璀璨的星辰闪耀而过,他们以卓越的才华和深邃的思想,为后世留下了宝贵的文化遗产。而在这繁星点点的星空中,南宋绍兴四年(公元1134年)三月十五日出生的白玉蟾无疑是一颗独特而耀眼的星辰。他不仅是一位杰出的文学家、诗人,更是一位具有远见卓识的社会活动家。今年农历三月十五日,海南将隆重举办一场文化活动,以纪念这位文学巨匠的诞辰。本文旨在介绍白玉蟾的生平事迹和文学成就,以期让读者更加深入地了解这位杰出的文学家。

白玉蟾生平与文学定位

南宋时期,海南尚属偏远之地,被视为“南荒”。当时的中原文化虽然已经在一定程度上传播到了这里,但相较于江南等文化发达地区,海南的文化氛围依然较为淡薄。然而,就是在这样的环境中,白玉蟾自幼展现出了超乎常人的聪慧。

少年时期的白玉蟾,便以出众的诗才闻名于世。在琼山的乡野之间,他常常对着山川河流、花鸟虫鱼吟诗赋词。随着年龄的增长,白玉蟾内心对外面世界的渴望愈发强烈。他怀揣着对文学的热爱和对未知世界的好奇,毅然踏上了游历江南名山大川的征程。江南,那是当时中国文化的中心地带,有着繁华的城市、悠久的历史和深厚的文化底蕴。在那里,他结识了许多当时文坛的大家,如在武夷山与朱熹交游等。

白玉蟾的作品被收录于《上清集》《武夷集》《玉隆集》等。在这些诗文集中,我们可以看到他深厚的文学造诣。他的诗歌题材广泛,涵盖了自然景观、人生感悟、哲理思考等多个方面。他善于运用细腻的笔触描绘海南独特的自然风光,同时又能在诗歌中融入自己对人生的思考和对社会的关注。

白玉蟾无疑是南宋诗坛不可忽视的璀璨明珠。他打破了“南荒无文”的刻板印象,让人们看到了海南文学的潜力和魅力。他的作品就像一座桥梁,连接了海南和中原的文化,为南宋文学的多元化发展作出了重要贡献。

白玉蟾诗歌的艺术特色

1.自然意象与哲思交融

白玉蟾生长在海南这片神奇的土地上,海南独特的自然风光和人文景观为他的诗歌创作提供了丰富的素材。他善于运用海南的风物入诗,将自然意象与深刻的哲思巧妙地融合在一起。

在《送春郊行》这首诗中,诗人写道:

枝头红绽梅初熟,口角黄干燕学飞。

我亦欲归归不得,担头犹挂一蓑衣。

从文学意象上看,首句描绘了早春时节,梅花初绽,枝头红艳艳的景象,象征春天的到来和生命的勃勃生机。次句描写燕子学飞的场景,增添了画面的动态感,寓意着新生命的成长与探索。这两句诗共同营造了充满生机与希望的春天画面。后两句笔锋一转,表达了诗人内心的无奈与惆怅。诗人想要归隐田园,却由于种种原因无法如愿,只能挂着蓑衣,继续漂泊在尘世之中。这里的“一蓑衣”不仅象征着诗人的身份与境遇,也寓意他对自由与宁静生活的向往。

在哲学理趣方面,这首诗通过对比春天的生机与诗人的无奈,反映了人生中的矛盾与挣扎。这种对比不仅增强了诗歌的感染力,也引发了读者对人生意义的深刻思考。同时,诗中的“归不得”也暗示了人生的无常与不可预知性。对人生无常的感悟,使得这首诗在表达个人情感的同时,有了更为普遍的哲学意义。

在当时的南宋诗坛,很多诗人的作品往往注重对景物的描写,而忽略了其中蕴含的哲理。白玉蟾的这种创作风格,无疑为南宋诗坛注入了一股新的活力。他让人们认识到,自然不仅仅是美丽的风景,更是一种可以引发人们思考的哲学源泉。他的诗歌就像一面镜子,让读者在欣赏自然美景的同时,也能反思自己的人生和存在的意义。

2.豪放与婉约并蓄

白玉蟾的诗风具有独特的魅力,他兼具苏轼的旷达与李清照的婉丽。这种豪放与婉约并蓄的风格,在他的诗歌中得到了淋漓尽致的体现。

试看他的《泛舟黄桥归庐山》:

清风为我送归船,数粒青松起薄烟。

帆影惊飞秋水雁,橹声搅断夕阳蝉。

几人家在溪头岸,一片云生水底天。

满眼良朋无好酒,此心已挂九江边。

豪放之处,首先体现在诗人对自然景色的壮阔描绘上。清风徐来,仿佛天地间的精灵特意为诗人送行;青松矗立,薄烟缭绕,宛如仙境般令人心旷神怡。这种对自然景色的宏观把握,不仅彰显出诗人内心的豁达与不羁,更让人感受到一种与天地同呼吸、共命运的豪迈情怀。帆影掠过秋水,惊起一滩鸿雁;橹声阵阵,搅乱了夕阳下蝉鸣的宁静。这一动一静的对比,更添豪放之气,仿佛诗人的心情也随着这壮阔的景色而起伏跌宕,展现出一种无拘无束的自由精神。

婉约之处,则细腻地体现在诗人对情感的抒发上。溪头岸边,零星散布的几户人家,静谧而温馨;水底云影倒映,与天相接,构成一幅如梦如幻的画卷。这种细腻的描写,不仅让人感受到诗人归途中的宁静与美好,更透露出他对家乡的深深思念与眷恋。那几户人家,或许正是诗人心中温暖的象征,而水底的云天,则仿佛是他心中对故乡的无限遐想。面对满座的良朋好友,却无美酒相伴,诗人的心中不禁泛起一丝淡淡的遗憾;然而,他的思绪早已飞向那遥远的九江之边。这种对故乡的深深思念,以及对眼前情景的淡淡哀愁,正是婉约情感的细腻体现。

在南宋诗坛,诗风往往有明显的流派之分。豪放派和婉约派各有其特点和追随者。而白玉蟾却能够将这两种截然不同的风格融合在一起,形成了自己独特的诗风。这种豪放与婉约并蓄的诗风,不仅丰富了南宋诗坛的风格,也为后世诗人提供了宝贵的借鉴。

3.语言革新与音乐性

白玉蟾非常注重炼字与声律,他在诗歌语言的运用上进行了大胆的革新。例如《江亭夜坐》“月冷松寒露满襟,天容绀碧鹤声沉”等句,展现了其深厚的语言功底和对自然景象的细腻捕捉。诗人以“冷”字形容月光,传达出夜晚的清冷与孤寂,与下句的“寒”字相呼应,共同营造出一种幽静而清冷的氛围。“满襟”二字则形象地描绘出露珠沾湿衣襟的情景,使读者仿佛能感受到那种湿润与凉意。而“绀碧”一词,则生动地描绘出天空的颜色,既有深邃之感,又不失清澈之美。以“沉”字形容鹤声,既表现了鹤鸣的深远,又暗含了夜晚的宁静。

声律方面,这两句诗遵循了古典诗词的平仄规律,读来朗朗上口,富有节奏感。如“月冷松寒露满襟”一句中,“月冷”为仄仄,“松寒”为平平,“露满襟”则为仄仄平,平仄相间,使得诗句在读音上富有变化,避免了单调与呆板。

此外,这两句诗还通过对仗的运用,增强了诗句的韵律美。如“月冷”对“天容”,“松寒”对“绀碧”,“露满襟”对“鹤声沉”,不仅在字数上相等,在意义上也相互呼应,形成了一种对称与和谐的美感。

白玉蟾在炼字方面可谓精益求精。他的部分诗作还被谱为琴曲传唱,这充分印证了其文字的音乐适配性。白玉蟾的诗歌由于其独特的语言节奏和韵律,非常适合用音乐来表达。琴曲的旋律与诗歌的意境相互交融,更加深刻地表达了诗歌的情感和内涵。

这种对语言革新和音乐性的追求,在南宋诗坛具有重要意义。他让诗歌不仅仅是一种文字的艺术,更是一种可以通过音乐来感受和表达的艺术形式。

文学史地位与影响

1.开琼崖文脉先河

白玉蟾对于海南文坛具有划时代的意义。南宋以前,海南由于地理位置偏远,文化相对落后。人们普遍认为海南是一个文化荒芜的地方。

白玉蟾的出现打破了这种偏见。他以自己卓越的文学才华,向世人展示了海南文学的魅力。他的作品成为研究宋代岭南文学的重要样本。通过他的诗歌,可以了解南宋时期海南的自然风光、人文风俗和社会生活。他描绘了海南的椰风海韵、山川河流,让人们对海南这片土地有更深刻的认识。

他的文学成就也激励了后世的海南文人。在他之后,越来越多的海南人开始重视文学创作,积极学习中原文化。他的作品在海南地区广泛流传,成为了海南文化的重要组成部分。他的诗歌中蕴含的对家乡的热爱和对美好生活的向往,激发了海南人民的文化自信。

在宋代的文学版图中,白玉蟾的出现一定程度上填补了海南文学的空白。他让海南文学在全国文坛有了一席之地,为海南文化的传承和发展奠定了坚实的基础。他的文学成就不仅属于他个人,更属于整个海南地区。

2.宋诗理趣的实践者

白玉蟾继承了江西诗派“以才学为诗”的传统,同时又融入了南方地域特色。江西诗派注重诗歌的学问和技巧,强调“无一字无来处”。白玉蟾在创作过程中,充分吸收了江西诗派的优点,常常引用典故、运用修辞手法,展现出深厚的文学素养。

同时,他又将南方地域特色融入诗歌中。南方的自然风光、人文风俗等都成为了他诗歌的素材。在《牧童》中,“杨柳阴初合,村童睡正迷。一牛贪草嫩,吃过断桥西”,描绘了一幅宁静的田园风光图。从诗中可以感受乡村生活的宁静和美好,以及诗人对自然和生活的热爱。

在南宋诗坛,宋诗理趣是一个重要的特点。很多诗人都在诗歌中表达对人生、对世界的思考。白玉蟾的诗歌在继承这一传统的基础上,又有了自己的创新。他将南方地域的独特风情与哲理思考相结合,让诗歌更具有感染力和说服力。他的这种创作方式,对后世的诗歌创作产生了一定的影响。

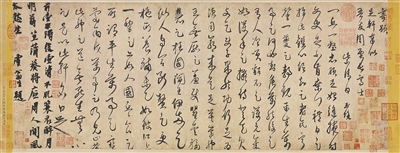

3.书法与文学的互文

白玉蟾还兼善书法,尤以隶书、草书见长。他的书法作品《天朗气清诗帖》等笔意洒脱,与诗歌的流动性形成了艺术共振。

白玉蟾在书法创作中,将自己的文学素养和艺术感悟融入其中。他的隶书古朴典雅,笔画规整而又不失灵动。每一笔都仿佛蕴含着他对生活的热爱和对艺术的追求。草书则奔放洒脱,线条流畅,如行云流水一般,从中可以感受到他内心的激情和豪迈。

他的书法与诗歌相互映衬,相得益彰。当我们欣赏他的诗歌时,仿佛能看到他在挥毫泼墨时的情景;当我们欣赏他的书法作品时,又能从字里行间感受到他诗歌的意境和情感。这种书法与文学的互文关系,展现了文人多维创作能力。

诗歌里弥漫的乡愁

从表面看,白玉蟾直接描写海南的作品似乎不多,但深入探讨,不难发现海南的文化精神成为其诗魂,其作品多涉及琼州、琼崖等海南古地名就是佐证。

如《华阳吟三十首》其一云:

家在琼崖万里遥,此身来往似孤舟。

夜来梦趁西风去,目断家山空泪流。

这首诗表达了诗人对家乡的深切怀念与无尽思绪。首句“家在琼崖万里遥”,直接点出了家乡与诗人当前所在地之间的遥远距离,奠定了全诗怀乡情感的基调。琼崖,作为家乡的象征,与诗人相隔万里,凸显了诗人身处异乡的孤独与无奈。次句“此身来往似孤舟”,诗人以孤舟自喻,形象地描绘了自己漂泊无定的生活状态。孤舟在茫茫大海中漂泊,恰如诗人在人生旅途中的孤独与迷茫,强化了诗人对家乡的渴望与思念。第三句“夜来梦趁西风去”,通过梦境表达了对家乡的向往。在梦中,诗人仿佛借着西风的吹拂,向遥远的家乡飞去,既展现了诗人对家乡的深切怀念,也透露出诗人内心深处对归乡的渴望。末句“目断家山空泪流”,从梦境回到现实,眼前却只见茫茫一片,家山遥不可及。这种理想与现实之间的巨大反差,使诗人不禁泪流满面。这里的“空泪流”,既是对家乡无法触及的悲痛,也是对自己漂泊生活的无奈与哀伤。

白玉蟾《华阳吟》第二首写道:

海南一片水云天,望眼生花已十年。

忽一二时回首处,西风夕照咽悲蝉。

从视觉符号修辞学的角度来分析这首诗,我们可以发现诗中蕴含了深刻的思乡情感。

“海南一片水云天”描绘了一幅海南特有的热带风光画面,象征诗人内心对这片土地的深深眷恋。“水云天”作为视觉符号,不仅是对自然景色的客观描述,更是诗人思乡情感的寄托。“望眼生花已十年”一句,通过“望眼生花”这一夸张的视觉修辞,表达了诗人长久凝视海南风光而产生的幻觉,其不仅是视觉上的错觉,更是诗人内心深处思乡情感的强烈体现。“忽一二时回首处”一句,将诗人的思绪从眼前的景色拉回到过去的时光。“回首”作为动作符号,暗示着诗人内心深处对家乡的深深思念。“西风夕照咽悲蝉”一句,通过“西风”“夕照”和“咽悲蝉”三个视觉与听觉符号的结合,营造了一种凄凉、悲切的氛围,是诗人内心思乡情感的强烈抒发。

白玉蟾的作品以“诗中有画,画中有声”的艺术境界,为当代重读经典提供了鲜活范本。在当今社会,我们生活在一个快节奏的时代,人们往往忽略了文学艺术的重要性。而白玉蟾的诗歌,让我们感受到了文学的魅力,能够让我们静下心来,欣赏自然的美丽,思考人生的意义。

(作者系四川大学文科杰出教授)