■ 伊拉

在上世纪后期,美国著名文艺评论家埃德蒙·威尔逊认为,最近一百多年以来,英国文学史上出现过几次趣味革命,文学口味的翻新影响了几乎所有作家的声誉,唯有莎士比亚和简·奥斯汀经久不衰。能与莎士比亚并肩而立,简·奥斯汀在文学界的地位可见一斑,英国著名小说家与剧作家毛姆对于简·奥斯汀的才华也十分欣赏,在提及她的长篇小说《傲慢与偏见》时,毛姆声称这是“世界十大小说之一”。

今年是奥斯汀(1775年—1817年)的250周年诞辰。这位曾经被忽视的作家,从十九世纪末开始,人们对她的作品又重新产生了兴趣,20世纪的学者将她评为英语文学最伟大的天才之一。2007年3月,由朱利安·杰拉德执导,好莱坞明星安妮·海瑟薇主演的传记片《成为简·奥斯汀》在英国上映,该片后来获奖众多,引发了人们对片中传主奥斯汀的关注,热度至今仍在持续。

我的笔要比婚戒更耀眼

1775年一个平常的日子,英国汉普郡准教区长史蒂文顿迎来了他的第七个孩子——他的幼女奥斯汀出生了。奥斯汀从小就表现出超乎常人的聪慧与叛逆,7岁时,她已经勇敢地抱着教会明令禁止的《汤姆·琼斯》读得入迷。禁书《汤姆·琼斯》就像一道药引,激活了奥斯汀身体里的叛逆因子,她生来就注定要成为颠覆时代的暗火,世界是托举这簇暗火的玉盘。

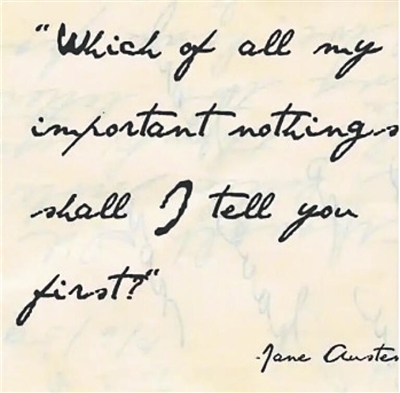

1783年,8岁的奥斯汀在牛津(当时是南安普敦)的一位亲戚那里接受了短暂的教育。1785年,她来到伯克郡雷丁修道院的雷丁女子寄宿学校学习。在这里,她一直待到了1786年。奥斯汀的童年应是过得颇有滋味的,她的母亲是贵族的后代,虽然家境并不十分富裕,但一家人都喜好读书。她接受的教育也优于同时代的那些女孩,单是她父亲藏书室里的500卷典籍,就是一般家庭难以企及的。更难得的是,她的父亲很欣赏女儿的奇思妙想,这使她很早就开始了写作生涯。当姐姐们忙着缝制嫁衣时,小奥斯汀却一直在创作,这位天才少女,用辛辣的语言,在一个个虚构的故事里,将贵族青年的虚伪矫情扒得体无完肤。奥斯汀的母亲看着着急,担心女儿成天写这样犀利的文章会导致没人敢来提亲。奥斯汀却不以为意,她悄悄地在日记里作了宣言:“我的笔,要比婚戒更耀眼。”

对于奥斯汀的文学成就,我们或可从英国20世纪著名女作家弗吉尼亚·伍尔夫的评论里得到一鳞半爪:“12岁的奥斯汀一本正经,刁钻任性”“15岁坐在客厅僻静一角嘲笑全世界”“活泼,轻快,妙趣横生,自由无羁到戏谑恶搞的程度”,伍尔夫从作品中看到了奥斯汀少女时代的所思所感,以及这些对形成她后来的写作风格的影响。伍尔夫评价奥斯汀的文字字字珠玑,她称其“落笔无情,是整个文学史中最前后一致,不改本色的讽刺家之一”“她的机智有完美的趣味伴随”“她比任何别的小说家都更多地动用了对人类价值无比精准的感知。她以从不迷失的心灵、从无差错的趣味和几乎严峻的道德信念为鉴照,展示了那些背离仁善、真实和诚挚的言行,她的这类描写乃是英国文学史中最令人愉悦的精粹。”

伍尔夫的评点是如此精准,也许天才与天才之间,真的心有灵犀。

捂着伤口圆满故事的结局

《傲慢与偏见》是奥斯汀最著名的小说,它的开篇是英国文学中最著名的台词之一——“一个拥有财富的单身男人一定需要妻子,这是一个普遍公认的真理。”《傲慢与偏见》的手稿最早写于1796年至1797年之间,最初名为《第一印象》,但这个标题在出版时从未出现过。1813年,白厅军事图书馆的埃格顿先生先推出奥斯汀的另一部小说《理智与情感》。《理智与情感》因此成为奥斯汀出版的第一部作品。

《傲慢与偏见》主要讲述了乡绅之女伊丽莎白·贝内特和富有的达西先生的爱情故事,反映了19世纪英格兰摄政时代英国乡绅阶层的礼节、成长、教育、道德、婚姻的情态。婚姻在《傲慢与偏见》以及奥斯汀的所有小说中都扮演着重要角色。颇有意思的是,奥斯汀一生未婚。20岁那年,她与爱尔兰青年汤姆有过一段闹得沸沸扬扬的恋情,两人甚至差点私奔,但最后,奥斯汀的理智还是占了上风。这段感情无疾而终,但它后来孵化成了享誉世界的《傲慢与偏见》。当我们读到奥斯汀给姐姐的信里写的“我嘴角还能扬起笑容,只是眼睛再也藏不住心事”时,总忍不住微微一笑,哪怕清醒睿智如奥斯汀,20岁时也有一颗寻常的少女心。

《傲慢与偏见》其实囊括了那个年代婚嫁的多种形式。女主人公伊丽莎白很理性,她有道德洁癖,看不惯浮华和虚伪,但现实生活都是芝麻绿豆的琐事,结婚是女人自立的唯一方式。而这是奥斯汀所厌恶的,她给侄女的信里,这样说道:“没有爱情的婚姻,是一桩最不可取和难以忍受的事情。”27岁时,面对坐拥千亩庄园的年轻继承人的求婚,她头天答应第二天反悔。所有人都说她疯了,她淡淡回应:“没有爱情的婚姻就像没放茶叶的茶杯,再华丽也只是空壳。”

奥斯汀从来不缺读者。《傲慢与偏见》至今总计销售已远超2000万册。2003年,BBC评选“英国读者最爱的200部小说”,这本书仅次于刚刚开始流行的《指环王》排在第二位。《傲慢与偏见》6次被改编为电影,7次被改编为电视剧。和现在的狂热粉丝一样,奥斯汀的书迷们也有自己的名字,叫“简迷”。这个词在1924年由诺奖作家罗德亚德·吉普林创造。

奥斯汀写了6部关于爱情的小说。虽然终身未婚,但她在爱情与婚姻方面堪称史上最深刻的洞察者之一,她有着超越时代的胸襟与远见,她的《傲慢与偏见》创作于恋情受挫时,但她捂着伤口,慷慨地给了故事圆满的结局。

一个道德家和一个幽默家

一个以探讨爱情与婚姻闻名的作家,却终生未嫁,这样戏剧性的故事是文学与艺术最有挖掘价值的脚本,因而,后人对于奥斯汀的好奇心越来越重,人们通过其信件和小说的考究,越来越清晰地还原了她的人生,于是,传记片《成为简·奥斯汀》和《简·奥斯汀的遗憾》自然而然地出炉了。

奥斯汀的侄女范妮曾这样描述她的姑姑:“她具备这么多优点,却没能成为风姿绰约的女子,这太令人费解了。”言下之意,奥斯汀并非大美女。当然,范妮所言,仅代表她个人的观点。因为我们从画像上看到的奥斯汀,虽算不上惊艳,却也是十分可爱的。值得一提的是,奥斯汀的文学才华、幽默感以及道德洁癖是公认的,英国文艺批评家安·塞·布雷德利说她有两个明显的倾向,一个是道德家,另一个是幽默家,两个倾向还经常掺和在一起,甚至是完全融合的。布雷德利所提的这两个倾向,皆能从《傲慢与偏见》中窥知,书中关于四起婚事的对照描写,很清晰地提出了作者关于道德和行为规范的问题。奥斯汀的幽默感,或可称为讽刺艺术,令人惊艳,曾有论者称之为“使用最精湛语言的讽刺大师”。

奥斯汀喜欢匿名出版她的小说,这使得她一直没有融入她那个时代的文学潮流。她在浪漫主义的黄金时代写作,却禁止在自己的小说中出现浪漫的激情和情感,这与她从小叛逆的个性有着一种反讽式的构思,真是一个十分有趣的灵魂。

奥斯汀的一生没有太大的波澜,除了短暂的爱情失望外,她大部分时间过着相对隐居的生活。后来生了病,当时病因不清楚,她于1817年前往温切斯特寻求医疗救助,但因病情进展太快,两个月后,她就在那里去世了,并被葬在了大教堂里。那年她42岁,墓碑上简单刻着“虔诚的基督徒”,半句没提她写的书。遗憾的是,她走后,她遗留的三千多封信件被她的姐姐卡桑德拉一把火烧成了灰烬,只剩了一百多封存了下来。她的这位至亲的姐姐,含着泪说:“我不能让人用这些信来诋毁她。”

本版图片均为资料图