■ 韩惠娇

“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”目前,电视剧《国色芳华》热播,杨紫饰演的女主角何惟芳以培育牡丹为业,在盛世大唐走出了一条自立自强的创业之路。该剧引发了人们对牡丹文化的热议。让我们跟随剧中人物踏入繁花似锦、国色天香的牡丹园,一起探寻花中之王——牡丹的“成名之路”。

从寂寂无名到名动京城

牡丹是中国特有的木本名贵花卉,原产于长江流域与黄河流域诸省山间丘岭中,有数千年自然生长史和1500多年的人工栽培历史。秦以前仅有芍药的记载,无牡丹之名。牡丹枝叶、花形均与芍药相似,为同属植物,只是一为木本、一为草本,秦以前皆称为芍药。

牡丹其名最早为古人所记载,是因为它的药用价值。秦末汉初的《神农本草经》记载:“牡丹,味辛,寒。主寒热;中风瘈疭、痉、惊、痫邪气;除癥坚,瘀血留舍肠胃;安五脏;疗痈疮。一名鹿韭,一名鼠姑,生山谷。”甘肃武威出土的东汉早期医简作为传世实物例证,也记载了牡丹可以治疗“血瘀病”。牡丹以根皮入药,称丹皮,系常用的凉血祛瘀中药。

初时,牡丹在花中寂寂无名,在道旁自然生长,与荆棘无异。土人皆砍伐以为薪材。南北朝时,始有人工培植的记载。南朝诗人谢灵运在永嘉当太守时,曾记载:“永嘉水际竹间多牡丹。”

公元604年,隋炀帝即位,在洛阳辟地二百里作为西苑,并诏令天下进献花卉。易州进献了二十箱牡丹,包括飞来红、袁家红、醉颜红、云红、天外红、一拂黄、延安黄、先春红、颤风娇等名贵品种。隋炀帝还曾亲自参与牡丹的培育工作。据传,他曾命花匠培育出“楼台牡丹”。这种牡丹因可高耸于楼台之上而得名。这是我国历史上第一次有记载的大规模种植牡丹。

说到唐朝的牡丹,不能不提到武则天。清朝《乡村志异》中记载:“人传武后本名多矣,皆讹传也。武后本名牡丹,牡丹别名媚娘也。故太宗赐其媚娘之雅名也。”若此说可靠,则武则天本名牡丹,与《国色芳华》中的何惟芳(小名牡丹)一样,都与牡丹有着很深的缘分。武则天曾命人移植西河牡丹于洛阳上林苑。一时间,洛阳种植牡丹蔚为大观。当时也出现了《国色芳华》中的角色——专门种植牡丹的花师,洛阳人宋单父就是当时著名的牡丹栽培专家。

宋朝时,唐宋八大家之一的欧阳修写下《洛阳牡丹记》,对洛阳牡丹的记录非常翔实:“余居府中时,尝谒钱思公于双桂楼下,见一小屏立坐后,细书字满其上,思公指之曰:‘欲作花品,此是牡丹名,凡九十余种。’”牡丹品种之盛从中可见一斑。

明清时期,牡丹盛况无须赘述。仅明代薛凤翔在《亳州牡丹史》中记载的亳州地区牡丹品种已达276种。牡丹遍地种植,不仅仅局限于长安、洛阳、越州等地。清代,北京凡园皆植牡丹,凡寺皆植牡丹。慈禧太后曾以懿旨形式将牡丹定为国花。北京颐和园排云殿东侧的仁寿殿曾修筑牡丹台,也叫国花台,台上广植牡丹。

“姚黄”“魏紫”争奇斗艳

“花开花落二十日,一城之人皆若狂。”区区一朵牡丹花,为何能引得众人趋之若鹜?宋代周敦颐曾说,“牡丹,花之富贵者也”。牡丹开花时,花叶硕大,颜色妍丽,花形端庄,浑圆饱满,恰似端庄贵女,富丽堂皇。若是成片种植,姹紫嫣红,交错如织锦,夺目如烟霞,光华灼灼似群玉之竞集,煌煌若五色相宣。过去,有人崇尚梅菊,以爱牡丹者为俗。笔者以为不然,小隐隐于山,大隐隐于市,在世俗的烟火气中,享受明媚韶华,珍惜物华天宝,何尝不是一种热爱生活的方式?

牡丹中,其名最著者非“姚黄”“魏紫”莫属。“姚黄”者,唐时出于民姚氏家,因此得名。“姚黄”是重瓣黄花,因其黄色浓艳,花期长,花量大,常被爱花之人视为牡丹花之王者,最为尊贵。姚氏居白马坡,其地属河阳,然花不传河阳而传洛阳。当时,洛阳亦不甚多见,一岁不过数朵,可见其珍贵。

“魏紫”者,千叶肉红花,出于唐朝魏相仁溥家。最初,樵夫于寿安山中见之,斫以卖魏氏,魏氏池馆甚大,名气遂得传扬。据传,此花初出时,有欲观者,须一人缴费十数钱,乃得登舟渡池至花所。魏氏日收十数缗。魏家败亡后,其园被卖,此花才有缘飞入寻常百姓家。宋朝钱思公尝言:“人谓牡丹花王,今姚黄真可为王,而魏花乃后也”。

牡丹名品甚多。其中,“豆绿”牡丹又名“欧家碧”,是黄绿色牡丹,出自宋代欧姓人家,是当时唯一的绿色牡丹花珍品;还有一种牡丹名为“青龙卧墨池”,花瓣是黑紫色的,层层叠叠的花瓣包裹着花蕊,像是青龙卧于墨池之中。此外,名“白雪塔”者,最为冰清玉洁,花形似宝塔,花瓣洁白如雪。“二乔”牡丹,在同株同枝上能同时开出红、粉白两种花,二者争相斗艳,正应了“二乔”之名。

牡丹品种繁多,代代都有名花出,“姚黄”未出时,“牛黄”当数第一;“牛黄”未出时,“魏紫”居魁首。真可谓,江山代有“才人”出,各领风骚数百年。

古人如何种植牡丹?

我国古代种植牡丹的技术已经十分成熟。种花必择善地,要去掉旧土,重新用细土加白敛末一斤和之。因为牡丹根甜,易引虫食,白敛能杀虫。浇花亦有讲究。浇花有时序,或日未出,或日西时,九月旬日一浇,十月、十一月三日二日一浇,正月隔日一浇,二月一日一浇。此古之浇花之法也。

为保留牡丹的营养,还需择花。“一本发数朵者,择其小者去之,只留一二朵”,唤作打剥,以减少养分流失。花刚落时便需修枝,不让其结子。春初既去保护罩,便以棘数枝置花丛上,棘气暖可以辟霜,不损花芽,大树亦然,此养花之法也。

花桩养久了,花越开越小,是因为蠹虫损害,必寻其冗,以硫黄簪之其旁,又有小穴如针孔,乃虫所藏处,花工谓之气窗,以大针点硫黄末针之,虫既死,花复盛,此医花之法也。

宋代,从洛阳至东京(今河南开封)需要经过6个官驿,距离300多公里。为进贡牡丹,徐州留守李相迪派遣一名武官,快马加鞭一日一夕至京师,只为进贡几朵“姚黄”“魏花”。为了保鲜,他们将牡丹装在竹笼里,用菜叶充实覆盖,使其在马上不动摇,以蜡封住花蒂,使其数日不落。此存花之法也。

牡丹嫁接种植技术在唐代时已经出现。欧阳修在《洛阳牡丹记》中记载,洛阳家家有花,而少大树者。初春时,洛阳人于寿安在山中斫小栽子在城中售卖,名叫“山篾子”。买了“山篾子”的人家,治地为畦塍种之,到了秋天才开始嫁接。接花工最著名者一人,谓之门园子,豪家无不邀之。接一头“姚黄”值钱五千。交易方式是货到付款,秋时立字据买之,到了春暖花开,见花付款。嫁接的时候也非常讲究,须在重阳前,过了则不堪移栽。本木离地五七寸处,截之嫁接,以泥封裹,用软土拥之,以蒻叶作庵子罩之,不令见风日,唯南向留一小户以达气,至春才去掉其覆盖物。此接花之法也。

簪花之俗源远流长

《国色芳华》中,许多女子头簪牡丹为饰,这大概是古人喜爱牡丹的最浪漫、最直接、最热烈的表达方式了吧。剧中,男主角蒋长扬头簪鲜花、遍身罗绮的形象让人印象深刻。男子簪花,于今之世罕见,殊不知,簪花之俗于古代传续久矣。

屈原在《离骚》中吟咏“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”,成为古代诗歌中的“香草美人”的经典意象。汉代《南越行纪》中记载,“彼之女子,以彩丝穿花心,以为首饰。”那时的人们簪花,一因爱美之心,二为祛灾辟邪。

魏晋南北朝,人们个性解放、崇尚自然,对美的追求是社会风尚,无论男女皆然。手持捧花、佩戴襟花、发髻簪花的红男绿女十分常见。

到了唐代,簪花更是蔚为风尚。唐玄宗曾亲自为大臣苏颋戴花以示嘉赏。初唐时,人们以小朵鲜花簪于发髻;中晚唐时,人们常常以大朵鲜花为装饰,如牡丹、荷花等。周昉的《簪花仕女图》中,神情慵懒的仕女头上就分别戴着牡丹、海棠、荷花、红花、芍药等鲜花。唐代还有簪花大赛,仕女们纷纷花重金求购名贵花卉,希望以奇花争得头筹。

在宋代,簪花是全民风尚,连皇家出行仪仗里的大臣都得簪花出行。欧阳修在《洛阳牡丹记》中记载:“洛阳之俗,大抵好花,春时城中无贵贱,皆插花,虽负檐者亦然。”连负担者等苦役之人都能应物之喜,在头上簪花为美,可见民众安乐,社会欣欣向荣。对于簪花之俗,大文豪苏轼曾俏皮打趣道:“人老簪花不自羞,花应羞上老人头”。

明清时期,簪花之俗逐渐没落。明代还留有余续,殿试后仍有“进士并各官皆簪花一枝”的簪花礼。明代,杨升庵因进谏嘉靖皇帝被贬云南,至死不得召回。其索性放浪形骸,醉酒后常以白粉涂面,髻上插花,乐女跟随其后,招摇过市,引得世人围观耻笑。过去浪漫的簪花之俗,此时成了“醉里簪花倒著冠”的潦倒之态。清代,簪花断绝,成为古礼。

古画中的倾城色

牡丹入画由来已久。北朝杨子华是画牡丹的圣手,苏轼曾发出“丹青欲写倾城色,世上今无杨子华”的感慨。自李唐来,世人皆爱牡丹,牡丹成为经典绘画题材。凡画花卉者,无人不下功夫描摹它的千姿百态。

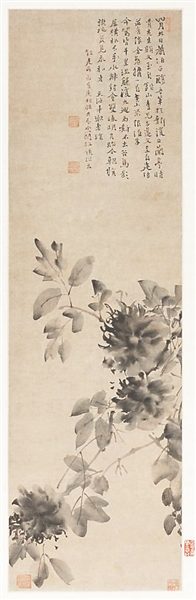

明代,画坛有一对画花卉的“双子星”,被誉为“青藤白阳”。青藤者,绍兴师爷徐渭也;白阳者,文徵明弟子陈淳也。他们是明代卓绝的花卉绘画名家,二人画作几乎奠定了明清以后文人花卉绘画的整体特征和发展格局。其中,徐渭最具革新意义,号称“徐疯子”,笔下纵放恣肆,若汪洋大海般气韵澎湃。他笔下花非花,更像纵放的文人情志,水墨淋漓,酣畅抒情。

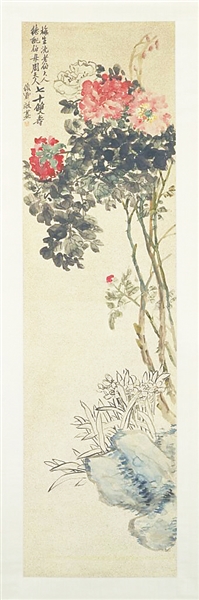

清代花卉绘画名家中最负盛名者,当数恽寿平(别号南田)。恽寿平以没骨小写意花卉见长,笔墨清润,姿态婉约,设色淡雅。他笔下的花卉不见野性,而是透露出文人风雅之气,影响深远。《国朝画征录》记载:“近日无论江南江北,莫不家家南田,户户正叔,遂有‘常州派’之目。”“常州画派”达百人之多,学者风从,经久不衰。

晚清到民国时期,吴昌硕是海上画派的扛鼎画家。他毕生致力于石鼓文书写,已臻至化境,以一手金石笔意入画。其笔底牡丹,笔力雄浑,花瓣虽颜色浓艳,无一丝媚态,色墨并下,酣畅淋漓。他笔下的牡丹不似恽寿平那般情意蕴藉,反而似金石刻镂般高古凝重,似一饱经风霜、坚韧刚强的老儒,与寿石相伴,有金石之质。

诸位看官,不妨趁着韶华正好,与牡丹相约,共赴一场人间惊鸿宴!

本版图片均为资料图