■ 王凯

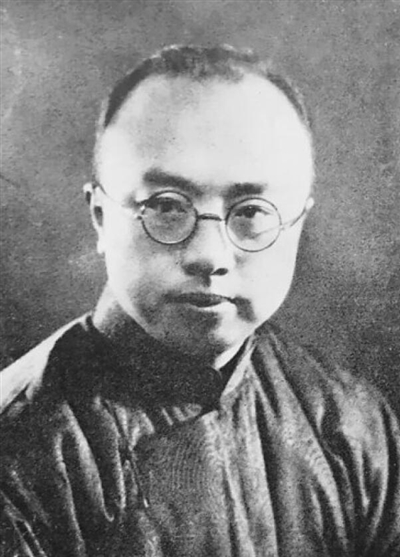

国乐大师、二胡表演艺术家刘天华1895年2月出生于江南小城江阴,今年恰好是先生诞辰130周年。

刘天华素有现代二胡艺术“开山鼻祖”之誉,春节期间在江南一带旅行,曾到江阴“刘氏兄弟故居”(刘半农、刘天华、刘北茂)探访。低垂的檐角,老旧的门楣,斑驳的光影,墨色与留白交织的老房子,让人觉得,只有如此柔情的所在,才能孕育出如此绝妙的音乐,如此绝妙的人物。

音乐启蒙于民间艺人

刘天华出身江阴一个书香之家,世代居住在城内西横街,其三弟刘北茂在《刘天华音乐生涯》中这样说:

我家的旧居坐落在江阴城内西南隅的西横街上,街道狭窄,宛如北京的小胡同。旧居系祖上留下来的两进平房,各带一个小院落,宅后还有一小片园地。这说明我们祖上虽是读书人家,但在经济上已算是当时的小康水平了。

江阴地处吴文化腹地,人杰地灵,英才荟萃,读书之风盛行,刘天华祖父刘汉就是江阴的一位读书人,可惜英年早逝。刘汉去世后家道中落,也没有留下一男半女,妻子夏氏从本家过继了一个儿子,这就是刘天华的父亲刘宝珊。刘宝珊当时才5岁,夏氏靠织布和给人家浆洗缝补抚养他长大,供他读书,教他做人。后来刘宝珊考中秀才,在家中办起了私塾,以后又与人联合创办了江阴翰墨林小学。刘天华是刘宝珊的第二个儿子,上有哥哥刘半农,下有弟弟刘北茂,兄弟三人日后都成为文化艺术界赫赫有名的人物,人称“刘氏三杰”。

给刘天华音乐启蒙的是当地民间艺人,江阴流行的民间音乐有江南丝竹及山歌、小调、号子等各种类型的民歌,还有载歌载舞的花灯音乐;戏曲音乐也很丰富,有锡剧、滩簧和苏州评弹;刘天华小时候,唱民歌还很流行,有摆擂台赛歌的风俗和传统,他从小便接受这些民间音乐和地方戏曲的熏陶。当时街坊邻里办红白公事,都会请戏班子,无论悲伤或喜庆的乐声都能让刘天华心驰神往。刘家住在江阴涌塔庵附近,每当春秋祭祀,庵里都会演奏音乐。那悠扬的钟鼓之音,动人的丝竹之乐,让刘天华如醉如痴,流连忘返。以至于后来有人这样形容,哪里人声鼎沸,锣鼓喧天,哪里肯定有天华;曲终人散,风冷月残,有人吹出一缕悲箫,那听客一定也是他。

1909年,刘天华考入常州府中学堂。这是当地最有名的学校,条件优越,有自然科学课、英语课,还有刘天华最喜欢的音乐课。这对于酷爱音乐的刘天华来说可谓是如鱼得水,他加入了学校军乐队,学会了乐队所有乐器,特别是铜管乐器,更是达到了校内首屈一指的程度。

武昌起义后学校关闭,刘天华与哥哥刘半农一起离开了校园。1912年初,兄弟俩相伴到上海谋事,刘天华在开明剧社找到了工作,除担任小号手外,有时还给乐队编曲子;刘半农在剧社当编剧,闲时帮忙跑跑龙套,他在文章中回忆了初到上海的情景:“去年春季我从清江营里辞职回来,有一个朋友请我到上海某新剧社当编辑,更请我的兄弟天华去搞西乐,当时我以为研究新剧是通俗教育的事业,改良社会的捷径,便一口应允了。”

与二胡结缘

在开明剧社期间,刘天华学到了许多新知识,也有了更多艺术实践机会,感到十分充实和满足。但开明剧社毕竟是一个新兴的戏剧团体,所演剧目大都是反帝反封建题材的,不但为一般老剧班所不容,政府当局也大为不满。1914年夏,剧社被迫解散,刘天华失业回到了江阴。

经友人介绍,刘天华到当地一所小学担任了音乐教员,由于不善阿谀逢迎,不久便遭辞退。祸不单行,刘天华失业后,父亲又因贫病交加而撒手人寰。据刘北茂回忆,此间刘天华悲愤难忍,在集市上购得二胡一把,每日拉奏不息,以寄托自己的悲伤和哀思。刚开始演奏的都是民间乐曲,后来觉得不能尽兴,于是创作了一首二胡曲,这就是大名鼎鼎的二胡独奏曲《病中吟》的雏形。《病中吟》是刘天华人生至暗时刻的作品,短短几年间,失学、失业、贫病、丧父等不幸遭遇纷至沓来,他发出了“人生何适”的感慨,于是便用音乐来表达内心的感受——这就是《病中吟》一曲的由来。

后来刘天华回到母校江苏省立第五中学(原常州府中学堂)任教,其间结识了江阴国乐名手周少梅,此人丝竹乐器样样精通,尤善二胡和琵琶,刘天华拜其为师,学习民乐演奏。刘北茂在书中介绍:“实际上天华早在童年时代就会拉二胡了,1913年在上海工作了一年,并学习了小提琴等西洋乐器,二胡当然不在话下。直到1917年二兄(刘天华)才跟当时的名家周少梅学习二胡,这大概是他‘正规’学习二胡的开始吧。”

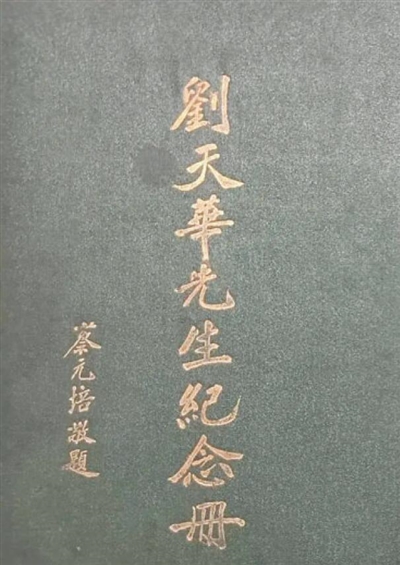

跟随周少梅学习时,《病中吟》已基本定型,周先生非常欣赏这首曲子,还专门向刘天华学习过。1921年刘天华在江阴组织“暑期国乐研究会”,教授《病中吟》《月夜》《空山鸟语》等二胡曲,这时期《病中吟》已非常成熟。1922年,刘天华赴北大音乐传习所任教,翌年回乡度暑假,在家中反复推敲该曲。对于《病中吟》的创作历程,《刘天华音乐生涯》一书这样总结:“据以上所述,可认为:1915年春,天华开始构思《病中吟》旋律,完成初稿;1917年至1921年全曲基本完成;1923年8月定稿;1930年初正式发表。”

革新民族音乐

1922年,刘天华受聘担任北京大学音乐传习所琵琶导师。后来他用二胡演奏了《病中吟》《空山鸟语》等作品,改变了当时一些知识分子和上层人物对二胡的偏见。1924年春,北大将二胡列入国乐课程,民族乐器二胡从此登上了大雅之堂。

二胡被列为国乐主要课程后,给刘天华以更大的鼓舞和动力,也让他对革新民族音乐充满了信心。1927年初夏,刘天华联合了34位同志作为发起人,成立了国乐改进社。此后,他与同仁一起编刊物、开音乐会、办学校,为国乐改革作出了突出贡献。

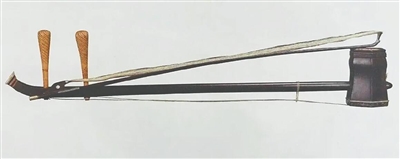

在长期的音乐实践中,刘天华发现西洋音乐和乐器的一些优点值得民族音乐学习借鉴,他萌发了一个大胆设想,即在发扬民族音乐优良传统的基础上,采用科学方法,借鉴西洋管弦乐器,来改革民族乐器,从而建立起我们自己的民族管弦乐队。后来刘天华与一些老乐工合作,对琵琶、二胡等民族乐器的制作工艺进行改进,经他改革而定型的琵琶和二胡,被同行誉为“刘氏琵琶”“刘氏二胡”。

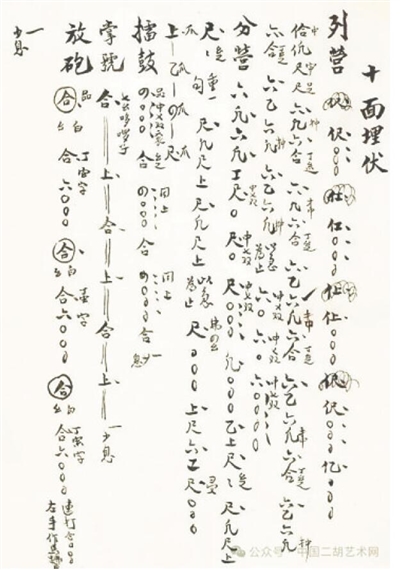

刘天华一生创作了10首二胡曲,以《病中吟》开始,以《光明行》结束,中间由《月夜》《苦闷之讴》《悲歌》《除夜小唱》等串联。

1932年6月8日,刘天华因外出采风感染猩红热猝然去世,年仅37岁。音乐家兼书法家杨仲子为其撰写了《故音乐家刘天华教授墓志》,其中有这样一段评价:

民十一(1922年)北游,历任北京大学、女子师范大学、女子大学、女子学院、艺术学院教授导师等职。君于音乐无所不通,中西并擅,理艺兼长,琵琶二胡尤称绝技,小提琴也蔚为专家,能令听众低回玩索,歌哭无端,欧西人士惊叹相顾谓“唯君将不知中华之有乐”。

本版图片均为资料图