■ 海南日报全媒体记者 李豌

种子的出现是植物进化史上的一个重要里程碑。在历经约3.6亿年的演变后,种子形成了色彩斑斓、形态各异、大小不一的外表和精妙的内部结构,同时具备跨越高山、远渡重洋、散布全球的能力和独特的跨时空生存模式。这些特质使种子植物成功取代了恐龙时代的蕨类植物,成为如今地球上绿色的主体。

今年初,定安县富文镇九所种子博物馆正式对外免费开放。作为我省并不多见的种子主题科普博物馆,九所种子博物馆馆藏800多种植物种子和标本。

多姿多彩的种子王国

走进富文镇九所村委会九所村,在一片草坪的尽头就能看见古朴简约的种子博物馆。该馆外墙整体为白色,有灰黑色的门窗边框,巧妙融入村庄环境中。

博物馆面积约120平方米,各种各样的植物种子和标本,或摆放在台上,或经过处理后悬挂在墙上。在中间一排展示柜中,一个标注着“镇馆之宝”字样的展品,引起了海南日报全媒体记者的注意。

和其他展品相比,该展品体形巨大,如同两个连体椰果,整体呈深棕色,十分饱满。“这是海椰子,既是世界上最大的种子,也是世界上最重的种子。”九所种子博物馆讲解员王珊珊介绍,这个海椰子属于棕榈科巨子棕属植物,呈椭球形,宽约30厘米,重23公斤。

“我们精选了六种具有代表性的种子在这个区域进行展示。”王珊珊说,除了最大、最重的种子海椰子外,还有最小、最轻的斑叶兰种子、最高树木云杉的种子、“最有价值”的超级稻种子、“最具附加值”的菩提种子、有毒植物海芋的种子。

“你知道吗?斑叶兰最小的种子长约0.01毫米,只有在显微镜下才能看清楚,5万粒斑叶兰种子的总重量只有0.025克,是一粒芝麻种子重量的万分之一。”王珊珊进一步将不同种子的特征进行了对比。

博物馆里,所有植物种子和标本以不同的方式被分类陈列。从与人们日常生活的关系来划分,博物馆内的种子被分为田野、菜园、果园、药店、厨房和坚果店的种子六大类,直观呈现出种子与日常生活的密切关系;从高原雪山、荒漠草原、河岸湿地、山地雨林四大类地形来划分,博物馆展示了相应地形下植物的种子,突出强调植物作为自然生态系统基石的重要性,以及种子保存、繁衍对物种多样性和生态平衡的影响。

从形态上看,馆内的种子或长,或圆,或扁,或大,或小,还有螺旋着卷曲向上的、浑身长刺的……

充满“乡味儿”的博物馆

这些种子是从哪里搜集而来的呢?

“由于省内可供借鉴的经验不多,而且经费有限,我们就充分调动身边每个人的积极性为博物馆搜集种子。”定安县富文镇党委书记吴英艳介绍,特别值得一提的是,九所种子博物馆中的不少种子是富文镇的村民搜集而来的。

“种子和村民的生活息息相关,他们在生活中也有搜集和保护种子的习惯。所以,村民们成了种子博物馆重要的搜集者。他们搜集的种子中,既有海南常见的农作物种子,也有在海南乡野山林间看到的野生植物种子。”吴英艳说,村民们搜集的种子,先由富文镇农业服务中心识别、鉴定和储存保管,然后再按照相关分类陈列在博物馆中。

这是一座以村民为重要建设者的博物馆,连博物馆本身,也是利用一位村民久未居住的祖屋建成的。

“我们在这座破旧老房子的基础上,重新建造新建筑,让博物馆形成当代与传统的对话,同时打造博物馆周边的环境。”九所种子博物馆设计及运营方——海南袁野联合设计顾问有限公司总经理、总设计师袁野介绍。

伫立在村庄之中,由村民的旧房子打造而成,由村民搜集种子,日常清洁等维护管理工作也由村民负责,这样一座充满“乡味儿”的种子博物馆,也在悄然改变村民的精神面貌。

“为博物馆搜集种子的过程中,我们重新认识了好多自己原以为很熟悉的植物。比如说地瓜,祖辈们都是用地瓜苗或者掐一块地瓜来种植。这次要搜集种子,我才知道原来地瓜也有种子,感觉自己对农作物的认识又加深了。”九所村党支部书记符燕荣笑着说,博物馆建成后获得多方关注。随着众多游客的到来,该村村民的主人翁意识和自豪感都大大提升了。例如,看到陌生人进村就热情上前打招呼;不仅做好自家“门前三包”工作,在村里的公共场所看到垃圾也会主动捡起来;积极向居住在其他地方的亲朋好友推荐村里的博物馆等。

“九所村是九所村委会下辖的一个自然村,也是海南历史文化名人王弘诲的墓园所在地,历史悠久,文化底蕴深厚。不过,近年来,随着年轻人外出打工,村庄渐渐成了‘空心村’。我们希望通过种子博物馆的打造不断提升乡村治理水平,在村民心里种下更多希望的种子。”吴英艳说。

一粒种子激活一个村庄

当然,美好宏大的愿景不可能光靠建设一座种子博物馆就能达成。

“在九所村和美乡村规划布局时,我们结合全省向种图强的要求、定安乡咖特色产业、村庄资源和村民的生产生活习惯等,创新提出以种子为核心的乡村振兴发展路径。在实施过程中,大力发动村民开展环境整治,以拆旧建新的方式鼓励并帮助村民拆除破旧房屋建设‘九所会客厅’、种子博物馆、食野餐馆、‘一米菜园’等;在运营阶段,创新引进‘乡村职业经理人+乡村合伙人’运营模式,实现和美乡村园区的良性管理。”吴英艳说。

在九所村中,除了种子博物馆以外,还能看到两座新建的特色建筑——“九所会客厅”为人们提供饮品、小食和阅读服务;仿照草屋风格打造的食野餐馆,为人们提供乡野美食。此外,村里还打造了“一米菜园”、田园小课堂等多个景观点。游客在村里游览时,可以喝一杯用咖啡豆制作的咖啡、在种子博物馆参观、购买种子在“一米菜园”中种植,也可以在食野餐馆中品尝村民种植的蔬菜瓜果。

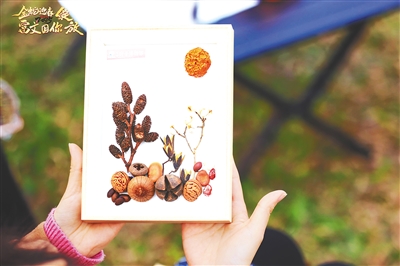

“目前,我们正尝试制作种子相框等文创产品,游客可以直接购买成品,也可以自选不同的种子DIY制作相框。”李娟说。

“接下来,我们还计划引入一系列与种子相关的研学课程和工作坊,让人们能够参与种子的种植、收获和研究,将九所村逐步发展成集生态农业、教育、旅游、文化体验等内容于一体的乡村文旅综合体。我们也希望通过种子保护,延伸出绿色小菜园、有机农业种植基地等新的发展模式,打造零碳低碳、生态宜居村庄。”吴英艳说。