■ 刘亭亭

日前,电视剧《大奉打更人》迎来大结局。剧中,打更人的官职为铜锣、银锣等,所以男主角许七安又被人称为许铜锣。铜锣不仅是其官职,也是其最有标志性的物品。

从考古发现来看,铜锣早在汉代就已出现并沿用至今。海南省内文博单位馆藏文物中就有不少铜锣,其中的蛙锣从已有考古发现来看仅见于海南,是与海南当地百姓生活密切相关的重要物品。

蛙锣:

既是民间乐器,

又是传信工具和财富象征

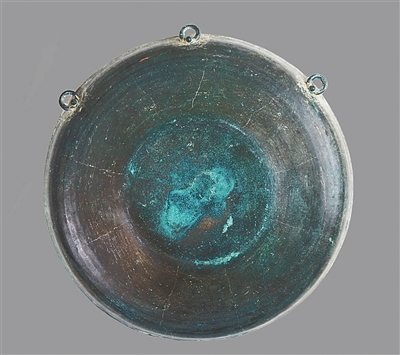

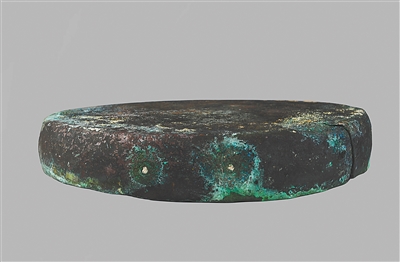

海南省内文博单位馆藏铜锣有100余面,民间收藏的铜锣数量更多。常见的铜锣有蛙锣、双环铜锣、脐锣和素面锣等。其中,蛙锣锣身整体呈弧面圆盖状,因其系部(通常指用于穿绳系带的部位)有蛙形装饰而得名;双环铜锣形制与蛙锣相近,上部附有双绳索系或圆环,作为系绳悬吊之用,但系部未见青蛙装饰;脐锣因锣面中心有鼓出的圆脐而得名;素面锣是我国较为常见的铜锣样式,尤其是素面弧面锣一直沿用至近现代,如今在国内不少地方的丧礼等活动中仍在使用。

在海南省内文博单位馆藏铜锣中,以蛙锣数量最多,也最具有海南特色。在海南古代社会生活中,蛙锣既是民间乐器,又是传信工具和财富象征。在水利条件并不发达的古代,自然变化对人们的生活影响巨大。两广和海南地区多为亚热带和热带季风气候,经常出现台风等极端天气。蛙作为很常见的两栖动物,雨季来临时对雷雨的反应极为灵敏,因而被古人视为气候的先知。人们制作饰有蛙形装饰的铜锣为乐器,可能也是渴望获得青蛙预知雷雨的能力,通过敲击蛙锣祈求风调雨顺,保佑民生。

光绪《崖州志》记载:“最贵蛤锣,豪强之家有以十数牛易一锣者。”文中所说的“蛤锣”即蛙锣,被黎族同胞视为珍宝,是黎峒内权力、财富和威望的象征,被称为“宝锣”。在海南岛内,收藏蛙锣较多的是海南省民族博物馆和白沙、保亭、昌江、琼中等地的博物馆。

据黎族学者讲述,由于蛙锣的珍贵性,一般由黎族家族中的长者(掌锣者)保存。长者常把蛙锣放入洞穴或埋在地下等隐蔽地点,一般遇到重要场合才会取出使用。有些掌锣者突然过世后,由于蛙锣的埋藏地点不为别人所知,无法再在家族中传承。不少后来出土的蛙锣,就是掌锣者逝世后遗失的。

明正德《琼台志》记载:“黎金……黎人击之以为号”。《南越笔记》记载:“古时蛮部……贫者鸣铛,以为聚会之乐。”以上文字记录了铜锣作为传信工具和民间乐器之用。海南常见的古代乐器还有铜鼓和铜钟等。相较于这两种乐器,铜锣有明显的优点,除了声音低沉洪亮、穿透力强、余音悠长持久外,其作为传信工具和乐器,比铜鼓和铜钟都更方便携带。从海南省内文博单位馆藏铜乐器的数量来看,铜鼓和铜钟均为10余件,铜锣数量则有100余面,明显在海南百姓的生活中使用更为普遍。

多样纹饰寓意丰富

蛙锣的系部除了饰有蛙形装饰外,有些还饰有圆珠等。这些圆珠常被黎族同胞叫作水虫。从形态来看,圆珠有大有小,有的圆珠卧于圆托之上,有的背后有“V”字形双尾托。蛙锣以蛙为饰,可能有丰富的象征意义。除了被古人视为季节和水旱的先知外,蛙产卵量很大,符合人们渴望多子多福的心理。

此外,青蛙作为蛙锣装饰物,可能与蒲牢作为铜钟钮有异曲同工之妙。传说蒲牢为龙生九子之一,平生最惧鲸鱼,遇到鲸鱼袭击就大叫不止。古人铸钟求其声大洪亮,因而将蒲牢安置在钟的顶端,并将击钟所用的长木雕刻成鲸鱼的形状,以其撞钟,希望达到蒲牢遇鲸大鸣的效果。

同为金属乐器,且是古代重要的传信工具,蛙锣上的青蛙可能也与铜钟上的蒲牢一般,人们希望敲锣的声音犹如蛙鸣般响亮。青蛙在稻田中为人类捕虫除害,确保粮食丰收。从这个层面来说,蛙饰也是一种吉祥的象征。

除了立体的蛙塑外,有些铜锣还饰以精美的回纹和连钱纹。铜锣上的回纹,循环往复沿锣面围成一圈,相较于素面铜锣更显规整与精美。连钱纹,因构成一个相互连接的铜钱形状而得名,除了装饰之用,还包含明显的吉祥寓意。

部分脐锣的锣面上,还有直接刮出来的五角星和同心圆纹饰,是人们铸好铜锣后手工刮制而成的,属于比较原始的纹饰制作方法。20世纪50年代,中南民族学院黎族社会调查组在乐东头塘村发现了一面面径达40.7厘米的巨型铜锣,锣面铸有阳纹双龙抢珠图及八卦纹饰。

“富者鸣铜鼓,贫者鸣铛,以为聚会之乐”

明正德《琼台志》记载:“黎金:似铜鼓而扁小,上三耳,中微具脐。黎人击以为号。”这里所说的黎族铜锣,应该就是三系蛙锣。这也说明至少在明正德年间,海南岛上的黎族百姓已经开始使用三系蛙锣。除了有三个系部的蛙锣外,三亚市博物馆还藏有一面八蛙铜锣。这面铜锣中的青蛙形象,较之常见的三蛙锣更为具象,尤其是蛙足位置可见明显的蹼趾。从其整体保存状况来看,可能是民国时期文物。

1975年,在琼中乌石农场发现的一座瓮棺墓中,出土了一面蛙锣。该墓葬可能是一座东汉初墓葬,这说明蛙锣的年代有可能早至东汉。《南越笔记》记载:“古时蛮部多以铜为兵,以铜为器,富者鸣铜鼓,贫者鸣铛,以为聚会之乐。”“铛”指的就是蛙锣。从文献中可以推测铜鼓和铜锣(铛)曾同时出现,只是使用者身份有所差异。在海南发现的铜鼓大多为汉代文物,这也为蛙锣的年代有可能早至汉代提供了一定的依据。

除了蛙锣外,有些素面弧壁铜锣的年代是可以确定的。此类铜锣有些出水于海南文昌宝陵港沉船遗址,与铜锣一起出水的还有永历通宝钱币。永历通宝钱币是南明桂王政权铸币,故而沉船的年代被定为明末清初,铜锣的年代也大体可推测到这一时期。文昌宝陵港沉船所载货物为民间生活用具及装饰品,这些货物主要是由两广一带加工制作后贩运至海南岛的,应是海南岛居民所需生活用品。

此外,还有一面铜锣背部书写以下文字:“没收根导大队什调生产队地主黄大带的锣,解放前他占有十二面锣。”可以推测这面锣是中华人民共和国成立前甚至更早时期制作而成的。

目前,关于海南岛的早期文字资料较为匮乏,铜锣尤其是蛙锣等器物的发现和研究,能在一定程度上弥补其社会历史材料的缺环,是海南地区古代音乐文化的物证之一。海南岛上,除了海南省内文博单位馆藏的少量铜锣外,大量铜锣流落民间。加强对此类文物的重视、保护和研究工作,对于保护文化的多样性、传承传统民俗文化具有重要意义。