■ 王一冰

宋人欧阳修《醉翁亭记》有言:“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。”春种夏发,秋收冬藏,四季的轮回对华夏先民,极为重要,因为这是太阳给予的生命节律。然而,先民对四时的认知并不均等。甲骨文只有“春”“秋”而不见“冬”“夏”,说明“春”与“秋”才是时间的端点,“夏”是衔接两端的路径,“冬”则是横亘在循环间隙的离合器。因而在中文的语境中,时间的流逝都可称作“春秋”。孔子编订的《春秋》也就是回顾时间流逝、“逝者如斯”的“历史”。

“春”是从雪被中百折不挠伸展枝芽的觉醒,是重新开启生命周期的仪式,是希望、未知、美丽、青春的喜悦和象征。春天不是一个由金黄而趋向灰白的褪色的过程,而是从嫩黄向绚烂、从单调而鲜艳的过程,五颜六色的生命力比赛,总能激发起人们歌咏与创造的冲动。大约只有“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”般豁达的刘禹锡,才能吟诵出“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”的通透和无所谓。歌咏春天,感受春天,礼赞春天,表达春天,是更多人所选择的书写和文化的态度。

“春”永远是中国诗歌无尽书写的美丽主题。

乱花渐欲迷人眼

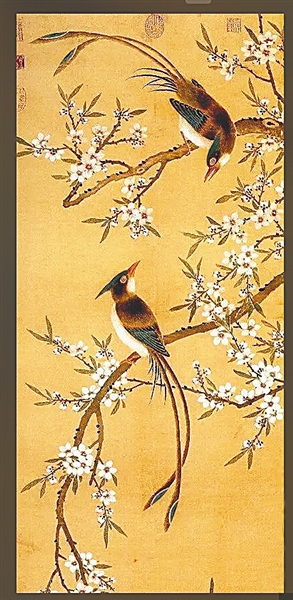

“阳春布德泽,万物生光辉”,春天就在走出蛮荒冬季的转瞬之间。就像近人朱自清说的,“一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼”,“赶趟儿”。“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,妙在“不觉”二字,精准拿捏了春天迎面走来的悄然情态和猛然入怀的惊喜。这喜悦,是自然本原生命力的舒张和铺陈,它感召着人们对世间懵懂勃发的美的喜爱。

难怪唐人韩愈观见早春微雨润湿干燥的长安,会将这份欣喜传递给自己的好友张籍。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”自然的生机勃发,呼应着人的顺遂之境。仕途正顺,韩愈眼中的“天街小雨”宛如皇恩,唯有天子脚下首都长安的景致堪称绝胜,八面威风。

远逊韩愈,年纪较长的孟郊进士之途坎坷多舛,46岁这年三举乃中。闻知中举的喜讯,人到中年的孟郊任情纵马,“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,以繁花似锦的长安之春毫不保留地宣告此时此刻的骄傲和喜悦。这也是自然界的万物勃发与人生得意的相互写照。

更有前辈诗人杜甫,在见证了伟大的盛唐轰然倾倒之后,在经历了个人的颠沛流离之后,终于定居在天府之国的成都。在这里,他辟草堂,植花木,春天的悄然来临,不仅是自然的苏醒,也是人生安定给予他的满足。“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”“国破山河在,城春草木深”的感时与恨别凝练的是杜诗的风骨与沉郁,而此时的春天则是“泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”的轻盈和喜悦。杜甫的世界有太多的秋天了,“八月秋高风怒号”和“万里悲秋常作客”压得他喘不过气来,他太需要“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”和“江碧鸟逾白,山青花欲燃”般对春天的沉醉和感动。

“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,白居易留恋江南的春天,但对春天的力量,他的表达更直接,“野火烧不尽,春风吹又生”。

半壕春水一城花

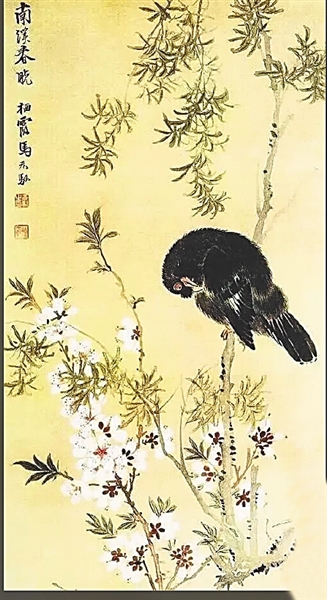

“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”,与唐人相比,宋人对春天的感受更加小巧别致,一句“知否,知否,应是绿肥红瘦”点明了更富慵懒情趣的喜悦。“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,似乎宋人更愿意在春天的细腻中融入理趣。“昨日春如,十三女儿学绣,一枝枝不教花瘦”,小女儿怯怯的仪态和笨拙的丰盈感,像极了春天妙不可言的味道。

唯有苏轼异类和豪迈,不但“春未老”“半壕春水一城花”,即使“料峭春风”在他看来竟是“也无风雨也无晴”的洒脱。哪怕远在天涯海角,儋州之春也有“无限春风来海上”“染得桃红似肉红”的惬意和安然。

恰因春天的美丽,人们才想拼命挽留色彩斑斓的时光。在影像技术没有被发明之前,除了图画,能留住春光的便是诗歌。“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,在对春天描摹、铺陈与赞美的同时,诗人们往往会兴起伤春之叹,感怀美丽与永恒不可得兼的哲学悖论与精神困境,“更能消几番风雨,匆匆春又归去”。“昔我往矣,杨柳依依”,《诗经》时代记录的感伤之春,成为了歌咏春天的另一个主题。

这里有“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的遗憾和无奈;有“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”的别离和固守;有“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”的困顿和怀想;有“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”的恍惚和徘徊。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”,“春心莫共花争发,一寸相思一寸灰”,那些缱绻的情愫在音节与意象之间迂回婉转,将春天与青春易逝、生命短暂、美丽不可把持的人生感喟关联在一起。在陆游的笔下,春天可能是“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的平静,更可能是“东风恶,欢情薄”的人生错误。“双溪春尚好”只能“闻说”,是因为“物是人非事事休”横亘在记忆的深处,“欲语泪先流”。

“一叫一回肠一断,三春三月忆三巴”,“小我”的喟叹不过关乎个体的切肤之痛。然而,“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,“江畔何人初见月,江月何年初照人”的发问中,也包含着“林花谢了春红,太匆匆”,“流水落花春去也,天上人间”的黍离与家国之痛。“过春风十里,尽荠麦青青”的扬州城,“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声”。

只研朱墨作春山

春天,给养了半个中国的诗歌。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,旁观着季节的转换。“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”,写出了自然的静谧。“春风又绿江南岸”,重要的不是王安石究竟用哪个字料理着江南,“明月何时照我还”才是他春日所思所想的重点。“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”,杜丽娘少女怀春的心意只有季节才会懂得。“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”,宋祁写出了春天的蓬勃与热闹。“子规夜半犹啼血,不信东风唤不回”,面对春天的离去表现出挽留的决绝。“等闲识得东风面,万紫千红总是春”,蕴含着大儒发现的哲理。

这是一篇关于“春天”的“飞花令”,然而花之飞也,也是春天才有的洋洋洒洒。面对“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜”的提问,龚自珍答道“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

“风生白下千林暗,雾塞苍天百卉殚。愿乞画家新意匠,只研朱墨作春山。”这是鲁迅先生写给未来的坚信。

“千红万紫安排著,只待新雷第一声”,春天,已经迤逦着脚步,唤醒了花花草草,唤醒了心灵和眼睛。

当然,要说知名度最高的有关春天的联句,恐怕还要算过年时张贴在门外的“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”吧。

本版图片均为资料图