■ 张艳

2月8日,方旭导演的全男版话剧《骆驼祥子》作为第23届新加坡滨海艺术中心华艺节的开幕大戏在滨海艺术中心上演。话剧改编自老舍先生的同名原著,2024年在北京、上海、西安、大连等地完成了20场巡演,受到了各地观众的喜爱。

《骆驼祥子》是老舍先生最负盛名的长篇小说之一,自诞生至今已有近九十年,不仅原著小说的发行量巨大,由它所衍生和改编的艺术作品更是层出不穷,彰显出小说《骆驼祥子》不朽的艺术魅力。作为一个经典文本,《骆驼祥子》在不同时期都产生了极富时代性的演绎,可谓是跨媒介叙事和跨时空传播的典范。

《骆驼祥子》的冷遇与回暖

老舍曾说《骆驼祥子》是“一本最使我自己满意的作品”,但1936年9月至1937年10月间,《骆驼祥子》连载于林语堂在上海所办的半月刊杂志《宇宙风》时并未受到多少关注。首先当然是因为它“生不逢时”,战乱使得偌大一个中国“已经安放不下一张平静的书桌”,一部并未紧跟时事的小说确实不容易在各地出版传播,也很难引起大的反响。其次,在当时的评论者巴人和许杰等人看来,初版本的《骆驼祥子》对革命与社会的认识并不深刻,主人公“祥子”的人物形象也只是“世俗”的而不是“典型”的,甚至还有批评者冠之以“反动”的名号。小说里那个令读者看不见所处社会的一线光明和出路的结局更是被诟病了多年。总之,被批得体无完肤的《骆驼祥子》,与当时社会流行的革命文学倾向简直就是格格不入。诚然,以今天的审美观来看,被论者批评得最多的地方,反而彰显出作品本身人物形象的立体和主题意蕴的丰厚。

时过境迁,读者和评论者越来越重视文学作品本身的艺术审美价值,《骆驼祥子》的文本也为适应时代的变化,经过多次删改,再次呈现在广大读者面前。1949年后,《骆驼祥子》的印刷量阶梯式增长,受众群体也越来越广泛。但值得注意的是,上世纪50年代那些广泛传播的版本,都是“修订本”或“节录本”,被删去了不少对读者不宜的内容,突出对旧社会的控诉和对底层劳动人民的同情,从而获得了现代“经典”的合法地位。可喜的是,普通读者、改编者和研究者们围绕着文本主题、虎妞形象以及悲剧产生原因进行充分讨论与不懈探索,促使《骆驼祥子》迸发出持久的生命力。

跨媒介呈现的破圈之道

同时,删改本《骆驼祥子》的大量发行,直接推动了话剧、电影与京剧等的跟进改编,并且在各个门类都取得了不俗的成绩,提供了不少成功改编的范例。跨媒介呈现从来都不是简单的机械转译,只有找到原作与所处时代的共鸣之处,让文学传播的新形式契合现代人在精神层面对文化的需求,才能打通媒介壁垒,为文学的“破圈”提供更为广阔的路径。

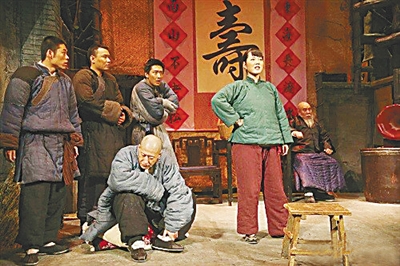

1957年,话剧导演梅阡率先将《骆驼祥子》搬上“北京人艺”的话剧舞台。导演从原作中提炼出三条主要的线索,即祥子的个人奋斗、虎妞的追求幸福生活和小顺子反抗的贯穿线,将作家的思想转化为舞台的动作语言,找出人物的思想和行为逻辑,赋予每一个登场人物以鲜明的贯穿动作。话剧延续了修订本的思路,改变了主人公祥子走向堕落的结局,将祥子引向革命,给了祥子一个光明的出路。同时为凸显祥子与刘四爷(工人与资本家)之间的阶级矛盾,将刘四爷的形象充分负面化。总之,为打造一部革命版的《骆驼祥子》,不少次要人物形象趋向扁平,失去了本有的光彩。但是,话剧版在将虎妞形象正面化处理中,突出虎妞身上体现出的妇女解放精神,塑造出一个具有叛逆性格的女性,成为了一个极大的亮点。

1982年,著名电影导演凌子风又把《骆驼祥子》拍成了电影,引起更大的社会反响。电影版《骆驼祥子》凭借对摄影造型风格的独特处理、人物形象的丰满塑造和个性化改编意识引起了轰动和广泛争议,推动更多人去重新阅读原著。电影一改原著的悲剧氛围,将虎妞的恋爱进行喜剧化处理,令斯琴高娃饰演的虎妞形象俗中见美、丑中有魅、锋芒毕露,一度抢走了祥子的风头,成为最受观众瞩目的角色。这样的改编效果主要得益于导演对女性命运的思考,也在一定程度上提升了作品的意蕴。在突出“压迫”与“爱情”两条主线中保持了与原著的亲缘关系,也为故事注入了现代意识,从而形成了一个有独立形态和个体价值的电影文本。

1998年,江苏省京剧院根据老舍先生的原作,由陈霖苍、黄孝慈主演的现代京剧《骆驼祥子》囊括了全国几乎所有的戏剧奖项,被誉为京剧现代戏的“里程碑”。剧作家钟文农先生回顾说,虽然梅版话剧与凌版电影珠玉在前,但是他仍然觉得还有以京剧艺术来表现的空间。通过反复阅读小说,体味原著思想表达的精髓,他抓住了“祥子”和“车”这两个支点,凸显原著浓郁的京风京俗,结构出一版为京剧艺术量身打造的《骆驼祥子》。最终在诸多京剧艺术家的通力合作下,让《骆驼祥子》在京剧艺术中形成独特的艺术魅力。

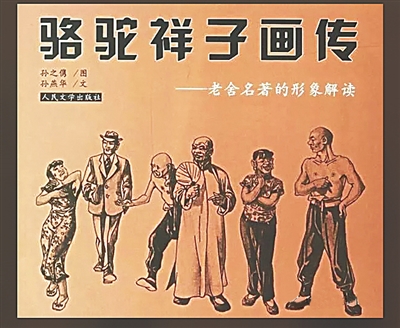

如今,话剧版与京剧版都已经涌现出新的版本,力图让该版在延续原版的基础上,更加契合当代剧场的观演逻辑和艺术体验。除此之外,《骆驼祥子》的改编作品还有连环画、歌剧、舞台剧等。值得一提的是,孙之儁、冷千和于翔等多种版本的《骆驼祥子》连环画,在青少年读者中引起了较为广泛的关注。其中最值得关注的,是孙之儁保留了小说《骆驼祥子》的初版原貌,他的《骆驼祥子画传》1948年就在《北平日报》上连载,上世纪50年代初曾得到过老舍先生本人的充分肯定。

跨越时空的情感共鸣

青岛的老舍故居位于市南区黄县路12号,老舍在青岛的大部分时间都居住于此,他在这里写下了许多小说、散文和杂文,其中最著名的就是长篇小说《骆驼祥子》。如今这里还有一个名字,那就是“青岛骆驼祥子博物馆”,是国内首个以一部文学作品命名的博物馆。这既是老舍先生儿子舒乙的创意,更得益于《骆驼祥子》跨越时空的不朽魅力。博物馆里不仅陈列着躲过一切战乱和苦难而奇迹般存世的《骆驼祥子》完整手稿的仿真复印件,而且多角度展示了《骆驼祥子》的诸多版本和艺术形式。

老舍先生是中国现代文学海外传播和接受史上最为重要的作家之一,他的《骆驼祥子》自问世以来已被翻译成17种语言出版。例如1944年竹中伸翻译的日语版的《骆驼祥子》就由日本新潮社出版,此后精益求精的日本翻译家和学者又多次重译,如今已有十几个版本。《骆驼祥子》在西方世界最重要的翻译者则非伊·万金莫属,他翻译的版本1945年在纽约出版后不久就成为了畅销书。

一代人有一代人的精神需求,一代人有一代人的《骆驼祥子》。