■ 海南日报全媒体记者 杨道

今年情人节,由王家卫执导,张曼玉、梁朝伟主演的《花样年华》导演特别版重新登上大银幕后,在情感与审美上释放出了更多的想象空间,尤其张曼玉身上那一件件不停替换的旗袍,潋滟了创作者与观者逝去的所有时光。

在中国的服饰文化里,旗袍的历史并不十分悠久,但它被誉为中国国粹和女性国服,已近乎成为一种民族性的美学语言。作家张爱玲说,女人一生中最该收藏的两件东西,一是玉镯、一是旗袍,她在《更衣记》的开篇如是写道:“如果当初世代相传的衣服没有大批卖给收旧货的,一年一度六月里晒衣裳,该是一件辉煌热闹的事罢。你在竹竿与竹竿之间走过,两边拦着绫罗绸缎的墙——那是埋在地底下的古代宫室里发掘出来的甬道。你把额角贴在织金的花绣上。太阳在这边的时候,将金线晒得滚烫,然而现在已经冷了。”

在电影《花样年华》中,王家卫通过张曼玉的曼妙身材,让这冷了的金线重新滚烫了起来。

《花样年华》里的花样旗袍

在电影《花样年华》里,张曼玉大致换过23件旗袍,均由香港铜锣湾朗光时装的梁朗光师傅所制,设计师是张叔平。每一件旗袍都像一幅浓墨重彩的泼墨中国画,片中的雨滴、背影成为画中的“留白”,是国人喜欢的虚实结合的方式。就是这样一身旗袍,让张曼玉扮演的苏丽珍虽然活得压抑,却是有血有肉有灵魂,这也给她最终的结局作了另一种留白。

在片中,张曼玉与旗袍相互依附,旗袍就是她言语之外的台词与调色剂,诠释出了整个影片的色彩和心情。片中旗袍大都遵循统一高领、圆襟、十字绣与过膝的设计,就旗袍的剪裁来看,它是保守与解放这两个矛盾的共同体,旗袍从其颈部以下,把女性的身体拘谨地包裹起来,而又正是这种毫无缝隙的包裹,很婉约地让女性的身体曲线一览无余。在那个年代的香港,旗袍成为苏丽珍内心处境的载体:在旗袍的遮蔽下,道德束缚成为无法挣脱的桎梏,如同这紧身的旗袍一般。她在保守与突破之间试探挣扎,欲说还休,美得内敛又汹涌。苏丽珍站在窗口喝茶时,旗袍的领口微露,就像急需至少一点稀薄的空气。

剧情开始的画面,是苏丽珍搬家后独自去面摊吃饭,其时她身上的旗袍多以黑白灰颜色为主,条纹状的图案,与那狭窄楼道、阴暗潮湿的走廊互为映衬,彰显了苏丽珍的孤寂落寞。而当她去见周慕云时,旗袍是色彩鲜艳的,花朵图案呼之欲出,她和周慕云站在街角斑驳的墙边,昏黄路灯下,两人低低交谈,音乐声响起,苏丽珍身姿摇曳,款款而行。这样美好的场景事实上是一种反讽的手法,两个带着复仇心理的男女,在一袭款款移动的旗袍中进行无声的角逐。

事实上,无论是2046房间里鲜艳的翠绿色旗袍,还是站在窗边的浅绿底黄色百合花的旗袍,抑或是黑白相间的横纹旗袍,都在巧妙地推动着剧情的发展。其中多色晕染的竖条纹旗袍,似乎出现的次数最多,这件旗袍承载了极度的郁闷情绪,苏丽珍被包裹其中,就如同置身于一个桎梏中,孤独前行。

旗衣之袍源起说

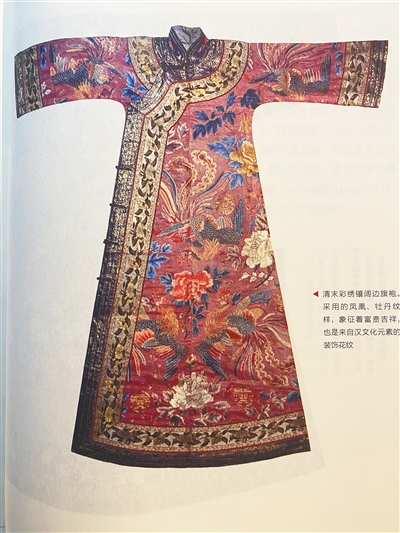

在我们惯常的阅读记忆里,旗袍一直是作为满清衣着打扮而流行于世间的。因满族实行八旗制度,所以“旗人”所穿戴的衣服自然也称之为“旗袍”。作为生活在东北地区的游牧民族,满族人以游牧为生,常年的马背生活使得其所穿长袍为合体开衩的样式,只有这样才能最大程度地保持满族人在马背上的舒适度。故而,早期的旗袍并不仅限于女性穿着。但随着满族入关中原创建清朝,由马背生活转移到农耕生活,男性旗袍逐渐退出历史舞台,历经几百年的发展后,只有女性旗袍得以保留了下来。

然而,在清代,无论男女,都没有人把自己的袍服称为“旗袍”。在目前可考的资料中,“旗袍”最早出现在张謇(1853年—1926年)所著的《雪宦绣谱图说》中。这是一本记录当时顶尖的绣女沈寿(1874年—1921年)口述的刺绣理论的书。沈寿号雪宦,单从这名号上看,就觉着这不是一般的绣女。

在书中,沈寿介绍刺绣所用的绷子时说:“绷有三,大绷旧时用以绣旗袍之边,故谓之边绷。”这或许是“旗袍”作为服装出现的“首秀”。奇特的是,张謇是汉人,绣女沈寿亦是汉人,“旗袍”之名似乎与旗人并无任何关联。更值得探究的是,在当时,新鲜出炉的旗袍在民间并未得到普及。即使当时的报纸、刊物对新兴服饰有很多记录和讨论,“旗袍”一词却很难查到。直到1925年以后,大量关于旗袍的文字资料才真正涌现,旗袍也逐渐成为女性喜爱的服装。旗袍从幕后走到台前的过程有些漫长,且充满一种玄秘的想象。

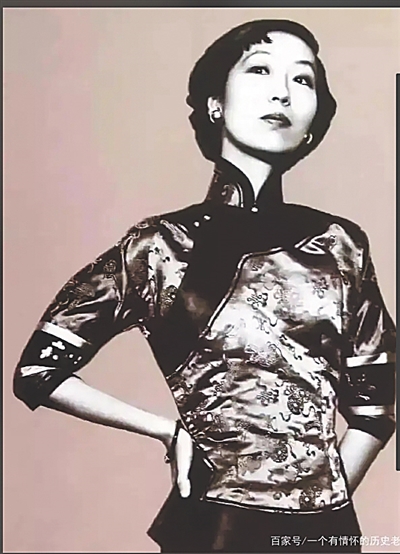

上海滩的时尚先锋

在近代,旗袍的变迁受到了社会发展很大程度的影响。洋务运动的展开,倡导“中学为体,西学为用”,故此,大量的西洋服装式样及服装制作技术被引入至中国,进而推动了旗袍设计的中西方融合发展。严格意义上,旗袍就是指民国旗袍。20世纪二三十年代,“时尚之都”上海开始掀起改良旗袍的流行热潮,无论是社交名媛还是高知女性,无论是演艺巨星还是平民百姓,女人们对于改良旗袍充满了热情。热爱时尚的上海女子竭尽所能地给巧手的裁缝奉献她们对于旗袍的创意,款式、衣料、花色,无一不变化多端,海派风情汹涌澎湃。张爱玲笔下的改良旗袍就有多种类型,织锦缎丝、稀纺袍面、镂金碎花、黑平缎高领无袖等等。旧时的上海,因为一群可爱的女人,让改良旗袍深深地烙进了中国的服饰史册里。

与此同时,人们对于旗袍的改良也出现了针锋相对的观点。一种观点认为,旗袍是由清代旗女的袍服发展而来,是清代女袍形制的翻新;另一种观点认为,旗袍是民国初年女子为寻求女权的解放和男女的平等,效仿男性长衫而产生的。对旗袍极度热爱的张爱玲持第二种观点,在《更衣记》里,她认为初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。

在上海滩,关于旗袍的辩论愈热闹,旗袍的款式就愈显出先锋与时尚来,作家曹聚仁就忍不住发表评论:“一部旗袍史,离不开长了短,短了长,长了又短,这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。怎样才算时髦呢?连美术家也要掻首问天,不知所答的。”

旗袍的发展,确乎如此,因为它承载的,不仅是过往的悠悠岁月,还有往前永不停步更新的思想潮流和审美观点。

本版图片均为资料图