一眼千年,见字如面。

我默默凝视着那些刻在竹简上的古老文字,那些鲜活的、有生命的符号,依次从两千多年的光阴隧道中弹跳出来,在我眼前闪烁。仿佛一位邻家小哥,絮絮叨叨,向我诉说着那一年他亲历的战事。

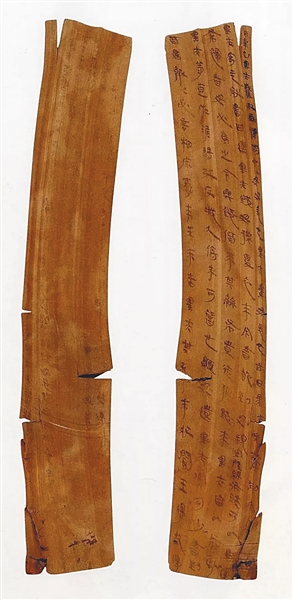

这是中国最早的家书。写于公元前223年。

很早就听说湖北云梦出土的秦竹简,一直心生向往。今年新春终得偿所愿。

云梦历史悠久,文化底蕴深厚。既是楚秦融合、中华大一统的文证地,也是享誉世界的秦简圣地、闻名遐迩的秦汉漆器之乡。走进云梦祥山博物馆,超大弧形墙壁上,一幅楚秦文化漆器壁画映入眼帘,千年古泽云梦厚重的历史底蕴扑面而来。

1975年12月,湖北省云梦县城关镇西郊睡虎地,一座总面积近6万平方米的战国末年秦墓被打开,有两封木牍战地家书现身于墓中。写信者是两名秦国士兵,分别叫“黑夫”“惊”,他们的信是写给自己哥哥(名字叫“衷”)。据推测,两封家书写于战国末期,距今有2200余年。

“沉睡数千年,一语惊天下”中国最早的家书写的是什么呢?

家书不长,却字字珠玑。木牍正反面用秦隶书写的527个文字,展现了一个亲情浓郁的大家庭的画面:黑夫和惊正在前线随军征战,他们给在家乡的哥哥写信,希望家里送些钱和夏天的衣服过来,以解燃眉之急。信中最多的就是问候之语,问候母亲、问候大哥、问候姑姑、问候妻子……其中所表达的母子情、兄弟情、夫妻情等思亲之情与今人无异,真挚浓烈,虽经历2000余年岁月磨洗,仍鲜活如初,令人动容。

家书为我们还原了秦国士兵的真实面貌,也提供了关于当时社会状况的重要信息。

家书中,最急迫的事情,是希望家里寄钱,寄衣物。对此,黑夫表露得还比较内敛含蓄,惊则用“会出人命”,连用了三个“急”字,来表明迫切与焦虑的心情。看来,重要的事情说三遍,从两千多年前就开始了。

细细品读历史深处的最早家书,两千多年前的古风呼啸而来。战马鸣嘶,旌旗猎猎,刀光剑影。一片小小的竹简,一头连着国,一头连着家,家是最小国,国是最大家。一边是烽火连三月,一边是惦念无时休。随时可能战亡,对家人的不舍与牵挂,最朴实的情感寥寥数语在方片竹简上展现。我想知道的是,哥哥回信了吗?或许,因为战事告急无法回信。或许回了,但已经随战火化为灰烬。秦朝作为中国历史上首次大统一,对于中华民族而言,具有开天辟地的意义。这一伟大的壮举背后,有许许多多像惊和黑夫一样的普通士兵,也有许许多多家书。那不是普通的家书,是历史这部大书镌刻下的印迹,是文明,是文脉,是当时社会百姓生活的缩影。

今天在博物馆,且不说展出如此丰富的竹简律法,即使什么都没有,只有这封家书,也是值得来这一趟的。

后来,黑夫和惊兄弟俩的结局是什么呢?黑夫信中说:“黑夫等直佐淮阳,攻反城久,伤未可(智)知也。”当时,黑夫和惊在离家乡400多里的淮阳,跟着秦国大将王翦打仗。最后,上百万秦楚士卒和百姓的悲欢离合、生死离别,只凝聚成了《史记》上的21个字:“其后,王翦、蒙武攻荆,破荆军,昌平君死,项燕自杀。楚亡。”

秦国实行“军功爵制”,士兵通过斩首、俘敌获得爵位(如“公士”“上造”),爵位对应田宅、仆役、税赋减免等实际利益,而非固定军饷。《韩非子》记载:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官。”木牍家书是留守在家中的大哥衷的墓葬中被发掘的,能拥有专门的墓葬,显然这不是普通人家可以做到的。由此看出,黑夫和惊兄弟俩在战场勇猛作战所换来的爵位荣耀,应该是被后方的家人分享到了。

家书出现在墓葬中,也许黑夫与惊最终是战死沙场了。哥哥十分怀念弟弟,临死前随身携带家书,最终被一并葬入墓中。这样,今天我们才有机会邂逅历史深处的家书。