■ 吴辰

八千年之前,河南省漯河市舞阳县北舞渡镇的贾湖村还是一片湿地,每年到了季节就会有鹤飞来,漫步在水草丰茂处,怡然自得。那时,恐怕连葛天氏、无怀氏都尚未出生,更没有什么环保观念,先民们走进湿地,走出时带着狩猎到的鹤,他们要用鹤的翅骨作一件乐器,用来娱人,也用来敬神。

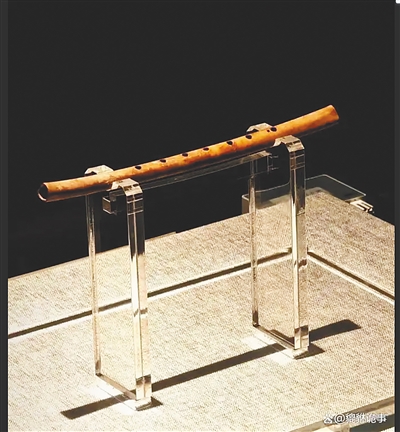

八千年之后,在河南博物院、贾湖遗址博物馆,几支骨笛静静地躺在展览柜之中,展柜外游人如织,却又都默然静立、侧耳倾听,仿佛要在空气中捕捉一段穿越古今的旋律。这些骨笛便是大名鼎鼎的贾湖骨笛,而被陈列在河南博物院的那支更是被称为“中华第一笛”,自贾湖骨笛出土后,中国的音乐史便大大地向前推进了数千年。贾湖骨笛比美索不达米亚、古埃及等文化遗址中发现的吹奏乐器要早,见证了中华民族悠久的音乐文化。

贾湖遗址的发掘

上世纪五六十年代,舞阳县文化馆的文物专干朱帜来到贾湖,他发现在贾湖广阔的田野里经常能够找到一些古时人类搭建房屋用的红烧土,甚至时不时会捡到一些陶片,他敏锐地意识到这里很可能隐藏着一个尚不为人所知的古代部落遗址,但是限于当时的条件,无法对此遗址进行保护和发掘,于是,朱帜便把这个秘密藏在了心里,这一等就是十多年。

1975年,河南遭遇了罕见的洪水灾害,贾湖也深受其害,在修建护村堤坝的过程中,村民挖土方挖出了一个大坑。1978年,贾湖小学的师生们在平整大坑时发现了不少陶器、石器,同时也出土了不少人类的骨骼,其实,这些东西对村民们来说不算什么,平日里种个地、挖个红薯窖都时有发现,而教师贾建国却意识到它们可能都是文物,便带着学生把它们收拾了起来,送到舞阳县的文化馆,当年在贾湖生活过的朱帜此时已经回到文化馆工作,十多年间,他没有忘记在贾湖见到的红烧土和陶片,对在贾湖的所见所闻,他还专门撰写过文章。于是,朱帜再次来到贾湖,并带着团队去一探究竟。

很快,那些曾经被贾湖村民司空见惯的陶器、石器、人骨等物件被定性为新石器早期文化遗存,报告被打到了省里,省里也对此十分重视,并做了一定的保护措施,只是由于条件不允许,并未立即对遗址进行大规模的发掘。

1982年,贾湖村要规划宅基地,而宅基地正好涉及遗址所在的土地,朱帜从省城搬来考古专家对贾湖遗址进行了更加深入的实地勘探,不仅确定了贾湖遗址的重要作用,而且还遗憾地发现,当初修建护村堤坝的地方,正好从遗址中间穿过,一些物品已经受到了严重损坏。箭在弦上不得不发,一面是亟待保护的珍贵文物,一面是急需住房的贾湖村民,此时,最好的方式就是开挖,向村民们证明土层下确确实实有遗址、有文物。于是,转过年来,对贾湖遗址的第一次尝试性发掘开始了,其实,此时的专家们心里也是在打鼓,他们并没有大面积地发掘,只是清理出一小块土方,虽然在这里没有什么有价值的物品被发现,但是找到了墓葬、窖穴,这已经足以证明地下有一个规模庞大的遗址了。

于是,从1984年开始,一直到2023年,考古专家们对贾湖遗址进行了九次发掘,从地下发现了数量多到令人惊讶的历史文物,而在第四次发掘过程中发现的几只骨笛,是贾湖遗址带给世界最珍贵的礼物。

贾湖骨笛的发现

2018年,在录制中央电视台《国家宝藏》时,节目组顾问、时任中国科学技术大学教授的张居中回忆起当初自己与贾湖骨笛的相遇,依然是情不自禁地激动。

那是在1986年,刚到河南省考古文物研究所工作没几年的张居中,随着单位来到贾湖遗址发掘现场,刚刚过完五一,气温已经回升,考古现场的气氛更是热火朝天,一块块土方被清理出来,一件件器物也被重新唤醒。此时的张居中站在刚刚被清理出来的78号墓坑前,仔细观察着墓主人骨骼旁的两根骨管。新石器时代的遗址不乏骨器,但都比较粗糙,这两根骨管显然较此前发现的骨器要精致得多,器物上有一排小孔,墓主人将这两件骨管作为陪葬物品,也能看出他对骨管的喜爱。而在此前的考古发掘中,从来没有发现过类似的器物,以至于在刚发现的时候,工作人员都不知道其功用,甚至有人直接进行了猜测,说这是两支笛子。这一天,在考古专家们的日志里,对这两只骨管记载不一,有写“穿孔骨笛”的,有写“笛形器”的,大家都隐约觉得一个伟大的发现就在眼前了。

张居中带着骨管去拜访音乐专家,一些专家看了之后,称这两支骨管不太像乐器,但有可能是打猎时用来诱捕动物的哨子,但有一位专治民族音乐史的专家一眼看出了这两支骨管就是乐器,更令人兴奋的是,一些少数民族至今依然在制作使用类似的乐器。专家指出,这两支骨管的演奏方法应该是斜吹,而骨管上边的一排小孔,则证明了此时的贾湖人已经有了音阶的概念了。

至于这两支骨管是不是要叫“骨笛”,则又引发了一场争论,中国是先有竖吹笛,后有横吹笛,但是骨管既非横吹,也非竖吹,而是斜吹,其演奏方式更接近一种河南民间类似箫的乐器“筹”。有人说骨管应该是“骨箫”,有人则从古书中找出了“龠”这种乐器,但是,叫来叫去,还是觉得“骨笛”更传神,于是乎,贾湖骨笛名扬天下。

后来,在历次发掘中,又先后出土了数十支贾湖骨笛,其中一支甚至曾经断为三截,又经先民之手将其缀合起来,在去世时作为陪葬品埋在地下,可见,这支骨笛一定是对墓主人有着重要的意义。

贾湖骨笛的作用

今天,人们一提到笛子,首先想到的是音乐,但在八千年之前的贾湖,骨笛的出现难道真的只是为了奏出令人心旷神怡的乐曲吗?

早在贾湖骨笛出土时,就有人怀疑这些笛子可能只是诱捕猎物时用的工具,而随着骨笛作为乐器的真面目被揭开,研究者又开始思考另一个问题:在那个连果腹都困难的年代,先民们怎么会有闲情逸致制作这么复杂的乐器呢?一根鹤骨,几个开孔,便能够带来天籁之音,这实在是超出了现代人对上古先民们生活的理解。

有研究者认为,贾湖骨笛首先是一件乐器,但它并非一般人用来娱乐的笛子,而是有着非常重要的宗教功能。在发现骨笛的墓葬中,往往还有龟壳等物品随葬,这说明了墓主人很可能是部落中的神职人员。在那个鸿蒙初开的年代里,人们将一切解释不了的事情都归为神迹,也会将一切困惑都告知神明,也许,正是由于鹤能够飞翔九霄,抑或是鹤的唳鸣能够直达天际,当时的贾湖先民开始尝试用鹤骨作笛,希望能够更好地与天上的神沟通。试想,在八千年前,在一片茫茫的湿地前,一身神秘装扮的巫师吹响骨笛,身后是部落里的男女老少,他们面容庄重,虔诚地期盼着自己的心愿能够随着笛声被神听到,这一刻,随着贾湖骨笛的发现而成为永恒。

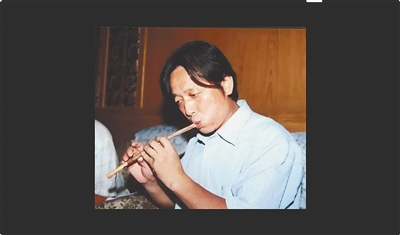

今天,贾湖骨笛的音律和形制已经被学者们研究清楚,很多历史文化爱好者都会买上一支复制的骨笛来吹奏,那悠扬而又有些苍凉的旋律似乎带着人们穿越万年,去一探中华音乐文明的源头。

本版图片均为资料图