■ 迎春

今年3月28日,是我国清代著名诗人、外交家黄遵宪(1848年4月27日—1905年3月28日)逝世120周年。在过去的120年时间里,人们对黄遵宪的认识愈加深入:晚清风云激荡,他以诗人、外交家、维新先驱的多重身份,成为连接传统与现代的文化桥梁。黄遵宪1848年出生于岭南,在两次鸦片战争之间成长。他那一代的晚清文人,深刻感受着国家的日益贫弱和封闭,有识之士都在努力呼吁清政府进行变革。其时,年轻的黄遵宪写了一首词《双双燕》:“罗浮睡了,试召鹤呼龙,凭谁唤醒?尘封丹灶,剩有星残月冷……只应独立苍茫,高唱万峰峰顶……”词中的“罗浮”写的是中国的一座仙山,也是整个中国的形象。在大清王朝面对西方列强无力自救的时代背景之下,黄遵宪这首赠给朋友的题画词,写出作者宏大而深沉的忧患意识,以及勇于担负历史重任的博大胸襟。

黄遵宪倡导诗界革命,积极主张维新变法。他喜以新生事物熔铸入诗,有“诗界革新导师”之称,其个人作品有《人境庐诗草》《日本国志》《日本杂事诗》《己亥杂诗》等都影响甚众。更为难得的是,他的诗作不仅是对传统的挑战,更是对现代的探索,他被誉为“近代中国走向世界第一人”“近世诗界三杰”之冠,他还是中日友好的先驱使者。

裁云缝月之高手

在黄遵宪众多的头衔中,人们总是习惯性地将他的诗人身份放在首位。黄遵宪的确是清代诗人中绕不过去的一个人物。他把轮船、火车、电报、照相等新事物融入旧体诗中,极大地拓展了诗歌描述的世界,形成一种独特的风格,名句“杜鹃再拜忧天泪,精卫无穷填海心”便出自他的《人境庐诗草》,这样深沉的爱国情,即使过去了100多年,至今读来,仍然令人动容。

黄遵宪自小被目为神童,年方3岁便由其曾祖母口授千家诗,不久就能背诵。后在家庭的熏陶和塾师的指导下,学业长进迅速,早年便展现出非凡的才华。1857年(咸丰七年),10岁的黄遵宪学作诗,才华尽显,老师惊为神童。但神童黄遵宪后来的考学之路并不十分顺畅。从1867年开始,连续参加两年的举人考试都落败,直到1876年,他终于以优异的成绩考取了举人,并被授予五品衔,拣选知县用。然而,正当家人和亲友都期待他能再接再厉,考取进士,步入仕途的巅峰时,黄遵宪却做出了一个令人惊讶的决定——放弃科举,投身外交。

1877年,29岁的黄遵宪被任命为驻日参赞官,那是他十多年外交官生涯的起始。任期4年里,他以日本历史、政治、景物、风俗等为题材,作《日本杂事诗》二百余首,开拓了中国古典诗歌的新内容。他的诗流传出去,很受欢迎,有日本人士称其为“裁云缝月之高手”。

黄遵宪的诗,大都充满宣言似的力量和激情,不仅囊括那个时代的风云变幻,视点更是新颖,读来令人心潮澎湃,著名诗人谢冕在他编著的《1898:百年忧患》中,就特别提及了黄遵宪的《我手写我口》:“我手写我口,古岂能拘牵。即今流俗语,我若登简编,五千年后人,惊为古斓斑。”

海内能以诗开新世者

作为外交官的黄遵宪,在外游历了13年。这13年的时间里,他亲身感受了西方的文化浪潮,他将世界的潮流与中国的国情相结合,在国内积极推行维新变法。他是一位出色的外交活动家,更是一位推动变法维新的干将。戊戌变法期间,他署湖南按察使,协助湖南巡抚陈宝箴推行新政,邀请梁启超等维新力量,通过创办时务学堂,时务报刊等传播民权思想,开启全民救国观念。后来,维新变法失败了,但他矢志不渝,坚信“滔滔海水日趋东,万法从新要大同”的革新之道。孙中山先生对他的评价是:“黄遵宪是做大事,不是做大官的学者”。

有学者称,纵观中国近代历史,就开放意识而言,如果说林则徐是放眼看世界的第一人,那么,黄遵宪就是真正走向世界的第一人。作为“近代中国走向世界第一人”,黄遵宪先后出使日本、美国、英国、新加坡,足迹遍及东、西、南三洋,促进中外交往,学习先进文明,维护祖国利益,保护华侨权益。“弱为万国役,治为天下强。”在外交生涯中,黄遵宪深知国家主权的重要性。在美国旧金山做总领事时,他智斗洋人,勇敢地解救华侨出狱,让美国人为之一惊。

与此同时,黄遵宪广泛研究西方资本主义国家的发展历程,为中国的富强和发展寻找良方。达尔文的进化论和卢梭民约论思想,由他最早引入中国,深刻影响着中国近代思想界。他所著写的《日本国志》与《日本杂事诗》,率先把西方国家的先进思想、日本明治维新的经验,介绍给中国。日本历史学家称他为“最有风度、最有教养的外交家”,他的著作《日本国志》,被称为一部“明治维新史”。

著名学者葛兆光先生说:黄遵宪是历史标志性人物。的确如此,文学或诗界革命家、外交家、政治家、思想家、历史学家等等,每一种身份,都是他留在历史上的点。令人钦佩的是,作为革命先行者的黄遵宪,终其一生,作诗不辍,且其诗亮点颇多,最为人称道的是他主张“我手写我口”的诗作本质,超出前人说的“歌诗合为时而作”的说法,与“诗言志”说互相发明。有论者称黄遵宪为“海内能以诗开新世者”,也有论者称其为“一代诗宗”。

不妨处南海弄明月珠

1899年,洗却铅尘的黄遵宪回到故乡嘉应(今广东梅州)故里,在此度过了隐退后的余生。“人境庐”是他的斋名,取自东晋诗人陶渊明(约365年—427年)的一句诗:结庐在人境,而无车马喧。

在“人境庐”隐居期间,他谢绝了到政府供职的所有邀请。其间,他多次收到李鸿章的请求信,并拜访过一次李鸿章。在交换了对铁路和矿务的意见后,他谢绝了李鸿章的邀请,又回到故里。重回故里的黄遵宪集中精力办教育。他根据多年的海外经历,提出普及教育,选用东西方教材读本,补入中国地理、中国史事,他认为教育“乃救中国之不二法门”。1903年,他创设“嘉应兴学会议所”,1904年,他又创办了嘉应地区首间、也是我国最早的师范学校之一──东山初级师范学堂。

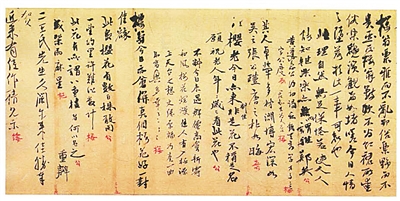

1902年春,黄遵宪与梁启超取得了联系,两人一直通过书信探讨中国的未来。

其时,我们也许可以从他为“人境庐”撰写的三副对联里读出他的一些思绪。第一联:“药是当归,花宜旋覆;虫还无恙,鸟莫奈何。”此联叠用药名、花名、虫名、鸟名,串组而成,语义双关,意味悠远。第二联:“万象函归方丈室;四围环列自家山。”此联着重描述黄遵宪读书写作的生活,静住小屋,远眺群山,别有意味。此时黄遵宪正退居南海,虽然身体无恙,但他时刻感受到时局艰难,欲说难说。而“万象函归方丈室”,某种意义上,可以显见黄遵宪的胸中丘壑。

黄遵宪似乎喜欢以对联抒发胸臆,比如写小船的对联:“尚欲乘长风破万里浪;不妨处南海弄明月珠。”此联堪称对联精品,上联以名句表达壮心未已,下联则以恬然之态表达了静待时机的心意。

1904年春,黄遵宪患上肺病,呼吸困难。是年冬,卧床不起,他知道这病无法治愈。临终前,他做了一个关于梁启超遭暗杀的噩梦。他还作了一首记述梁启超的诗。在该诗的第二段,黄遵宪略述了一生所经历的重大事件,他希望能活到中国宣告立宪的那一天。他把推动立宪的希望寄托在梁启超身上。

1905年3月28日,黄遵宪病故,享年57岁。

黄遵宪逝世后,梁启超所作《嘉应黄先生墓志铭》给予他很高的评价:“明于识,练于事,忠于国……先生之诗,阴开阳阖,千变万化,不可端倪,于古诗人中,独具境界”。