美国加州当地时间7月22日凌晨二时许,中国台湾著名诗人纪弦于家中去世,享年101岁。作为开启台湾现代诗运动的代表人物,他的离去,也标志着一个时代的结束。诗人流沙河在《台湾诗人十二家》中,曾用十二种动物,对应喻指十二家诗人,其中他将纪弦比作“独步的狼”。海南文化历史研究会会长王春煜教授,曾经与纪弦先生有过一面之缘与笔墨交情,在他的记忆中,纪先生是一位和蔼可亲、才华超凡的诗人,也是一位重情义的友人。

听到纪弦先生去世的消息,心里翻腾着对他的记忆。

我对纪弦先生虽然仰慕已久,但第一次见面,是16年前。1997年秋日,在旧金山召开的一次移民小说座谈会上。老诗人纪弦身材修长,背微驼,戴一顶白色宽边的牛仔帽,着一件白色的外套,两撇短鬓如霜,一副黑框眼镜的后面闪着睿智的目光,翩然的风度,刚豪之气似不减当年。会场里,我紧握住他的手,十分高兴地说“我来自海南岛,是您的忠实读者,我们应该早就认识了。”他向我点头微笑,无语。在会上,我得知纪弦一向关心旧金山华人移民的创作活动,每会必到,深得青年作家和文学爱好者的敬重和爱戴。他今天在座谈会上的精彩发言,给了大家很多的启示。

座谈会结束后,我邀纪弦先生在附近的万寿宫茶叙。在与他的交谈中得知,纪弦于1974年2月自台湾成功高中退休,1976年12月离台来美,曾在加州暂住,于次年才迁来旧金山市,住进女儿、女婿买下来的新居(老人公寓)。晚年移居美国,对老诗人来说,“黄金般的昔日已不再,而神话般的往事已如烟。”不过,他告诉我,他和老伴住在这里,生活安定,与世无争,自得其乐,儿女都很孝顺,经常写点诗和散文寄回台湾发表。说到这里,他呷了一口茶,又以幽默的口吻道:“世上唯有写诗这一行业是没有退休制度,也不允许你停笔的。”我们相视而笑。

“因为我的活着,

就是为了写诗”

话题自然转到诗歌创作上来。

在台湾,纪弦被誉为现代诗的一面旗帜,诗坛上的常青树。他前后出版了诗集《摘星的少年》、《饮者诗抄》等;诗论《纪弦论诗》等和散文集《终南山下》等近二十部,奠定了他在文坛的声名。

“文章憎远游”———诗人离开了故国,他的创作力是否就会减弱甚至消失呢?

纪弦的回答是否定的。他从16岁开始写诗,即便到了耄耋之年,其生命力与创作力依然十分旺盛。他认为,一个诗人,总是凭了他的作品而存在的。他曾写道:“我的活着并活下去,就是为了写诗。如果我的诗写得不好,写不下去,写不出来,我随时都可以自杀。诗是我的宗教。诗是我的事业。诗是我的一切。”

创作源于生活。纪弦把他的诗创作分为三个大时期:大陆时期(止于1948年)、台湾时期(1949-1976年)和美西时期(始自1977年)。他说,每一时期生活环境不同,感受不同,当然作品内容就不一样了。不过,他的诗风新锐、特异、有个性和富变化,是一以贯之,到老不变的。

纪弦移居美国,可贵的是,始终坚持创作,永远保持心灵的开放,去接受新的事物,新的思想和新的人生。他把来美后所见所闻所思所感,合化为《晚景》、《半岛之歌》两本诗集。前者含1974至1976三年间的作品,计52首。他说:“我这部新书其所以名之为《晚景》,顾名思议,象征着我人生的晚景,有晚霞一抹装点着,还算是不太寂寞的。”《半岛之歌》,则含1977至1984年八年间的作品,计28首。纪弦的这两本诗集,我在旅居美国的日子里,曾有缘寓目,其中《茫茫之歌》、《在异邦的大街上走着》、《唐人街散步》、《顽童与老人》等篇什,的确别具一翻情韵,令人吟味不尽。我告诉老诗人,我尤其喜欢如《顽童与老人》这类描画美国社会的微雨波浪的作品,他表示今后要继续这样写下去,将尽可能地采取“写实的”表现手法,来处理这种叙事的题材。

“您一生写下似乎比树叶还多的诗篇,在创作上有什么秘诀吗?”我以一种试探的口气问道。

老诗人笑而不答。他说,他的方法就是极为细密的甚至是痛苦的一再修改。他在生活中有所感受,就坐在写字台前,下笔很快,诗思泉涌,很快就完成初稿。不过,此后要经过多次的修改,不惜削、删、减、缩,甚至推倒重写。他举例说,《我从小就想飞》一诗是他在整个五月里沉思苦吟结果所获得的唯一的一个作品。我想,老诗人的这番话,不正是他成功的秘诀吗?

信传情字如人

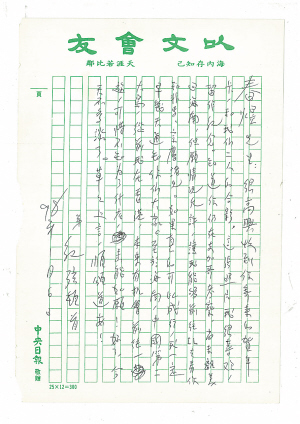

辞别老诗人,我回到芝加哥女儿的家,打算在这里多住一些日子。在此期间,常和诗人非马、许达然和宗鹰等友人往来,交流读书和写作心得,也不时致函问候纪弦先生。至今我保存着他的两封信的手迹:

1998年1月6日,纪弦先生给我的第一封信,云:

春煜先生:

很高兴收到你寄来的贺年卡,和我们人人的合影,这张照片我很喜欢,留作纪念。知道你仍在支(芝)加哥考察,尚未离美回海南,但愿情况允许,让我前往IL去看你和非马、宗鹰诸兄。如果真的可以成行,我一定早几天通知你们大家。至于海南,中国第二大岛,从前我在香港,本来有机会前往一游,可惜不知为了什么,未能如愿!好了,今天不多谈了。草草上言,顺祝道安!

弟纪弦顿首

98年1月6日

2000年,纪弦先生给我的第二封信,云:

春煜先生:

谢谢你寄给我一份美丽的贺年卡。我是一向不寄圣卡之类的,我只在信中向朋友问好。

听说你可能在二OO一年秋回国,我想同你见面的机会是有的。因为我的学生们年年举行的同学会,今年已决定在芝加哥举行,暂定五月,到时候,我跟着他们前往,岂不是大大地有机会和你、非马、宗鹰诸君子见面畅谈一番了么?哈哈!等着我下次的信吧!

我们健康良好,能喝能写。草草上言,顺颂道安!

弟纪弦(私章)顿首

2000年12月28日

又及:我手头已无多余的邮票,今天不能另函非马他们了。请你打个电话给他们,说我会来。

纪弦毕竟是性情中人。前封信表露了诗人对友情的无比珍惜,并对平生未来向往中的中国第二大岛———海南岛一游,表示极大的遗憾。倘若他当年梦想成真,该会给海南岛留下多少瑰丽的诗篇啊!

捧后一封信,像捧一团火,透过字里行间,我们似乎听到老诗人心脏扑扑跳动的声音。他是何等焦急地期盼飞来和友人一晤啊!而在芝加哥的我、非马和宗鹰诸位,又何尝不想尽早和他聚首呢!遗憾的是,老诗人由于健康的原因,家人遵医嘱不让他乘坐飞机,彼此的愿望终成泡影。

在失望之余,我反复读老诗人的信,信如其人,他的手迹高雅周到,放浪而不失分寸。这样的人和字,确是很深情的,只能跟他有缘的人对坐窗前谈心。我把这两封质朴、真情的信保存起来,时时温习,从信中感受到温暖、鼓舞,唤起对友情的珍重。

一位多么和蔼可亲、才华超凡的诗人,而今却是天人相隔,已离我们远去了,想起来未免令人感伤涕零。曾有一位作家写道:“有的人天天与你碰面,却如同陌路;有的人仅是一次邂逅,却是终生不忘。”是的,纪弦先生就是属于后一种人!