|

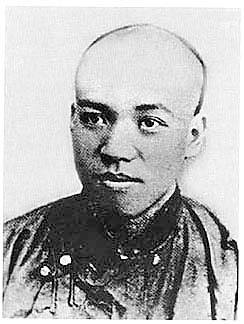

| 谭嗣同,戊戌变法失败后慷慨赴难。 |

|

|

| 康有为,戊戌变法的灵魂人物。 |

|

|

| 梁启超,变法失败后避走日本。 |

|

|

| 当时的慈禧太后,乃是清廷最高权力的拥有者,卧榻之侧岂容他人染指。 |

|

———戊戌变法失败的深层原因

文\海南日报记者 伍立杨

纪念戊戌变法一百一十周年

在纪念戊戌变法110周年之际,海南日报记者透过当年戊戌变法改良派阵营中几位人物的性格特点、行为方式及时局的分析,从一个独特的视角,反观戊戌变法失败的深层原因。

谭嗣同慷慨赴难那年,他才34岁!短命的戊戌变法在慈禧太后的政变声中流产,谭嗣同嘱梁启超东渡日本避难,自己则选择慷慨赴义;他说:“不有行者,无以图将来;不有死者,无以召后起。”

谭嗣同的人格理念

虽然同属于改良派的阵营,但谭嗣同和康有为的性格及行为方式还是大有区别的。

戊戌变法的失败,与改良派失策有关,康梁作为光绪皇帝事实上的幕僚,想当教主,而性格一根筋,操作更是笨伯,一意孤行,那就有好看的了。变法期间被光绪帝倚为股肱之臣和智囊核心的康有为,成为变法运动实际上的最高领导人,作为戊戌变法的灵魂人物和不可替代者,康有为的一言一行,对戊戌变法都有关乎成败的影响。

他早先反对、或者瞧不起辛亥志士的铁血手段,所以在变法危机关头,首先想到的是袁世凯,“乃属谭复生入袁世凯所寓,说袁勤王,率死士数百挟上登午门而杀荣禄,除旧党”。(《康南海自编年谱》)殊不知袁世凯是个势利小人,比他更鬼,光绪皇帝在得到康有为的暗示之后,嘱托袁世凯:朝廷一旦有“意外之变”,他就即刻带兵进京。

甚至到了辛亥革命爆发之际,他给黄兴写信,还建议采取虚君共和制,以孔子的后裔假以皇冠,为一种荣誉及象征,实际政柄则操之责任内阁。

谭嗣同慷慨赴难那年,他才34岁!短命的戊戌变法在慈禧太后的政变声中流产,谭嗣同将自己的文牍交付梁启超,嘱其东渡日本避难,自己则选择慷慨赴义。他说:“不有行者,无以图将来;不有死者,无以召后起。”日本志士曾派人与之联络,表示当保护营救,他毅然回绝,并告来人说:“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”9月24日,谭嗣同在北京浏阳会馆被捕,四天后在菜市口殉难。

他的青少年时代,大半在甘肃度过。他的父亲谭继洵在甘任按察使、布政使,他即随父在府中读书。他也曾朝着西北的更西方向驰驱,远走大漠边塞,也曾和仆从一道,张弓纵鹰,与边民同在凛冽朔风中疾驰竞猎,他曾率仆从数人骑马出塞,在冰天雪地中往复七昼夜,行程1600余里,返回后,髀股被马鞍磨至血肉淋漓。

他被捕后候刑期间所题诗“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根;我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”是何等气概。十余岁时,即对王夫之的思想大感兴趣,一方面是压抑了两百多年的民族主义思想的抬头,一方面经世济民的学问深植胸中,顺理成章地厌憎窒息人性的八股科举,曾在课本上写下“岂有此理”。后来他和北京的义侠大刀王五相交善,成为生死不渝的挚友,基础就是他的学养所致,尤其是其中民主性精华和唯物色彩的思想影响最大。

先贤变法的心曲及价值

清廷翰林院编修徐致靖可以说是维新派和宫廷之间的桥梁。1897年,德国侵占胶州湾,他以外患日迫,亟思“变法图存”,促成他次年上疏光绪帝明定国是,他主张破除资格,向光绪帝推荐康有为、梁启超、谭嗣同、黄遵宪、张元济等人。建议光绪帝将这些维新志士置诸左右,以资顾问,筹措新政。认为“苟欲变法,必广求湛深实学、博通时务之人而用之,而后旧习可得而革,新模可得而成。”又请“废八股,改试策论,裁汰冗官,酌置散卿,宜练重兵,以备边患。”

1898年6月8日,徐致靖上书《请明定国是疏》(康有为代拟)请求光绪帝正式改变旧法,实施新政。上书后的第三天,光绪颁布《定国是诏》,表明变更体制的决心,这亦是百日维新的开始,之后光绪召见康有为,调任他为章京行走,作为变法的智囊。其后又用梁启超、谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第等人,协助维新。

新政内容主要涵盖教育、军事等多方面的政策和体制,但其最终目标,一言以蔽之,就是要推行君主立宪制。

说白了就是要看住统治者,将其权力作相当的限制。正如美国一个行政首脑曾经说过的:“人类千万年的历史,最为珍贵的不是令人炫目的科技,不是浩瀚的大师们的经典著作,不是政客们天花乱坠的演讲,而是实现了对统治者的驯服,实现了把他们关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们,把他们关起来,才不会害人。我现在就是站在笼子里跟诸位交流……”

时代的发展真是极为吊诡。日本明治维新时代,差不多正是中国的洋务运动时代,明治维新所启动的政治、经济、军事、文化的改革,是在考察欧美资本主义国家制度而参照进行的;而洋务运动仅仅“师夷长技以自强”,重在改良生产技术,两者进行的后果相差悬殊很大。

到了甲午战争,日本大胜,所依托的底气,就是来自于明治维新的全面改革;洋务运动未能根本改变中国的落后。于是出现了要求从更基本层面,包括政治体制上,进行变法维新的声音。

这是戊戌变法的心理背景,但即使顺利启动改革,也比日本晚了三十年。何况,它又只是一场悲凉的失败的改革。康有为向光绪皇帝赠送康有为自己的著作《日本变政考》以及《泰西新史要览》的译本和其他各国改革书籍,这令光绪倾向以明治维新为改革的蓝本。

并非中国无人,并非中国知识界的智慧不及日本。郑观应等一批人,启动了当时社会的第一波的启蒙运动。

启动的储备期,尚在日本明治维新之前。他们以精准的观察,猛烈如飓风的文字提出时代的警告。由于他们的警觉,才迫使清政府着手触及一些改革措施。办洋务,将现代工业带进改革。

变法虽然失败,但历史是没有回头路可走的。在戊戌变法前几年刊行的郑观应所著《盛世危言》书中纵论学校、考试、藏书、公举、邮政、农功、铁路、保险、边防、练兵……卓见迭出,系统有致,洵为同盟会大举、党人报刊大量出现之前,最为恢弘峭拔、言之有味言之有物的著作。所反复推扬的,却是“君主权偏于上,民主权偏于下,凡事上下院议定,君谓如实内即签名准行,君谓否,则发下再议,其立法之善,思虑之密,无逾于此……”,他最看重的是“此制既立,实合亿万人为一心矣”。包括当时日本羽翼渐丰,国力渐强,郑先生即直截点明其“步趋西国”的制度的决定性,及宪政文化的普适性。超越同侪之处在于,强调立宪为首要的议会政治;以此为背景,传媒、商业、文化……方有真正依托,故张之洞读毕《盛世危言》由衷叹曰:“论时务之书虽多,究不及此书之统筹全局择精语详”。这样的思潮已深植知识界的心胸。

改良与革命的辩证

一般舆论认为,戊戌年要求变法、要求改良,还是保皇主义者,还是要把爱新觉罗的大清朝保下去。这个要分两步看。

从变法的内容上看,就只是保江山的壳子,而内在的实质都要改变。谭嗣同的保皇是要保改革派的年轻皇帝,却不保皇朝那种至高无上的体制,在某种意义上,他和同盟会的诉求有重合之处,只是到达的路径大异。谭嗣同求仁得仁,康梁却溜之大吉。也不是说他们的逃逸就不对,实在是没有引颈受戮的义务。再说变法虽然失败,但也不能毕其功于一役,留得青山在,异日尚可卷土重来。但谭嗣同是自己的选择,意在以一己的颈血唤醒麻木不仁的老中国儿女。

谭嗣同太高贵了,他的选择,老大专制一盘散沙的中国底层社会承受不起,他们更领情的是洪秀全式的唤起。

从清廷的皇族一边来看,假使他们有较高的智慧理念,以原有行政资源掌控改良,则其江山的框架保持下来,是没有问题的。这样的改良既承接历史,也指向清晰的未来,就时局而言,也能保持稳定,是当时可见的成本最低的改革。

一般来说,无论是太祖努尔哈赤,还是圣祖玄烨(康熙),或者高宗弘历(乾隆),当他们的在天之灵得知大清帝国随时代变化而延续,只是改掉了“祖制”中的一些内容,他们能不欣然接受么?但是他们的传人没有这样的智慧,慈禧太后诸人对照变法者的行为、变法的条款,倏然心惊,还是觉得“维护祖制”才是根本,这个根本高于一切,于是怒从心头起,骤然翻脸,菜市口杀戒大开,而所有柔性改良的路子都堵死了。这也导致了清朝廷的种种倒行逆施成为全世界最大的烂尾工程,愚蛮的守旧派要把烂尾工程进行到底。一切和平解决的大门予以关闭,专制政权终于在辛亥革命的怒火之中走向最后全面的崩溃。

所以后来有人替清廷感慨,说是“早知辛亥武昌事,不如饶了谭嗣同”,这当然没有什么后悔药可售的了。到了宣统的末年,他们即使捉住了汪兆铭,那个直接埋炸弹向摄政王索命的人,也在无形的巨大压力下保其性命,不敢再次上演菜市口的血案了,然而,这个时候,也只能道一声呜呼晚矣!他们也并不是非要吃了罚酒才舒服,而是蛮横愚蠢,不具有起落裕如的大智慧。

谭嗣同的代表著作《仁学》,可谓维新派的第一部哲学著作,他以为社会变化的根源在于事物的“好恶攻取”、“异同生克”。“仁”的精神实质是“通”,“仁———通———平等”乃是万物发展的规律。什么是发展规律的阻碍呢?就是君主专制所造成的“惨祸烈毒”和三纲五常对人性的摧残压抑。专制纲常礼义无非是独夫民贼用作统治的工具,特别是君臣一伦,更是“黑暗否塞、无复人理”。所以到了变法的最后的紧急关头,谭嗣同夜访袁世凯,要袁带兵入京,除掉顽固派。袁世凯假惺惺施以缓兵之计,转身赶回天津,向荣禄告密,随后慈禧连发谕旨,捉拿维新派。谭嗣同听到政变消息后,泰山崩于前而色不变,他还多方活动,筹谋营救光绪帝。但措置不及实施,计划均告落空。在这种情况下,他决心以死来殉变法事业,用自己的牺牲向专制顽固势力作最后反抗。

关于改良、立宪派与革命派的辩证关系,孙中山先生在1904年和海外华侨谈话中有精确的总结,他论证中国人民禀有民权自由之性质,进而说,“推彼(改良派)之意,必当先经君主立宪,而后可成立宪民主,乃合进化之次序也;而不知天下之事,其为破天荒者则然耳,若世间已有其事,且行之已收大效者,则我可取法而为后来居上也。”(《孙中山年谱长编》305页)

事实上,在变法失败一个多月后,日本志士极力促成改良派走上革命道路,与中山先生合作,康有为却避而不见。中山先生对之兴趣不是很大,但对其亡命海外的处境深表同情,总想给予帮助。当时亡命海外的维新志士,也是谭嗣同的挚友毕永年等人,则慨然与康有为绝交,转而拜谒中山先生,加入兴中会。

孙中山与康有为,政见迥异。康氏始终持保皇观点,与同盟会主张格格不入。梁启超有所不同,变法失败后他避走日本,在与孙中山等同盟会党人往还、论辩中,思想逐渐发生变化,至张勋复辟,他与康有为就在政治上分道扬镳了。晚年他向他的学生谈起谭嗣同,陷入深切的怀念之中,承认就已发生的西方史来看,革命没有不流血的。而谭嗣同的授首,乃是中国革命的流血另一种开始。

|