|

| 受访专家简介

石钟扬,安徽宿松人,1976年7月毕业于安徽大学中文系且留校任教。1982年到1983年游学于南开大学中文系朱一玄先生门下。1994年获安徽省政府所授“有突出贡献的中青年专家”称号,现任南京财经大学新闻学系、安庆师范学院中文系教授。主要著作有《戴名世论稿》《性格的命运:中国古典小说审美论》《文人陈独秀:启蒙的智慧》等。 |

|

|

| 陈独秀 |

|

|

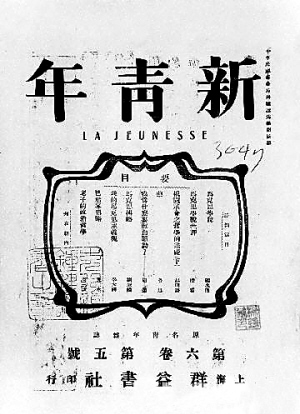

| 陈独秀创办《新青年》杂志 |

|

文\海南日报记者 蔡葩

今年恰逢五四运动先驱陈独秀先生诞辰130周年。作为陈独秀先生的同乡和专门研究陈独秀的学者,石钟扬随身携带着他的著作《文人陈独秀:启蒙的智慧》。石教授说,作为中国近代史上的风云人物,陈独秀一身担当着种种令人刮目相看的角色,但他首先是文化领袖,其次才是政治领袖。前者致力于启蒙,后者致力于救亡。

“对于陈独秀,我认为他首先是文化领袖,其次才是政治领袖。就文化而言,他呼唤的科学与民主具有永恒的魅力;就政治而言,他则是个悲剧的角色。”5月4日,在海口参加“五四运动与陈独秀学术研讨会”的南京财经大学教授、江苏省陈独秀研究会副会长石钟扬接受海南周刊独家专访时道出了他与众人不同的声音。

启蒙救亡两副重担一肩挑

海南周刊:李泽厚先生曾就五四前后中国社会的历史变迁,有过“启蒙与救亡的双重变奏”的高论,认为中国于五四之后“救亡压倒启蒙”。言下之意,今日之中国应补上启蒙这一课。此论曾引起过强烈的争论。您作为这一问题的研究专家,如何看待启蒙与救亡的关系?具体到陈独秀先生,情形是怎样的?

石钟扬:李泽厚先生曾指出,陈独秀在五四时代是“个性解放与政治批判携手同行,相互促进,揭开了中国现代史的新页”。我想补充的是,陈独秀犹如“挑山赶日”的二郎神一样,奔走在中国近代历史的进程中,他从来就是两副重担一肩挑,其间虽有换肩之时(轻重缓急的转换),却从无息肩之日,直至生命的终结。

就一定的历史阶段而言,救亡(政治革命),有着启蒙(思想)革命无可比拟的轰动效应,因而人们对陈独秀的建党有“开天辟地”之誉;然而就一个社会的长久发展而言,文化思想之启蒙,科学、民主的传播与实施,或许有着更为深远的意义与魅力。尽管如李泽厚所言:陈独秀作为政治领袖,在中国不可能成功,他远远缺乏与中国社会极其复杂的各个阶级、阶层打交道的丰富经验,也缺乏中国政治极其需要的灵活性极强的各式策略和权术,更缺乏具有人身依附特征的实力基础(如军队、干部)。正因为中国不是资本主义的近代社会,中国没有近代民主制度和民主观念,在实践上成功的中国政治领袖不是靠演说、靠文章、靠选票,而是靠实力、权谋、政治上的“得人心”、组织上“三教九流”和五湖四海。这位书生气颇重的教授是注定要失败的。

政治、文化两个陈独秀都不可偏废

海南周刊:根据我的阅读所得,陈独秀晚年回首往事,也不免感慨:“我的一生差不多是消耗在政治生涯中,至于我大部分政治生涯之失败,也并不足为虚荣的对象。”陈独秀研究对今日中国有何意义?

石钟扬:陈独秀还说:“我奔走社会运动,奔走革命运动,三十余年,竟未能给贪官污吏的政治以致命的打击,说起来实在惭愧而又忿怒。”虽说如此,我一直认为陈独秀是一个文人人格,然后才是一个政治人物,但从政治角度研究陈独秀仍十分必要且前景广阔。因为弄清了陈独秀政治上的功过是非,总结历史的经验教训,是推动中国现代化进程必不可少的精神财富。只是陈独秀的文人风采、文人本色,对其性格、命运影响极大;而长期以来其文人风采被其政治身份所掩盖,不为学界所关注。因而从文化角度来研究陈独秀,则尤其必要。

不研究陈独秀而写中国近代史是片面的,不研究文人陈独秀而认识陈独秀是残缺的。要还其历史的本来面目,政治的、文化的两个陈独秀都不可偏废。

“终身的反对派”

海南周刊:陈独秀晚年借胡适之口给自己定位为“终身的反对派”。以往的理解,多着眼于政治,说陈独秀接二连三地做了使不少人吓破了胆的康党、乱党、共产党、托派,乃至托派的反对派……这也符合历史事实。然而陈独秀自己似乎更多的是着眼于不同党派背后的文化内涵。

石钟扬:是的。作为文人的陈独秀,堪称博学鸿儒,多才多艺。著名史学家王森然曾说:陈独秀先生无书不读,又精通法文、日文。故其学,术无不精;其文,理无不透;雄辩滔滔,长于言才。无论任何问题,研究之,均能深入;解决之,计划周详;苟能专门致力于理论与学术,当代名家,实无其匹……诚为一代之骄子,当世之怪杰也。

王森然1934年这样勾画陈独秀的学者形象时,陈独秀正在南京狱中,“近年来刻苦读书”云云,是陈独秀变监狱为研究室的情景。透过王森然的礼赞,人们不难发现陈独秀的学术魅力不在将学术政治化,而在将政治学术化;不在狂飙式的激进,而在十万青山一峰独秀般的孤独。将学术政治化,是近代以降中国的流行色调;将政治学术化,宛如朱光潜所云“人生的艺术化”,在中国是一种理想的色彩。

海南周刊:其实,陈独秀并不是一个天生的“反对派”,关于这一点,他有过一个非常有名的回应说:……“实是如此,然非弟故意如此,乃事实迫我不得不如此也。譬喻吃肉,只要味道好,不问其售自何家。倘若味道不好,因其为陆稿荐出品而嗜之,是迷信也;倘若味道好,因其为陆稿荐出品弃之,而此亦成见也。”

石钟扬:这里披露的是陈独秀“探讨真理之总态度”。略事分解,有几点值得注意。

其一,迷信与成见,两不取之。这里涉及如何看待“主义”,尤其是马克思主义的问题。“圈子”外的人易以“成见”而鄙弃之,“圈子”内的人却又易以“迷信”而崇拜之。两者都会导致对“主义”的误解或曲解,都不利于对真理的科学追寻。陈独秀则“两不取之”,既无成见,也不迷信,以求把握科学之武器。

其二,陈独秀所谓科学之武器,既不以任何“主义”来判断是非,也不以成败来论英雄,只看论证对象是否经得起“事变之试验及时间之淘汰”。实践是检验真理的惟一标准。但这实践,既可以是风平浪静的日常生活,更当是大浪淘沙式的“事变”;既可以是一时一刻的光景,更当是有一定流程的历史一过程;既可以是少数精英制造的故事,更当是广大民众亲历其间的历史本身。

其三,既如上述强调实践的观点,更着眼理论与时俱进的发展观。以实践为师,以历史为师,不断审视着历史与现实中的权威理论,“见得孔教道理有不对处,便反对孔教;见得第三国际道理有不对处,便反对它;对第四国际,第五国际,第……国际亦然。”从而成了“终身的反对派”。可见陈独秀并非好作或故作惊人之论,乃实事不断追迫着这个敏感的灵魂,而使之不得不成了“终身的反对派”。

一个不断“革”自己的“命”的人

海南周刊:作为“终身的反对派”,陈独秀不仅勇敢地分析、批评迎面而来的文化潮流,更无情地解剖着自己所信奉的文化包括主义。在不断地向主流文化挑战的同时,不断地向自我挑战;在不断地否定主流文化的同时,不断地否定自己。可以说,他是一个不断“革”自己的“命”的人。

石钟扬:的确如此。陈独秀青年时代,在“去到考场放个屁,也替祖宗争口气”的世风,再加祖父的毒打与慈母的眼泪的合力的牵扯下,也曾在科举道上挣扎了一番。虽有17岁考中第一名秀才的光荣历史,却未待1905年清廷废除科举,他l897年乡试受到那丑恶百出的“抡才大典”的刺激,毅然由“选学妖孽”转变成了坚定的“康党”。想当初,这年轻的“康党”是何等的兴奋。他说:“吾辈少时读八股,讲旧学,每疾视士大夫习欧文谈新学者,以为皆洋奴,名教所不容也;前读康先生及其徒梁任公之文章,始恍然于域外之政教学术,粲然可观,茅塞顿开,觉昨非今是。吾辈今日得稍有世界知识,其源泉乃康、梁二先生之赐。”须知“戊戌庚子之际,社会之视康党为异端,为匪徒”,而陈独秀竞愤不能平,恒于广座为康先生辩护,乡里瞀儒,以此指吾辈为康党,为孔教罪人,侧目而远之”。

然而,曾几何时当年引领时代潮流的康有为,成了孔教会的首领,复辟党的帮闲。陈独秀于痛心疾首之余,写了一系列的批孔批康之檄文,一方面惊讶“不图当日所谓离经叛道之名教罪人康有为,今亦变而与夫未开化时代之人物之思想同一臭味”,一方面从理论与实践上分析“孔教与帝制,有不可离散之姻缘”,击中其尊孔即为复辟的要害。并利用《新青年》为阵地,在思想界掀起了一场反孔高潮。在这有似大义灭亲的壮举中,表现的自然是陈独秀文化追求过程中“吾爱吾师,吾更爱真理”的执著。

陈独秀这种文化追求的执著精神,更融入了他与第三共产国际、第四共产国际的恩恩怨怨。陈独秀晚年以“譬喻吃肉,只要味道好,不问其售自何家”这极其简明的常识,重新审视了曾与之生死相依的第三共产国际、第四共产国际,而终大彻大悟地宣告:

我只注重我自己独立的思想,不迁就任何人的意见,我在此所发表的言论,已向人广泛声明过,只是我一个人的意见,不代表任何人,我已不隶属任何党派,不受任何人的命令指使,自作主张自负责任,将来谁是朋友,现在完全不知道。我绝对不怕孤立。

这是在我研究陈独秀过程中最让我心生景仰和钦佩之处。先觉者总是超前的,超前者总是孤独的,孤独者总是忧郁的;在忧郁中选择,在孤独中奋然前行……

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。陈独秀的文化追寻大致经历了早期的呐喊,中途的彷徨与晚年“回归五四”的三部曲,其主旋律则始终是民主与科学。

|