2016年7月5日,伊朗导演阿巴斯·基亚罗斯塔米在法国因癌症去世,享年76岁。

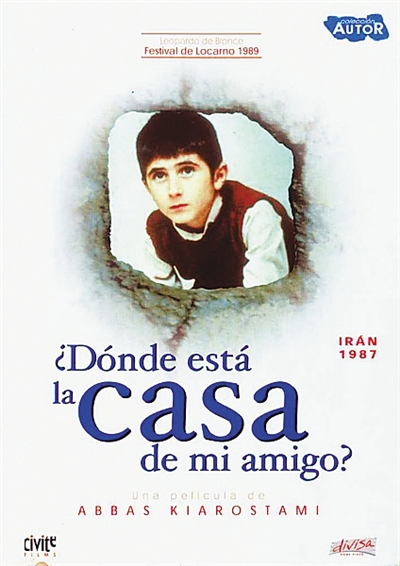

阿巴斯导演的作品有《何处是我朋友的家》《生生不息》《橄榄树下的情人》《樱桃的滋味》等。这份清单可以写得很长,其中最为知名的片子,便是1987年获得德黑兰电影节最佳导演奖的《何处是我朋友的家》和1997年获得戛纳电影节最佳影片金棕榈奖的《樱桃的滋味》。《何处是我朋友的家》让阿巴斯在世界电影界崭露头角,《樱桃的滋味》则为他带来享誉终生的至高荣誉。毫无疑问,阿巴斯足以跻身世界当代电影大师的殿堂。无论是让·吕克·戈达尔不太负责任的“电影始于格里菲斯,止于基亚罗斯塔米”的论断,还是黑泽明以为的“雷伊去世后亚洲电影的空白,被阿巴斯填补”,都能够对此做出注释。

阿巴斯的电影没有走进过中国的电影院。即将与中国合作的《杭州之恋》,也因为他的去世而夭折。但中国观众对他和他的电影并不陌生。阿巴斯去世之后,中国电影圈一样为他感到悲痛,中国的媒体一样发文哀悼这位伊朗的电影巨擘。

不光是电影人士和媒体,阿巴斯在中国广大文艺青年中也有着空前的号召力和影响力。他的电影,不仅提供了一个可供研读和讨论的具体作品,更是为文艺青年提供了一个可以引发广泛身份认同的文艺范本。通过这样一个范本,文艺青年可以较为轻松地认清他们所执守的“文艺”究竟具有哪些文本面貌和美学风格。

沉闷

沉闷是阿巴斯电影给人的第一印象。他自己坦言:“我喜欢让观众睡着的电影。”

大师的沉闷当然不是无聊,各大国际影展的评审的眼光还没有差到拿着无聊当有趣的层次。只是观众看惯了商业院线流畅华丽的好莱坞电影之后,很难沉心静气地坐下来观看戏剧的紧张感并不强烈、剧本张力含蓄的电影,更何况影片来自一个相对来说比较封闭和陌生的中东国家。

其实,大师的电影怎么会让人睡着呢?阿巴斯的电影沉闷,却看起来一点也不困。《何处是我朋友的家》讲述一个拿错了作业本的小男孩执意要把作业本送还同学的故事。没有别的故事线索,有且只有这一条叙事脉络。如果不是影片开头笃定地出现了穆罕默德同学,小男孩阿默德不断收到罗生门一样的线索,简直在寻找一个戈多一样的人物。导演把摄像机安安静静地放置在教室的后面、庭院的中间、面对旷野的路边、街巷的角落,一任这个漂亮的眼眸中略带焦虑的小男孩阿默德在其间奔跑穿梭。

阿巴斯不仅有足够的耐心,分别拿出十几分钟拍摄老师收作业和小男孩央求妈妈出门还作业的段落,更是有精力发掘和摄取生活中的细节,以此来丰富和调剂故事线单调带来的乏味。这些敏锐的细节,一方面如临生活,增加了电影的现实性,另一方面也赋予电影散文化和诗性的气质。导演并不急于告诉观众一切是怎么结束的,而是饶有兴致地把一切是怎么展开的娓娓道来。

其实,奔跑是动作性多么完足的电影符号,可以轻而易举地带动电影的节奏,在好莱坞导演,或者别的导演的手里,这都可能形成快速、凌厉的风格,比如《罗拉快跑》。但是,阿巴斯不这么做,他不用镜头追逐主角的步履,只是把摄像机摆在那里,让小男孩在镜头里自然跑远。动作性和刻意感顿时被削减了,奔跑的影片立即安静了下来。

阿巴斯的沉闷,是放弃紧张、绚烂和感官冲击,追求和打磨着沉着、从容、和缓、平静的格调。这个格调是要把人定在椅子上沉静下来,透过视觉碰触内心。

没有尽头的路

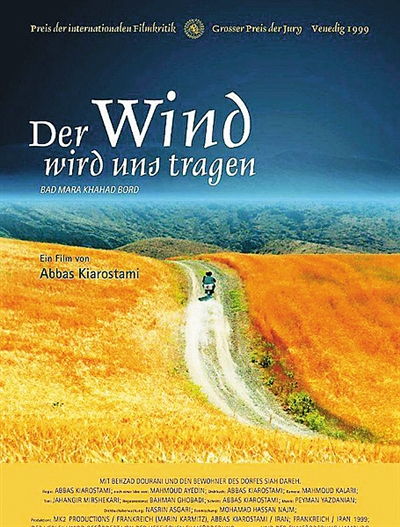

阿巴斯的电影里似乎总有一条没有尽头的路。《何处是我朋友的家》中曲折的山坡和街巷、《生生不息》中地震之后堵满车的道路、《橄榄树下的情人》蜿蜒的土路、《随风而逝》中原野田间的道路,《樱桃的滋味》中那条求死或向生的路。

道路是什么?是距离,是过程,是寻找,是方向,是舞台,是场景,是主角,是生命。阿巴斯在道路上建立人与世界、与他人的关联,就像《樱桃的滋味》里面的巴蒂先生,他的悍马车逡巡在山路上,寻找着生命的意义。

这部为阿巴斯带来世界性声誉的电影,结构甚至比《何处是我朋友的家》还要简单。中年富足的男人巴蒂,困惑于生命,决定自杀。他往返于事先选好的樱桃树下的自杀地点和城镇之间,要寻找一位能够帮他掩埋的人。这条路始于何方,导演并没有告知,但是终点已经设定在了樱桃树下。巴蒂先生为何自杀、他的生活困扰等等,这些影片一概不提,只是展现这个中年男人此时此地的所思所想。直到最后,夜色来临,繁星点点,巴蒂先生躺在樱桃树下,恬然地观望星空,似乎对生活有所收获。构建影片的线索,仅仅是一次没能成功的雇佣。

阿巴斯更像是一位公路片导演,不同之处在于,他的“在路上”不是在张扬青春的自由,没有丝毫的不羁和迷茫,而是在生活中经过,在灾难中经过,在生命中经过。这不是年少无知的《后会无期》,而是中年式的行走和路径。因而,他的公路电影更多了些散文化的深沉的抒情气质,细腻而并不曲折。

阿巴斯的套路

东方电影与西方电影,尤其是好莱坞商业电影的明显区别,在于东方情感先天的含蓄隽永。在小津、雷伊、阿巴斯、费穆这些东方电影的代表性人物身上都可以明显地看到这一点。地域不同、信仰各异、手法迥然,但是他们的情感表达是相通的。

和世界大多数的热闹与众不同的沉闷,细腻而并不曲折的抒情,这些诉诸内心的文学性,能够高效率区分人群之间的精神层次。感官精彩的刺激是一次性的,而绵延素淡的美学却久有回甘。这些可以借之精细切分粗糙与精致、莽鲁与细腻的美学内涵,便是文艺的套路,也是初级文艺青年可以上手学习的范本。

然而这是文艺的套路,却不是阿巴斯的套路。文艺青年所爱的是自我的精神沉溺和格调趣味的自我人设,是轻芝士和小情歌。阿巴斯的气质和电影并非自我圈子上的建设和实现,而是更具责任感和使命感的。

伊朗电影之所以在世界电影大格局中始终占有重要的不可替代的一席之地,与阿巴斯和深受阿巴斯影响的伊朗电影人的共同努力密不可分。他对国家灾难和人的心灵的执着,对电影形式感的诗性和纪实性的追求,都体现着悲怀而远大的内心。一批一批伊朗电影人始终秉持着与阿巴斯相近的信念,在种种具体而严苛的电影管制规定之下,拍摄出一大批可以代表世界电影发展水平的电影。他们思考着个体的心灵在生存、国家、民族、文明等等对撞和冲突中间的状况。所以才会在中东这块外人看来完整和封闭的土壤上开出像《小鞋子》《过往》《一次别离》这样缤纷的花朵。

也许是没有看过任何一部好莱坞电影的缘故,阿巴斯电影远离好莱坞商业片的套路,但是他依然属于电影新浪潮运动在伊朗的展开,他依然与世界电影保持着广泛的联系。任何一位注定属于电影史和专业考试大纲范围的大师,都是这样继往开来的。其实,所谓的新浪潮,本质是对现实性的追求,把电影从过去的经验解放出来,推向现在的经验,并且在现在的经验中注入不同的活力。

阿巴斯的离世固然值得我们惋惜。然而江山才人的罔替,自是不可阻止的时间之流。或许,时间才是最伟大的导演,并且满怀诗情。

沉闷的阿巴斯走在无尽的道路上,沉闷是志于道的坚毅,无尽是艺术的无涯。