|

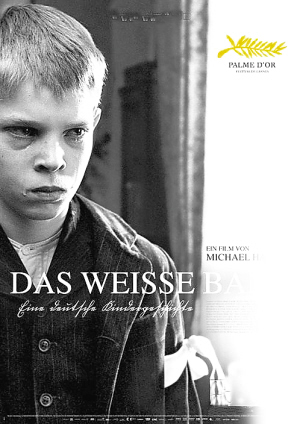

| 《白丝带》

导演: 迈克尔·哈内克

主演: 苏珊娜·罗莎 提奥·特雷博斯

类型: 悬疑 / 犯罪 / 剧情 |

|

|

|

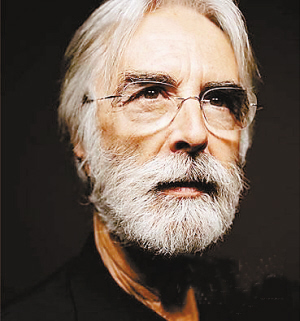

1942年生于德国慕尼黑,奥地利电影导演。2001年的《钢琴教师》为他拿下2001年戛纳影展的评审团大奖,2005年的《隐藏摄影机》再夺下2005年戛纳影展的最佳导演。2009年以《白丝带》在第62届戛纳国际电影节上获得金棕榈奖。 |

|

1

2

三年前,奥地利导演迈克尔·哈内克的电影作品《隐藏摄影机》在北京小范围公映。当电影直白地展示马吉当着乔治的面割破自己的喉管而死时,我坐在黑暗中一阵颤栗,同时听到了周围观众的尖叫,当时就有人退场。

哈内克说过,他相信电影的目的不是让你看完后舒舒服服地回家。他几乎在他的所有作品中都做到了这一点,今年获得戛纳电影节金棕榈奖的《白丝带》也不例外。

《白丝带》带我们进入一个关于宁静乡村和天真孩童的反乌托邦语境:这个看似单纯的封闭的德国北部村庄中充满各种“阴谋”、对抗、怨恨和离奇死亡;孩子们受到权威父亲从肉体到精神的严格规训,被扭曲的同时又在暗中发泄。

医生被绊倒、佃农老婆的意外之死、男爵儿子被拷打、卡里被虐待……哈内克最终没有告诉我们施暴者是谁,就像在《隐藏摄影机》中我们最终不知道究竟是谁在窥视乔治一家并寄给他们录像带。

哈内克所“痴迷”的暴力的显著特点是:匿名、琐碎、直白。这样的暴力之所以能让那些早就习惯了“暴力美学”的观众仍然感到不适,因为它扎根于日常生活的语境却又具有幽灵性质,因为它让人不得不觉得“可能就发生在我们身边或身上”,它甚至会破坏到我们对日常生活的直接感受(安全感)。

恐怖片、动作片等主流类型片往往把暴力放入虚构的善恶对抗框架中崇高化、美学化,使之变得可消费,也因而变得不真实。观众在“欣赏”美学化的暴力时,或者认同施暴者,或者虽然感到不适但同时能意识自己是安全的。无疑,当鲜血像番茄酱涂抹面包一样成为影像的廉价装饰时,谁都不会对这样的暴力认真了。

哈内克在电影中却把暴力和一切美学化的、吸引消费的要素分离,将日常生活中潜藏的(可能的)暴力用冷峻的、直白的影像展现出来,挑战观众的一般影像经验。更重要的是,哈内克的“真实”影像唤起我对暴力的独立思考。

2

和《隐藏摄影机》相比,哈内克在《白丝带》中对暴力的思考从一个家庭内外部转移到了一个更为复杂的村落社区(涉及不同阶层不同文化的多个家庭)。在这个社区中,匿名的暴力主要来自其内部的基本的紧张结构:佃农和地主之间的对抗是社会-政治的层面上的;而孩子和(家长)成人之间的紧张则是个体-精神的层面上的。

在哈内克看来,平整的社会并不存在,哪怕是在乡村也不存在和谐的田园诗。“社会被暴力所浸透”,也就是说,社会的稳定象征秩序总是建立在对局部的压抑之上(习惯了这种秩序的人是察觉不到这种压抑及其系统暴力性质的),而被压抑者也总是会以匿名的、扭曲的、暴力的方式回归。

暴力另一方面则来自专制父权的存在。在《白丝带》中,几乎所有家庭中的父亲都具有鲜明的专制暴力特征。“白丝带”所象征的正是父权的威严管束。而这种管束不顾及孩子们的真实天性,孩子们不得不扭曲自己痛苦地适应父权的要求。

受虐和施虐基本心理结构正在孩子们身上形成,于是我们看到:克拉拉杀死父亲的宠物鸟,一个孩子会因为嫉妒同伴的哨子而把他推入河中,马丁的自虐———考虑放弃自己的生命,以及男爵儿子和卡里被虐待完全是别的孩子所为这种可能性始终存在。

在《白丝带》中,父亲除了威严的一面,还存在着阴暗面:武断和虚伪(克拉拉和马丁的父亲),乱伦和通奸(安妮和鲁迪的父亲)、势利(伊娃的父亲)等等。这增加了孩子们怀疑父权的痛苦,也揭示了父权崩溃的潜在趋势。

3

《白丝带》中的故事发生在1913年-1914年第一次世界大战前夕。然而更值得注意的是,20年以后,当这些孩子成为成熟的公民的时候,正是纳粹上台将世界带入第二次世界大战的时候。

1929年—1932年的经济危机让德国人把选票投给了希特勒和纳粹。弗洛伊德的弟子、奥地利著名心理学家威尔海姆·赖希在1933年出版的《法西斯主义的群众心理学》指出,将这一奇怪现象归结为“群众的精神变态”或法西斯主义的意识形态欺骗是不够的。

赖希认为,“权威主义社会是借助权威主义家庭在群众的个体结构中再生产出来的。”“正是畏惧自由的权威主义性格结构,使希特勒的宣传获得了根基。”

根据赖希的理论,经济危机冲击了原本就趋于崩溃的传统“父权”家庭,而凝聚在克拉拉、马丁等孩子身上的权威主义性格总是在重新寻找强有力的父亲形象。希特勒的权威形象得以取代传统的“父权”使得大众重新获得“安全感”。

哈内克说,这部准备了十年的《白丝带》思考的是“所有类型的恐怖的心理条件”;而赖希认为,“法西斯主义”不是某些民族的特性,而是普通人的性格结构的有组织的政治表现,是权威主义机器文明中被压抑的人的基本感情态度。他们的视角有着根本的一致。

4

对暴力的敏感,影响着哈内克的影像风格。哈内克始终对平整、光滑、封闭的叙述也保持着警惕。

《白丝带》把观众扔在一个有限的视角(乡村音乐教师)中,因此只看到一些破碎的片断,完全无法满足观众通常“罪案-侦察-真相”的一般预期。观众不得不直接面对含混的“现实”:村里的暴力可能是反抗者的阴谋,可能只是意外,也可能是孩子们的发泄或恶作剧,是一个人所为也可能多个人所为。一切都需要观众自己做出判断。

在《隐藏摄影机》中,那个窥视着乔治一家的镜头就是一个奇特的“隐藏之物”:既在故事之内———影响着情节,又在故事之外———没人能发现它;在《趣味游戏》中,那个“起死回生”的倒退镜头,同样破坏了整个故事的叙事可靠性,但同时也引进了需要观众思考的可能性:整个故事可能只是主人公(中产阶级)对入侵者的恐惧的想象产物。

有学者认为哈内克的电影是“meta-film”(元电影),也就是,涉及对电影本身思考的电影(关于电影的电影)。毕生与影像打交道的哈内克显然很清楚那些迎合观众幻想、脉络完整、有力地掌控着“真相”的故事所具有的暴力和虚伪性质,他显然并不想成为那个影像叙事中的权威“父亲”,就像《白丝带》中的那些父亲。

而黑白影像则和这种开放性叙事构成了张力。黑白,不仅表达了哈内克对那个由电影和报纸记录的时代(20世纪初)的直观印象;黑白,更是所有权威意识形态的特征:它总是已经清晰地划定了允许/禁止、正确/错误、崇高/低下的界限,扭曲着事物显现的样子。

这一切很容易让人想起斯洛文尼亚学者齐泽克的警示:“这个世纪的灾难,不是我们屈从于超越的病态吸引的结果,而是我们试图避免面对它并强加‘真’‘善’的直接规则的努力的结果。”

文\本刊特约撰稿 章利新

·特别推介·

2009年戛纳电影节金棕榈奖影片———《白丝带》

|