|

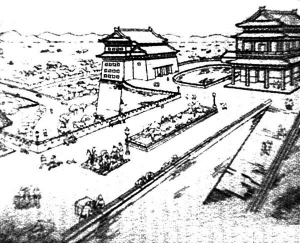

| 梁思城的北京城墙规划方案 |

|

|

|

(上接B5版)所以其决定已到了不能再延缓的时候了。因此不揣冒昧,做此请求,如蒙召谈,请指定时间,当即趋谒。”

信发出的第十天,北京市建设局工程师朱兆雪和建筑师赵冬日挑出了针对《梁陈方案》的战书。4月20日,他们写出了《对首都建设计划的意见》,大义凛然地支持苏联专家在旧城建立行政中心的计划。他们在《意见》中表示应将“行政区设在全城中心,南至前三门城垣,东起建国门,经东西长安街至复兴门,与故宫以南,南海,中山公园之间的位置,全面积六平方公里,可容工作人口十五万人。”

时隔不久,这场争论逐渐升温升级,父亲一直以为是学术之争的问题,被一些人指责为是与苏联专家“分庭抗礼”,《梁陈方案》选择的新行政中心位置,是“企图否定天安门作为全国人民向往的政治中心。”

在三十年改革开放中生长的一代人,很难想象当年这种论争方式。刚从英国归来不久的父亲也完全弄不懂这是怎么回事,“把行政中心迁到城外,并不妨碍天安门成为领导人检阅群众的庆典中心啊,这和否定天安门有什么关系?”他曾大惑不解地向梁先生请教。

梁先生毕竟比父亲明晰得多,也清醒得多。父亲只记得梁先生的一句话让他怦然心动:“无论水多深,我们都只能向前走了。”

父亲说,他当时并不完全懂得梁先生话里的意思,只感到扑面而来的是一种义无反顾的勇气,霎时觉得和梁先生的心贴得近了。

父亲说:“别看梁先生要穿钢背心,但先生患灰质脊髓炎的脊梁,比健康人的脊梁还坚韧挺拔。他敢于坚持而不莽撞;他碶而不舍却懂得迂回。跟他一路同行,觉得很安全,很踏实。”

梁先生还是病倒了。他对父亲说,他们是不是只注重了新行政中心的规划,却忽略了旧城中心改造的可能性。

“我们那时只觉得新行政中心是当务之急,旧城规划可以稍缓一缓,这是几十年的大计。想不到这成了挨棒子的口实。我们决定先从天安门皇城周边的规划做起,以此作为新方案的补充部分。”父亲说。

我有些奇怪,“《梁陈方案》里并没有这个内城规划的补充方案吧”?

父亲说:“因为当时已经是四面楚歌,所以始终没机会公布这个补充方案。加上后来这么多年的动荡,我手边的图纸和文字都早已不知去向,也不知梁先生那里是不是还有存底?但这个补充方案确定无疑是做过的,因为有些图纸是我亲笔画的。”“这一补充规划方案的设想是以城内‘三海’为重点,其南面与长安街和天安门广场的中轴线相连结,使历代帝王的离宫与城市环境更紧密地结合起来。”

“设计中曾有一个处理团城下金鳌玉栋桥的初步设想,并作了详细设计。这是从上述旧城改造的补充方案出发,把金鳌玉栋桥当作它与大高玄殿、景山连接中的一个重要环节看待。为解决桥上的车辆拥挤,在原金鳌玉栋桥的南侧,增建另一座新桥,将旧有的‘金鳌’‘玉栋’两个牌坊搬到新旧两桥的桥头间空地。新、旧两桥作为上、下两线,以解决交通困难;北海前的广场稍加扩大,作为车辆分流。游人可以在这里前望故宫,后览景山……这个设计图的线条画成之后,梁先生兴致勃勃地亲自渲染,添色加彩。当时他疾病缠身,居然也和大家一起画了一个通宵。天将破晓,梁先生不顾一宵未合眼的疲劳,仍然躬着身子一笔一笔地画着,终于以他高超的渲染技巧完成了1:200的通长画卷。”

多年后,我在父亲《忆梁思成教授》中读到以上这段文字。

1950年10月27日,梁思成不顾重病缠身,又一次致信北京市领导彭真等人,再次呼吁早日确定中央行政区位置,指出各机关企业的擅自违章乱建问题已不可等闲视之,“若任其如此自流下去,则必造成‘建筑事实’,可能与日后所定总计划相抵触,届时或经拆除,或使计划受到严重阻碍,屈就事实,一切都将是人民的损失。所以我们应该努力求得行政区大体方位之早日决定。(梁思成1950年10月27日《致彭真同志,聂市长,张、吴副市长,薛秘书长信》林洙提供)”

这厢里两位书生为守护一座千年古都沤心沥血,奔走呼号,那厢里其实大计方针早已定夺,拆除旧城的声浪日益汹涌。

1949年12月,苏联专家组组长阿卜拉莫夫在与梁思成、陈占祥交锋时,不得不在关键时刻拉下杀手锏,亮出了毛泽东主席的指示:“政府机关在城内,政府次要的机关设在新市区。(《苏联市政专家组组长阿卜拉莫夫在讨论会上的讲话摘录》,载于《建国以来的北京城市建设资料》)”

“当时彭真给我讲了北京城市建设的方针,‘为生产服务,为劳动人民服务,为中央服务’;还告诉我‘要使北京这个消费城市改变为生产城市。’‘有一次毛主席在天安门上曾指着广场以南一带说,以后要在这里望过去到处都是烟囱’……(梁思成“文革交代材料”1968年11月林洙提供)”。

毛主席又说:“北京拆牌楼,城门打洞,也哭鼻子,这是政治问题。(李锐《“大跃进”亲历记》上海远东出版社1996年3月第一版)。”

我终于明白,这场争论从一开始就不是什么学术争论。1949年12月北京西长安街六部口市政府办公大楼的规划会议上,苏联专家关于“社会主义国家的首都必须是全国的大工业基地,”“要把北京建设成为全国的经济中心,才与首都的地位相称(高亦兰,王蒙徽《梁思成的古城保护及城市规划思想研究》载于《世界建筑》1991年第1--5期)”的规划思想,以及在旧城建设行政中心的主张,毛主席指示:“照此方针。北京市的规划就这样定下来了,即以旧城为基础进行扩建。”

东交民巷操场立即被占用,开工建造政府机关。梁先生决定孤军上阵,最后一搏。

1951年8月15日,梁思成又一次致信周恩来总理,希望“在百忙中分出一点时间给我们或中央有关部门做一个特殊的指示,以便适当地修正挽救这还没有成为事实的错误(梁思成《致周总理信———关于长安街规划问题》载于《梁思成文集》第四集)。”

回答他的是公安部,燃料部,纺织部,外贸部等一栋栋表情雷同的现代办公楼,在古老的帝都拔地而起。北平解放中不曾毁于战火的北京,却要毁于建设。这是梁先生和父亲无论怎样也想象不到的。

为了北京规划,梁先生和彭真争得面红耳赤,他理直气壮地对彭真说:“在政治上你比我先进五十年,在建筑上,我比你先进五十年(《一代宗师梁思成》P236 郭黛姮 高亦兰 夏路编著 中国建筑工业出版社)!”

1953年6月,中共北京市委成立了一个规划小组。该小组在北京动物园畅观楼办公,被称为“畅观楼小组”。苏联专家被聘请到小组中指导工作,一些党的干部和政治上坚定的技术人员成为“畅观楼小组”骨干,从此,北京城市规划纳入党内研究的范畴。

“畅观楼小组”成立后,梁思成,陈占祥,华揽洪等原都市计划委员会的大多数人不再参与北京市总体规划编制。

此后,中共北京市委的“畅观楼小组”制定出了《北京城市建设总体规划初步方案》,明确指出北京的性质为“北京不只是我国的政治中心和文化教育中心,而且还应该迅速地把它建设成一个现代的工业基地和科学技术的中心。”

“旧北京是在封建时代建造起来的,不能不受当时低下生产力的限制,而当时的建设方针完全是服从于封建阶级意志的……”

“必须坚决打破旧城市对我们的限制和束缚,对北京进行根本性的改造,以共产主义的思想与风格,进行规划和建设。”

“中南海及其附近地区,作为中央首脑机关所在地。中央其他部门和有全国意义的重大建筑如博物馆、国家大剧院等,将沿长安街等重要干道布置。(《北京市总体规划说明草稿》)1958年9月刊于《建国以来的北京城市建设资料》第一卷《城市规划》)”

由于国内外形势的骤变,“三年经济困难时期”的出现及中苏冲突的公开化,该总体规划草案没有得到中央书记处的正式批复。但文化大革命前的北京城市建设基本就是照此方针进行的。

梁思成,陈占祥,华揽洪等专家对此方案进行过尖锐抨击,结果导致了梁、陈、华三人日后坎坷的命运,《梁陈方案》从此夭折。但这段写在古都历史上的文字,是刀斧也砍不去的。为一座城市、一种信念而蹉跎半生的守护者及其团队、亲友们的命运,则是一个特殊年代的真实记录。它能唤起的思索,远比故事本身更丰富深远。

《梁陈方案》虽已走进历史,但随着国门的洞开,各学科基础理论的普及,越来越多的人有了从科学理论上鉴别是非的能力,也有越来越多的人开始关注其实是牵动百姓衣食住行的城市规划问题。清华大学建筑系博士谭英指出:“从切身感受,从所作的研究,我们发自肺腑的声音是:旧城中心区再拆,北京的古都风貌就没有了!再这样改造下去,这些地区的居民也难以接受!……现在大部分改造地区,70%———80%的居民不得不外迁。……改造地区的居民90%以上都极不愿意外迁,其中不少人希望根据自己的经济能力,出资就地改善……”

链接

北京古城墙今安在

中国古都北京,现在可以考知的古城墙是金中都的城墙。金代统治者花3年时间对辽城旧址进行了扩建,城墙周长37里。可惜金中都遭到元代统治的破坏,元代在中都之北新筑了大都城,周长30公里、城基厚21.6米,这就成了今天北京城的雏形。

清代末年《辛丑条约》签定后,为让火车从天津直达正阳门,在左安门旁开了个城豁子,这是对北京城墙的第一次开刀。从此以后,对城墙的破坏一发而不可收。1916年,段祺瑞为讨伐张勋,拆了东安门南段的皇城。到内乱平息,皇城城墙多已拆除,只剩下残垣断壁了。

北京城墙最大的变化发生在1949年新中国成立以后,当时首都的城市建设正如火如荼,城墙存废的问题也被提上了议事日程。以建筑专家梁思成为代表的一些专家学者认为北京应该将城墙和城门保存下来,并把城墙顶部开辟为登高游憩之地,以保留世界古代文明的奇迹。可惜建议未被采纳,北京城墙逐渐被拆除,如今只剩下紫禁城、天安门、正阳门、德胜门、东南角箭楼等几处孤零零的城墙。

1988年,北京市花100多万元修复了近200米的西便门古城墙遗址,它是北京城至今仅存的一处明代内城城墙,成为首都旅游景观。

老北京城东直门

老北京城德胜门

|