今年是诗人威斯坦·休·奥登(1907–1973年)诞辰110周年。奥登与中国有着极深的渊源,因而,在国内,关于他的纪念活动一直在进行着。

他曾在战时到访中国

诗人奥登曾在一篇写哈代的文中谈及自己的时候写到:“16岁之前我没读过一首诗,我成长于一个偏重科学知识的家庭,文学氛围不浓厚,我是由铅矿、窄轨电车和水车组成的梦幻乡村里唯一的异类。”奥登所说的这个地方是位于英格兰中北部临海的约克郡,这个地方也孕育了其他几位英国文学史上的著名作家。而他文中所说的偏重于科学知识的家庭,是指他出生在一个医生世家,他父亲是一名医生。在这篇文章中,奥登说自己16岁之前从没读过一首诗,直到1922年3月,才决定成为一名诗人,当时他的阅读谱系是德拉·梅尔,W·H·戴维斯,阿尔弗莱德·爱德华·霍斯曼等人,都不是他想要寻找的。直到1923年他读到了哈代,有一年之久,他谁都不读。然后在1924年秋天奥登的精神王国里发生了宫廷政变,哈代不再是他的唯一导师,他的阅读单里加入了爱德华·托马斯,这种情况持续到1926年,那一年奥登考入牛津大学攻读文学专业,他自言,这时他的身上又发生了一场牛津战役,他迷上了艾略特,哈代和托马斯这两位诗人双双被后者打败。

上了牛津后的奥登,很快和戴·刘易斯、斯彭德、麦克尼斯成为英国新诗的新生力量,他们一同被人们称为以他为首的“奥登派”或“奥登一代”,这期间,奥登也发表了《诗集》,这部集子里的作品篇幅很短小,都没有标题,内容大多涉及隐私,是情感上故意对浪漫主义的反思之作。奥登这个时候受到马克思主义的思想影响,走出牛津大学校园不久就以左翼诗人的身份出场,给英国诗歌界带来了一种耳目一新的写作,1936年他出版了代表作诗集《看吧,陌生人》,里面的诗歌形式严谨,意象浓密,之后他出版了极富音乐韵律的《在岛上》(1937)《另一次》(1940)。

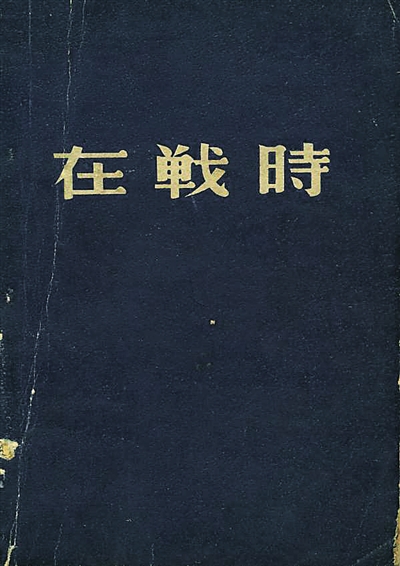

当西班牙内战爆发,奥登当时正与同为牛津才子的路易斯·麦克尼斯结伴去冰岛寻根旅行,在他们合作写下了《冰岛书简》之后,奥登奔赴伊比利亚。在西班牙的时候,虽然奥登并未亲自参战,但却写下了最优秀的战争诗《西班牙》,用以声援西班牙人民的反法西斯斗争。从西班牙回来的第二年,即1938年,奥登便与伦敦预科学校时代的挚友衣修伍德一同前往中国。他们的足迹遍布香港、广东、汉口、上海、黄河流域战区等,先后访问过周恩来、蒋介石、宋美龄、李宗仁、冯玉祥等重要历史人物,留下众多珍贵的一手资料,他们著有《战地行纪》,这本书是一部集诗歌、散文、照片于一体的战地札记,其中奥登创作的二十七首十四行诗更被誉为“奥登三十年代诗歌中最深刻,最有创新的篇章,也可以说是这十年间最伟大的英语诗之一。”

他离开英国引同胞责难

1939年对奥登是重要的一年,这一年他和衣修伍德一同去了美国,可这样一来受到了包括他的仰慕者在内的许多同胞的指责,因为他是以写战争诗歌,谴责法西斯而一直受人们爱戴的,却在这个时候选择离开英国。他的好友斯彭德也对此颇有微词,他曾说“事既如此,现代艺术里就出现了二种趋势。一种是躲开看来如此反人性的,客观的世界而遁入个人的,私己的,晦涩的,怪癖的,及不关轻重的世界;另一种是设法将想象生活与现代人类所创造的广大而反人性的组织取得联系……这两种逃避与扩展的趋势时常平行地存在一个诗人的身上。在某些诗人中,扩展的阶段往往为逃避的阶段所接替。”

斯彭德的意思是在分析这两种趋势的时候,他把艾略特作为“逃避”的典型,而把早期奥登作为“扩展”的典型,可是很明显,后期的奥登背叛了斯彭德所描述的这个形象,他本人从来没有为自己做公开辩护。然而在一篇文章里,奥登写到:我既不是政客,也不是小说家,报道的事情与我无关。如果我被遣返回英国,我所能预见的生活状况与我目前的美国生活没有丝毫差别,无非是阅读,写作和授课。

如果我确信自己足以担当士兵或者防空队员的工作,那么我明天就回去,但是我并不觉得自己在军事上会有什么贡献。是因为我足够理智,或者仅仅是一种胆怯?我不可能给出答案。我唯一确信的就是,一旦英国政府需要我效力,我将在所不辞(我已经告知这里的大使馆了)。但是对于作家和教师来说,情况就不是这样了。因为属于知识分子的战场并没有时间和地域的限制,任何人都无法断言这个地方或者那段时间是所有知识分子都必须出现的。就我个人而言,我相信美国最适合我,当然这也只有今后的所作所为能够给予证明。

事实证明,奥登确是按照自己文中的所述,把自己作为并不受时间和地域限制的知识分子,从1956年到1961年奥登在牛津大学担任诗歌教授,1954年,他加入了美国诗人协会,1972年奥登离开美国回到了牛津,住在教会为他提供的小屋里。1973年9月29日,在维也纳的一次诗歌朗诵会后,奥登因心脏病突发逝世。

小说家

■ 奥登

装在各自的才能里象穿了制服,

每一位诗人的级别总一目了然;

他们可以像风暴叫我们沭目,

或者是早夭,或者是独居多少年。

他们可以像轻骑兵冲前去:可是他

必须挣脱出少年气盛的才分

而学会朴实和笨拙,学会做大家

都以为全然不值得一顾的一种人。

因为要达到他的最低的愿望,

他就得变成了绝顶的厌烦,得遭受

俗气的病痛,像爱情;得在公道场

公道,在龌龊堆里也龌龊个够;

而在他自己脆弱的一身中,他必须

尽可能隐受人类所有的委屈。