有闲空,伸伸懒腰、读读闲书。眼下,读的便是——《蜗牛慢吞吞》(广西师范大学出版社出版)。

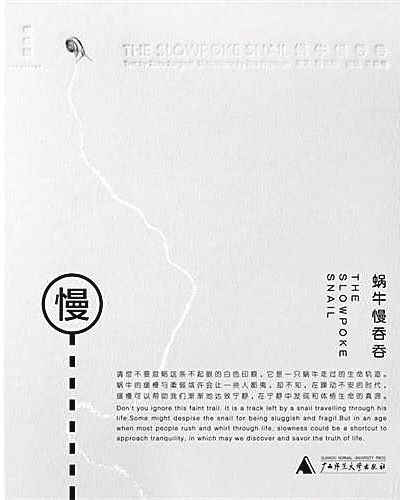

这是朱赢椿的作品,这个在出版界如日中天、作品曾经多次摘下“全球最美图书”“中国最美图书”封号的书籍装帧先锋设计师,他所设计的封面,淡淡地画着一只小小的蜗牛,迤迤逦逦拖着一道亮白的痕迹,在封面上爬向书页的边缘,爬向它的远方。

朱赢椿的挥霍与舍得

朱赢椿的留白总是那么阔绰,这与那些排版得密不透风的某些书籍,形成了鲜明的对比,看到了朱赢椿的挥霍与舍得。他真的太舍得。

第一个跨页,起伏的小坡。从左页横亘到右页,小坡一直绵延着,坡度缓和,一点不突兀和尖耸。页眉有一行小小的字在温馨提示:“如果你想听我的故事,就需要有一点耐心,不然的话,你会连我真正的样子都看不清。”

第二个跨页,还是起伏的小坡,像是时间静止了,有心的人才会发现其中的微妙变化。

第三个跨页,在小坡的某处,终于隐现一只探究的触须。

到了第四个跨页,你才慢慢看到一只小蜗牛的大半个小身子。孱孱弱弱。蜗牛的故事就这样开始了,前面全是慢吞吞的过门。

到了第五个跨页,书名和作者才漫不经心地出现。字那么小,那么淡,能够看到这里还不撒手抛书的读者,已经不在意那个书名了,也不惊诧于它的迟缓出现了。胡适先生在晚年的时候谈到鲁迅先生,他说,那是我们的人。有时候,我想,读朱赢椿作品的,也是我们的人,是自己人。

第六个跨页,蜗牛慢慢爬到一丛黄色雏菊,它说:“我走得很慢很慢,并不是因为我懒散,……”

第七个跨页,蜗牛爬上了小坡顶,坡下小花烂漫,五彩缤纷。

第八个跨页,第九个跨页,第十个、十一个跨页……一路爬来,一路颠簸,蜗牛走得很慢很慢,终于遇到了生活中的危险,有同伴被踩死,也遇到了一只蜜蜂,还遇到了一群蚂蚁,生活中远远不止是鲜花和友谊,它接着就遇到了一只阴险的蜘蛛,遇到了一只可怕的天牛,遇到了一只被农药药翻的西瓜虫,邂逅了走路一掐一掐的尺蠖,接着认识了一只走起路来波浪起伏的毛毛虫,又遭遇了螳螂的袭击,也结识了智慧的蜻蜓、自卑的黑蜗牛、丑陋但是开朗的“鼻涕虫”蛞蝓……

蜗牛的日子缓缓慢慢,起起伏伏,经历春夏秋冬,晨昏更迭,走过花丛、草地、栏杆、窗台、树枝、竹竿、横梁、铁链、墙角、路灯、水洼地、消防栓,夹杂着快乐、恐惧、沮丧、温暖、饥饿、幸福……,但是,也一天一天过来了。

“慢下来,让心慢下来,才能走更远的路。”这便是一只蜗牛的生活态度。“祖先教我们慢慢地生活,我从未对此产生怀疑。”

沉静地画禅意的文

画是朱赢椿手绘的,像是国画水粉画,清淡,隽永,耐嚼,有意趣,有意味,没有鲜丽的色彩,却也同样沉静而美丽。画面使用大量的阔绰的留白。对此,朱赢椿解释说,“留白,是为了给读者留下思考的空间。”阅读《蜗牛慢吞吞》,我们常常不习惯这么多的留白,但又感觉很舒服,阅读也需要打盹、换气的。

据说,朱赢椿自己在工作室里养了好些小动物甚至小昆虫,其中就有一只蜗牛,经常把蜗牛放出来,带它在窗台散步,洒水给它,让它误以为是下雨了就探头出来喝水,他看它走路,看它爬行,看它的轨迹。他工作的时候也是很慢,他说我不要生活得太快,太快有什么意思呢?慢下来多好?

这个人生活得忒古典。

想起小时候欺负过蜗牛,用树枝将它撩到路边,记得小伙伴一脚踩过去,我清晰地听到蜗牛壳破碎的声音……现在想起来,这于我们是游戏,是淘气,于一只蜗牛,却是灭顶之灾。小时候,还是小时候,那时日子过得慢,常常有时间捧着饭碗,去看蚂蚁搬家、搬虫子,去追逐院子里的母鸡和公鸡,去看屋檐的雨水滴落,那时候,夜里的天空里,还常常可以看到星星,漫天的、明亮的、大颗的星星。

文是周宗伟的,与朱赢椿的画面挥霍富裕相比,他的文字简约,节制,充满禅意,像是自言自语,像是自省自敛,包含着蜗牛的哲学和人生的哲理,其实也就是绘者和作者的人生理念,是他们对世界的感恩和谅解。“幸存让我们懂得了珍惜和感恩。”“慢点有什么不好,如果你本来就是一只蜗牛,干什么非要和别人去比较速度?”书的最后一页上写着“平安就是幸福,我继续慢吞吞地走路,自在而满足。”

最后一个画面是,一块裂缝的地板,长满了五颜六色的繁复碎花,这只平凡又不平凡的蜗牛慢慢慢慢慢爬过去。“平安/就是幸福/我继续慢吞吞走路/自在而满足”。

有时候,慢一点,的确是能够发现很多平时视而不见的美好的。春天,听得出雨水争先恐后洒向大地的心情;夏天,听得我家阳台上丝瓜和牵牛花生长的声音,感觉得到藤蔓伸展到高处的些微喘息;秋天,看得到日光里的轻尘颗粒在腾起、回旋又落下,又旋起;冬天,闻得到阳光里的味道……慢一点,再慢一点,感官会更清晰,更灵敏……

像从前一样慢

我家楼前,有一小坪空地,蹊跷地被人遗忘了若干年。

一些杂草于是占了便宜似的疯长。每一寸土地都长满了杂草和杂草的亲戚,大多数是长着锯齿的短茅草,间或有几株一点红,零星还有几株车前草,更多的是匍匐生长在地面上的雷公根,还有一些我认识的小鸡草,马齿苋,蜈蚣草,五爪金龙,还有菟丝子,还有些我不认识的草,比如长得像鸡毛掸子的那种草,比如长得不像鸡毛掸子的那种和那种草……

草丛中偶尔会传来“锯锯锯锯锯锯”或者“姐姐姐姐姐姐”的虫叫,但总是闻其声不见其影,倘若你对着草丛回以“阿嚏阿嚏”,那叫声有时会停歇片刻,像是对方在分辨我是什么虫豸,是什么来历,但显然我们语言不同,对方不打算继续跟我交谈。那么,这些杂草和杂草们的亲戚它们有没有地方方言?倘若是一株孔雀木或者紫藤,能听得懂不?物以类聚,孔雀木们一定不会来的,傲慢的马褂木也一定不会来的。这些门当户对的杂草和它们的亲戚们借风摇晃,是在趁机打手语么?

我没有梭罗的田野,也没有苇岸的土地,但我有这坪乐园。

我常常下楼丢垃圾的时候,站在那小块乐园前,发呆,我想,它们一定也都认识我了。像叶蓓在《蒲公英》里唱的那样:“一开始 我就在这里/在风里面长大/没人路过身旁”。也小风吹过,杂草和它们的亲戚们时而整齐,时而凌乱。

而无处不在的废弃塑料袋们在风里低回,起舞。

有的蓝色,有的红色。

世事仓促,生活匆忙,像一只蜗牛那样的生活态度是有妙处的,其妙处在于回头看看,再往前走时,往往走得更稳当、更惬意。正如木心先生的《从前慢》——

记得早先少年时

大家诚诚恳恳

说一句 是一句

清早上火车站

长街黑暗无行人

卖豆浆的小店冒着热气

从前的日色变得慢

车,马,邮件都慢

一生只够爱一个人

从前的锁也好看

钥匙精美有样子

你锁了 人家就懂了