上期提要

胤礽是康熙大帝的二儿子,也是嫡长子,为了确立稳定的皇位继承制度,康熙早早就将胤礽立为太子,他宠爱这个孩子,为他制定了最系统的学习计划,骑马射箭、四书五经,康熙一心想将胤礽培养成德智体全面发展的接班人,然而,事不遂愿……

权力之糖

当胤礽顺利度过自己的哺乳期、少年期、青春期后,在历史中浮现出来的,完全是一张桀骜不驯的面孔。

让他的父皇意想不到,又措手不及。

他性格暴躁,诸王和大臣稍微不顺他的意,他就会“忿然发怒”,非打即骂,搞得许多人敢怒不敢言;他好色放纵,广罗美女,甚至豢养男宠,在今天看来,也算是奇葩了。漫长的太子生涯和残酷的权力争斗渐渐消磨了他的耐心,使他一点点撕去了父亲给他带上的文明的面具,走向野蛮和暴戾。

康熙早早宣布立胤礽为皇太子,为的是避免自家的骨血为争夺皇位而陷入混战与残杀,从而实现权力的平稳交接,但它却带来一个严重的负面效应,就是那个被确定为未来皇帝的孩子,提前受到了权力的腐蚀,使他变得娇纵、放肆、跋扈,与皇帝应该扮演的天—圣—帝三位一体的光辉形象背道而驰。

立嫡者试图通过王朝血统的正统性来实现权力持久,但这一制度设计只能在理论上成立,原因是权力的含糖量太高,必将腐蚀后代的牙齿,一个自生下来就浸泡在绝对权力中的人,必将成为不受制约的庸君或者昏君。

但,康熙还是对自己的嫡长子抱有希望。

所以,他对胤礽一直容忍、迁就。

直到有一天,他忍无可忍。

那是在康熙四十七年(公元1708年),康熙已经55岁,胤礽也已经34岁。那一年,康熙带着胤礽从热河行宫“转场”,到木兰围场行猎。虽是七月,但围场的夜晚依旧寒气逼人。更让康熙心里发冷的,是皇太子的举动。

北方边地的夜晚,寒冷清旷如远古。风从鞑靼高原横扫下来,发出惊天动地的声音,连旷野上歪斜的荒草,都发出凄厉的嘶鸣。但是,即使这样的群响,胤礽的脚步声,也能被敏锐的康熙识别出来。是胤礽透过“布城”(帐篷)的缝隙,在探听父皇的一举一动。康熙坐在他的“布城”里,无须用视线去寻找,就对胤礽诡异的举动心知肚明。他脸上沉静似水,但他的胸中,早已燃起怒火。

一个可怕的念头突然让康熙心头一凜——太子可能要弑父夺权。

他下决心立即废掉皇太子,刻不容缓。

就在胤礽在“布城”外窥视康熙动静的几天之后,九月初四日,康熙在巡视塞外返回途中,在布尔哈苏台行宫,召诸王、大臣、侍卫、文武官员等齐集行宫前,突然下令皇太子胤礽跪下,一时间老泪纵横,将胤礽骂得狗血喷头:

“皇十八子抱病,诸臣以朕年高,无不为朕忧,允礽乃亲兄,绝无友爱之意。朕加以责让,忿然发怒,每夜逼近布城,裂缝窥视。从前索额图欲谋大事,朕知而诛之,今允礽欲为复仇。朕不卜今日被鸩,明日遇害,昼夜戒慎不宁。似此不孝不仁,太祖、太宗、世祖所缔造,朕所治平之天下,断不可付此人!”

太子的背叛,让他内心有说不出的悲凉。那天,他气若游丝地哀求皇子们说:在同一时间里发生皇十八子死去和废太子两件事,心伤不已,你们仰体朕心不要再生事了。

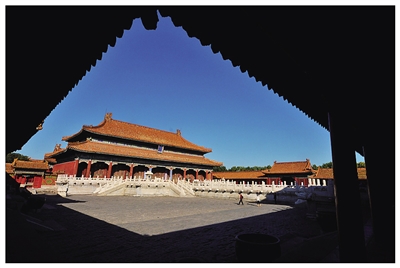

九月十六日,康熙回到北京,下旨在皇帝养马的上驷院旁设毡帷,用于幽禁胤礽,命四子胤禛与长子胤禔共同看守。也在这一天,康熙在午门内召集文武百官,正式宣布拘执皇太子胤礽。从这一天起,皇太子就被幽禁在咸安宫,他或许没有想到,在这座偏僻的宫殿里,他一住就是二十多年。

胤礽唾手可得的帝国,最后只变成触目可及的楼台宫室。但心情最悲凉的,恐怕还是康熙大帝。康熙大帝自即位起,智擒鳌拜,削平三藩,统一台湾,抗击俄国,亲征朔漠,善治蒙古,重农治河,大修水利,兴文重教,编纂典籍,没有一件事,他不办得精彩,然而,对于自己的一室小儿,他却束手无策。

他把他们自小抱大,看他们哭,看他们笑,看他们在龙袍上滋出一泡泡尿,还为他们安排了全国最牛的家教。然而,他的沤心沥血,换来的竟然是背叛和儿子们无休无止的内斗。

《清实录》记载,康熙四十七年十月,康熙前往南苑行猎,由于身体不适,中途返回宫中,对身边大臣说:“自有废皇太子一事,朕无日不流涕,顷幸南苑,忆昔皇太子及诸阿哥随行之时,不禁伤怀。”

当年金戈铁马、气吞万里的皇帝,从此就不见了踪影,变成了一个须发苍苍、齿缺耳背的老人。公元1701年,康熙到太庙行礼的时候,已经“微觉头眩”。废太子那年(公元1708年),他一气之下中风偏瘫,“心神耗损,形容憔悴”。三年后,58岁的康熙到天坛大祭,已需要别人搀扶。

这个矛盾重重、弊政丛生的国,还有那难以收拾的人心,都叫他降伏和归化了。他沉稳而老练地带着这个帝国艰苦创业,在一张白纸上,画最新最美的图画。然而,这个家,却成了他的软肋,手段用尽,却培养不出他理想中的尧舜之君。

困兽之斗

康熙永远不会想到,这个症结,就藏在帝王“家天下”的制度中。这一制度,决定了康熙的选才范围局限于自己的皇子,而皇子生于深宫,花团锦簇,锦衣玉食,又如何能够体会民生之多艰,如何拥有统驭天下的能力?

在近三百年的时间里,爱新觉罗家族千挑万选的后宫佳丽使未来皇帝的容颜发生了令人惊讶的质变,他们内心世界的变化,却是一个相反的过程,不是“进化”,而是“退化”。

康熙早已意识到这一点,因此他无论南巡出游,还是行围打猎,都要带上皇子,历练他们,让他们好好看看世界,但毕竟,那只是“体验生活”,而不是“生活”本身。

当一个皇帝决定把皇权交给自己的后代,就意味着他已经摒弃了那个真正有能力治理国家的人。血缘是一条红线,纵然有天大的本事也无法逾越。考试制度(科举)固然可以为王朝提供源源不断的人才补充,但皇帝选择制度不变,这个国家就不可能有根本性的变化。

这是中国封建政治的最大悖论。

从这个意义上说,无论康熙做出如何的努力,这个王朝必然不会长久。这是历史大势。

康熙看得见自己,看得见膝边一群儿女,却看不见这个大势。

所以他困兽犹斗。

然而,康熙没有想到,事态突然发生了出乎其料的逆转。当有人向康熙通报,胤礽的胡言乱行是因为皇长子胤禔使用了巫术和魔法,还命人偷偷在胤礽的住处埋下“镇物”,才使皇太子被鬼魅所迷惑,有了那些荒谬的言行,康熙暴怒之下,又下令把大阿哥囚禁起来。

康熙大帝的心力交瘁,全部被耶稣会传教士殷弘绪神父记录了下来,他在给印度和中国传教区总巡阅使的信中写道:

您能想象,我尊敬的神父,这些萧墙之祸使皇帝多么伤心;它们使他极度忧郁,还并发了严重的心悸症,人们真担心他会死去。在此紧急关头,他要见废太子。人们把后者从狱中提了出来,带他去见皇帝,不过他依然一身囚犯装束。这位落难太子的凄婉呼号软化了父皇心肠,使他老泪纵横。皇帝多次询问帝国显贵,既然太子的无辜已经众所周知,难道他无权令其自由吗?多数显贵漠然答道,皇帝是主子,有权决定做使他高兴的事。有些显贵以为皇帝已不久于人世,甚至向他暗示,为国家安宁计,现在该是选定继承人、从而使一切走上正规的时候了。他们建议皇帝由他第八子当继承人,因为他们很看好后者。这意味着对皇太子的排斥,鉴于此辈曾赞成废黜太子,因此无疑担心太子一旦复位会记恨他们。然而这一抵制使他们付出了沉重代价。皇帝对臣子们有旨不遵十分恼火,把为首数人革职并疏远了抵制太子复位最烈的几名宠臣。

为了给胤礽“恢复名誉”,也为终止皇子间的内斗厮杀,更为证明自己的政治眼光,康熙四十八年(公元1709年)三月初十,康熙再度决定立胤礽为太子。

命运给了他第二次机会,也把闲居深宫的胤礽,再一次推向风口浪尖。

胤礽走出咸安宫那一刻,他枯瘦的身体上只穿着一袭春衫。风沿着红墙围成的夹道吹过来,把他的春衫鼓荡起来,仿佛一对轻薄的长翼。那时他定然会抬头,表情肃穆地看着飞鸟从一缝长天上滑过,那时他的内心会陡然升起一种飞翔的感觉。宫殿就是他的天空,他又回到了自己的天空上,他要尽情地享有和驾驭这个天空。

然而,胤礽很快又回到了从前的轨道上。

惨烈的夺权斗争未变,他的生存环境未变,他的内心和行为就不可能有根本性的变化。皇帝谕旨后来说他“结党会饮”“潜通消息”,那也是太子的无奈之举,总不能坐以待毙吧。康熙无力改变宫殿的生存环境,只要求改变太子,对胤礽来说,这显然是不公平的。

胤礽在劫难逃。

康熙五十年(公元1711年),康熙下令严惩与胤礽勾结的朝廷官员。步军统领(九门提督)讬和齐、尚书齐世武和耿额被处以狡刑,监候秋后处决;镇国公景熙死于狱中,被焚尸扬灰。

轮到胤礽了。

第二年十月,康熙终于降旨,再度废掉太子。

直到康熙六十一年(公元1722年)去世,他再也没有立过太子。

石榴之花

紫禁城内,至今仍存着许多石榴树,咸安宫庭园里也有。或许,这一方面因为石榴树干变化多姿,为庭园陡增意趣;但宫殿多石榴,想必更与石榴是常绿树有关;有石榴在,宫殿里就有盎然的春意。石榴树分为果石榴和花石榴,前者花期为5至6月,后者花期更长,为5至10月。春夏之际,石榴花在宫殿里盛开如火,隔着密集的绿叶,与远处的宫墙、案头的彩墨手卷相辉映。

所以胤礽在那首《榴花》中写:“榴火初明禁院中”“珊瑚笔映好花红”。

诗句让我想起优雅、从容、生命力这些好词。充满正能量。

每当我走进寿安门(咸安门),绕过通红的影壁,透过一园清幽、满庭苍郁,观望树林背后隐隐约约的春禧殿,心中会升起无限的幸福感。因为这座宫殿,深藏着曲曲折折的意境,收容着风雨烟云的记忆,更有层层叠叠的藏书,与我日日为伴。食卧游戏,它是天堂;读书学理,它更是圣殿。

我曾经带着藏书宏富的胡洪侠兄轻轻走进这个院落,看罢寿安宫(咸安宫)的正房、厢房,又穿过一扇小门,去了西跨院儿。春天来的时候,那里遍地野花,此时是盛夏,满院油绿的野草,蓬蓬勃勃。院子里有两棵树,一棵是枣树,另一棵也是枣树,早已挂满果实。有一些果实,早已垂落在荒草中,拾起来,在衣襟上擦擦就可以吃,甜脆多汁。低处枝叶里,果实青绿,更多的悬挂在高处,如风中摇晃的小灯盏,在耀眼的日光中闪闪灭灭。

我说,在这里囚上一辈子,也是难求的福份。

三百年前,清风过处,那个弯腰拾枣的人,是曾经的皇太子胤礽。

但是他所要求的幸福与我不同,抚琴叩曲,操弦吟词,并不是他真正想要的生活。他最惦记的,还是那无所不能的权力。

身为“死老虎”,他对权力的渴望依旧没有泯灭。咸安宫里,他没有放弃垂死挣扎。康熙五十四年(公元1715年),胤礽的福晋(正室妻子)病重,给了他与外界联系的机会。他用矾水写信,这些密写信件通过医生贺孟頫之手,不断传递到他党羽的手中,造成他将要复出的假象,又害了一批官员,不仅贺孟頫人头落地,与他联系的满洲都统普奇等被人告发,也遭到监禁。

康熙六十一年(公元1722年),四子胤禛即位,雍正王朝拉开大幕。在这辉煌的历史大戏的幕后,是雍正对亲兄弟的残酷迫害。

对于被康熙幽禁起来的皇长子胤禔,雍正皇帝没有网开一面,而是继续关押,使他在雍正十二年死去。

三哥胤祉,本无心皇位,一心编书,却依然受二哥胤礽牵连,被发配到遵化为康熙守陵,后来因为发了几句牢骚,被人举报,被雍正裭去爵位,幽禁于景山永安亭,雍正十年死。

五弟胤祺也想做太平皇子,雍正即位后,也被削去爵位,雍正十年死。

七弟胤祐,雍正八年死。

八弟胤禩,是康熙诸子中最优秀的一位,被称为“八贤王”,在幽禁中被活活折磨致死。

血淋淋的现实教育了九弟胤禟,他公开表示:“我将出家离世!”但雍正没有给他机会,而是将他逮捕囚禁,强迫他改名“塞思黑”,翻译成汉文,就是“狗”的意思,也有人说,它的准确意思是“不要脸”,总之从那一天起,他身边的人们都以“塞思黑”来称呼他,直到他因“腹疾卒于幽所”,据说,他是被毒死的。

十弟胤公式和十四弟胤禵也被监禁,直到乾隆登基后才被释放。

十四弟胤禵,也被发配到遵化为康熙守陵,所幸他活得长,熬到乾隆继位,才重获自由。

遵化的荒草枯杨间,和胤祉、胤禵一起为康熙守陵的,还有十五弟胤禑。

至于本文的主人公、从前的皇太子、雍正的二哥胤礽,当然不会逃脱雍正的专政铁拳,在康熙去世后继续关押,而且由于他曾是皇太子,雍正不愿意他继续住在紫禁城里,而是在遥远的山西祁县郑家庄修盖房屋,用来幽禁胤礽,还专门派驻了一支军队,严加看守,使他永无“翻案”的机会。胤礽在悲风呼号、黄土漫卷的高原上艰难求生,终于在雍正二年(公元1724年)被折磨致死。

他的福晋陪他在咸安宫度过了多年,却没有陪他去遥远的祁县,因为她已于康熙五十七年(公元1718年)七月里溘然长逝。他生命的最后六年,没有爱妻的陪伴,日子定然份外冷清。

直到那时,他才知道自己竟是竹篮打水,一身孤凉。

皇子们自小读庄、读孔,但老庄之学、孔孟之道,入脑,却入不了心。

紫禁城里不乏寺庙道观,但身为皇族,他们无法成道、成儒,更不能成佛。

胤礽死去的那一年,刚好是知天命之年。

密封之匣

胤礽赢在了起点上,却输在了终点上。

假如紫禁城是这人世间的天堂,那么从这天堂一拐弯,就是万劫不复的地狱。

对于胤礽来说,那拐弯处,就在寿安宫。

寿安宫的熏风,年年会来,只是他的希望,永远死在了那里。

笑到最后的是老四雍正,在这场马拉松的权力竞争中,最终脱颖而出。从雍王府,一路走上太和殿,这一路,他走得惊险。有人说他“安忍如山,深藏如海,有君临天下的野心,执掌天下的能力”。然而,当他的屁股在龙椅上缓缓地坐定,关乎王朝长治久安的接班人问题又开始折磨他,令他困惑无解。

当他面对自己的皇子,自己曾经经历的一切一定会蜇痛他的内心。他对兄弟们痛下狠手,残酷无情,对儿子们却做不到这一点。天下父母之心都是一样的,假若与父皇康熙有所不同,那就是他心中的痛感会比父皇更加深重。所以,一旦面对自己的皇子们,他那曾经坚硬如铁的心肠立刻会软下来。他要想一个办法,让自己的子孙后代永远摆脱手足相残的厄运。

雍正元年(公元1723年)八月十七日,雍正在乾清宫西暖阁召见总理事务王大臣、满汉文武大臣及九卿,回顾父皇康熙立储的经历,说:

当日圣祖因二阿哥之事,身心忧悴,不可殚述。今朕诸子尚幼,建储一事,必须祥慎,此时安可举行。然圣祖既将大事付托于朕,朕身为宗社之主,不得不预为之计。

他告诉大臣们,他已经把接班人的名字,亲自书写,密封后,藏于锦匣之内,他要把它放在乾清宫内“正大光明”匾的背后,他说,那是宫殿内最高的地方,谁也够不到,所以最安全。这个秘密,只限于在场各位大臣的范围内。至于要放多久,要看皇帝能活多长;也许,那只密封锦匣,要在深不可测的幽暗中,存上几十年。

那一天,诸臣退后,总理事务王大臣、雍正的十三弟胤祥,就手捧着那只密封锦匣,顺着梯子爬到乾清宫的高处,把它小心翼翼地放在“正大光明”匾的背后。

从此,那只锦匣,就成了这个王朝的最大的谜语,所有人都在猜它。

“秘密建储”制,是雍正皇帝的一大发明。他认为这样,就可以把皇权牢牢地锁进保险箱,传之永久。

但它排除了满洲贵胄和朝廷大臣参与建储的机会,连朝廷上仅有的“民主集中制”也荡然无存了。雍正把皇帝的权力越收越紧,就像一个守财奴,牢牢攥住他的每一枚银币。

他不会想到,那不断被架高的皇权,如同被抬高的水位,时刻处于危险中。它不是真空中的飘浮物,不能摆脱地球的引力。终有一天,它会从幽暗的空中重重地跌落下来,粉身碎骨。