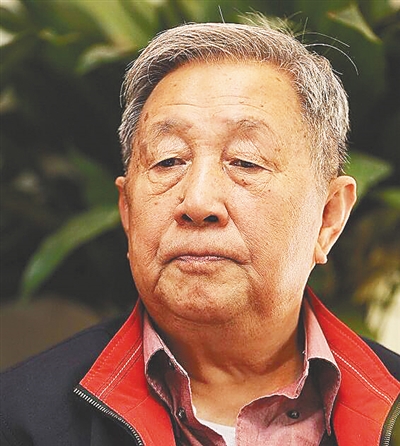

不知不觉中,新世纪已经过去了五分之一,二十世纪的风景渐渐远去。有一些事仿佛就发生在昨天,但细细想来,却早已成为陈迹;有一些人的声音似乎就回响在耳畔,但蓦然回首,已是阴阳两隔。就在10月29日,一个噩耗传来,老作家从维熙因肺癌医治无效,于清晨在北京去世,享年86岁。

谁是从维熙?可能许多文学爱好者听到这个名字会觉得有些陌生。的确,相对那些占据流量榜单的新锐作家而言,从维熙的出镜率实在是太低,但即使是从维熙从不进行自我宣传,他的书也依旧吸引着众多的读者,仅是《走向混沌》一本书,就卖出了两百多万册。好作家不需要过多的宣传,其作品自会为其代言,从维熙是与共和国一同成长起来的那一代作家,他们肩负着对祖国的责任感,他们的文字中饱蘸着喜怒悲思,那是他们对国家、对人民深沉的爱。

喜

从维熙从小就是一个文学爱好者。

在老家河北玉田县上中学的那段时间里,从维熙偏科十分严重,他热爱语文,不但对课本上的知识了如指掌,还对各类文学著作情有独钟,课余时间还经常自己写写画画;而对于数学,从维熙则完全提不起兴趣来,考试时经常会抱个“鸭蛋”回家。他的父母看在眼里,急在心头,便将从维熙转学到了通州,希望更好的读书环境能让从维熙变得“有出息”。但他们显然打错了算盘,所谓“将在外,君命有所不受”,离开了父母,从维熙获得了更大的自由,他一头扎进了文学的世界里,甚至整天抱着小说不肯放手,“只要能找到的必翻看”,这些阅读经历为他不久之后登上文坛打下了深厚的基础。

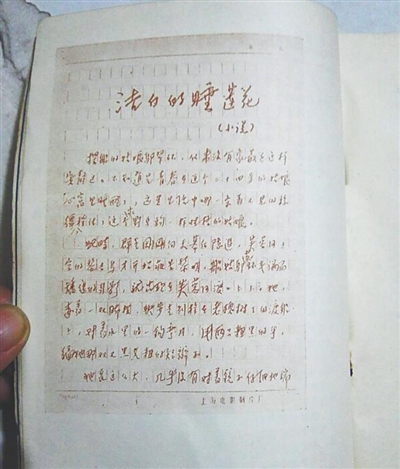

1950年,作为新中国成立后第一批大学生,从维熙走进了大学校门,在北京师范学校,17岁的从维熙开始了自己的创作。他开始观察身边人和身边的事,并用一支笔将其记录下来。当时,班里边有两个男同学一入学就关系不和睦,经常吵架,恰逢抗美援朝来学校里宣传征兵,两个人居然握手言和,一起奔赴朝鲜前线去了。这件事给了从维熙很大的启发,他将其写成了一部名为《战场去》的小说,投给了《光明日报》,很快,墨痕变成了铅字,在这份全国性的大报上,从维熙崭露头角。不仅如此,《光明日报》还给从维熙寄来了“稿费”——九斤小米。之后每每回忆至此,从维熙总会不无得意地说:“那时候还没有人民币的稿费呢!”

此后,从维熙就开始了他长达七十年的文学写作生涯,他总是写那些发生在自己身边的事情。很快,从维熙引起国内文学界的关注,孙犁为他在《天津日报》上刊发整版的小说,《北京日报》的编辑、诗人刘建民在读了从维熙的作品后,想方设法要将他调来报社,刘建民甚至还守在阅报栏处,将印有从维熙新作的报纸撕下来,带回报社给同事们阅读。

从维熙热爱创作,更热爱祖国,当自己能够用笔来书写祖国建设的时候,他的心中是充满快乐的。

怒

从维熙是有脾气的。

面对共和国的欣欣向荣,从维熙放声高歌,但是新中国在发展过程中出现的一系列问题也让从维熙陷入了深深的忧虑。所谓“不平则鸣”,从维熙常常不顾及自己的利益安危,将心里边对社会的看法大胆说出来。从维熙说:“一个作家的心胸应该开阔,为人应该正直,不从私利着眼,笔杆才能硬。”而他正是这样一个人,在他的笔下,很少能见到由自己个人的得失而产生的愤怒,对国家的爱才是他敢于直言的原因。

1950年代末,身为下放干部的从维熙赶着一辆拉满酒糟的马车经过北京建国门大街,恰好遇见有外宾车队经过,警察急忙示意从维熙停车,慌乱之间,车翻了,酒糟在建国门大街撒了一地,这次事件虽然没有对外宾访华造成什么影响,但也着实吓了警察和从维熙一跳。警察原本想教训从维熙两句就放他离开,但是从维熙此时却不依不饶了起来。从维熙由翻车事件借题发挥,站在十字街头将自己心中对社会的看法一股脑儿倾吐出来。本来一件小事变成了一件大事。从维熙的“街头演讲”并非小题大做,他特别喜欢方志敏的文章《可爱的中国》:我们的祖国是可爱的,我们作为祖国的人民要为祖国担起责任。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,从维熙的责任感造就了他的仗义执言,为了祖国,从维熙九死而未悔。

从维熙对于身边的亲人朋友的评价也往往是站在祖国的角度。在北京农场劳动改造的那些日子里,由于作家身份,从维熙经常被领导叫去编写一些宣传材料。有一次,一位人称何大拿的朋友捡了五毛钱上交,领导让从维熙编一个节目去对这件事情进行宣传,从维熙深知这位何大拿的为人,他曾是一名小偷,而且思想并不见得怎么端正,拾金不昧的事情似乎和他距离有点远。于是,在一次吃饭过程中,从维熙质问何大拿,“这五毛钱是怎么捡的”,何大拿说,为了有立功表现,他在出工的时候,走在队伍的最后,顺手把五毛钱扔在了地上,在收工的时候,又冲在队伍最前,把五毛钱顺手捡起来上交。说完,何大拿面有得意的表情,甚至在炕上唱起戏来。平时看似温文尔雅的从维熙一拳打在了他的脸上,并告诉他,你要是报告领导,一切就真相大白了。是什么给了从维熙挥拳相向的勇气,是对祖国的爱,是对人民劳动的尊重,从维熙的眼里不揉沙子,他敢于和一切损害祖国和人民利益的事情做斗争

悲与思

燕赵之地多慷慨悲歌之士,从维熙生于燕赵,胸中自有一股慷慨之气。

从维熙说:“我不是人才,也不是庸才,但是绝不做个奴才”。在那些荒谬的日子里,从维熙见惯了人世间的善,也见惯了人世间的恶,从维熙从一个乐观开朗的青年成长为一名心中充满了忧患意识的文学家,他的笔调转向了悲凉,在这悲凉中是生命的沉潜和对人性的反思。

从维熙认为文学应该具备三个特质:它应该是很深刻地反映真实社会面貌的;它是能够描绘出人生的真正意义的;它是能准确而细腻地描写心灵的。从维熙的作品也正是如此,他的小说因为其名作《大墙下的红玉兰》而被称作是“大墙文学”,这是一类以特定时期冤狱为题材的作品,反映出了人们在艰苦环境和不公待遇下的心灵真实。而更可贵的是,这些作品中的主人公无论身处何种险境,面对怎样的待遇,心中始终保持着对祖国的爱、对人民的关怀以及对正义必将到来的信心,从维熙将自己心中的悲愤与对国家未来、命运的思考写进了小说,他的小说饱蘸自己的生命与血泪,这使其作品有了超越时代的生命力。虽然没有太多宣传,但是从维熙的小说在读者中越走越广,其原因就在于作者与读者之间联通着对祖国的那份爱。

作家李辉评价从维熙说:“老从的好处就是能拿得起、放得下”,“他向来都是把苦难写出来了,就都过去了,没把这事当回事。”我们的民族、我们的国家也是曾经这样多灾多难;但是,艰难困苦,玉汝于成,这些苦难同时也是我们思索的起点,是我们远航的风帆。从维熙去世了,那和共和国一同成长的一代人终将远去,而在他们精神的鼓舞下,这个时代的作家们正在成长起来。