■ 邱俊霖

橄榄是亚热带水果,盛产于我国的南方,尤其是岭南地区包括海南岛。

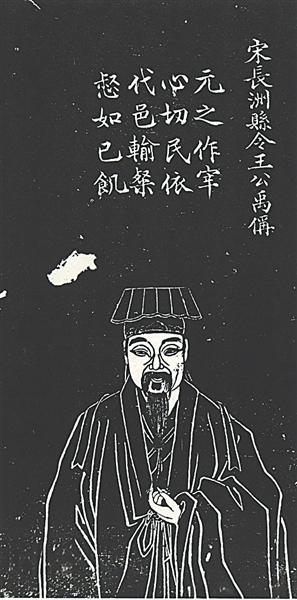

橄榄味道清香微苦,不过苦后回甘,略带甜味,但并不是所有人都能习惯橄榄的味道。北宋诗人王禹偁(954年—1001年)就提到:“江东多果实,橄榄称珍奇。北人将就酒,食之先颦眉。”(《橄榄》)古时候,很多北方人吃不惯橄榄,橄榄一入口就皱起了眉头。

北宋大文豪苏轼(1037年—1101年)应该吃过橄榄,他也写过《橄榄》诗:“纷纷青子落红盐,正味森森苦且严。待得微甘回齿颊,已输崖蜜十分甜。”

一首诗制造的“话题”

苏轼的《橄榄》诗提到了一个当时特别流行的说法,很多诗歌著作中都有提及,宋代诗人王直方就说过:“橄榄木高大难采,以盐擦木身,则其实自落,所以有落红盐之语。”(《王直方诗话》)

说的是橄榄树高大挺拔,所以想采摘橄榄果实并不容易。在古时候,许多长期生活在北方的古人并不了解橄榄树,于是就产生了一个谣言:用盐擦拭橄榄树的树身,那么橄榄果就会自己掉落下来啦。红盐也是食盐的一种,古时候特别流行“青子落红盐”的传说。

南宋文学家胡仔曾在岭南生活七年之久,他读了苏轼的《橄榄》诗后,十分疑惑。后来,他结合自己的亲身经历,在《苕溪渔隐丛话》中提出了自己关于这个传说的看法:“余居岭外七年,备见土人采橄榄,初未尝以盐擦树身,亦只以梯采之,或以杖击之。而东坡落红盐之语,当自别出小说也。”胡仔说,岭南人采摘橄榄,都是用梯子或者棍子,就没见过擦盐的。看来苏轼提到的“青子落红盐”,大概是从哪儿看到的小说情节吧。

不过,后世的学者们考证,在南方民间其实的确有这种土方法:“橄榄树高,将熟时以木钉钉之,或纳盐少许于皮内,其实一夕自落,亦物理之妙也。”(明·李时珍《本草纲目》)

由于橄榄树长得高,待到橄榄果实快成熟时,用木钉钉开小口,在橄榄皮上稍稍擦些盐,橄榄的果实就会在一夜之间自动落下来。这么看来,苏东坡在诗里所写的法子,是有根据的,并不是凭空捏造的。

再来看看苏东坡对橄榄滋味的评价。他说,橄榄味道苦涩,虽然吃完之后能够微微回甘,但哪儿比得上甜美的“崖蜜”呢?

“崖蜜”是什么?古人也做过深入探究。许多诗人认为“崖蜜”是樱桃的别称,也有人认为“崖蜜”指的是蜂蜜或蜜糖。众说纷纭,一直没有定论。

无论哪种说法准确,读者都能大致理解:“崖蜜”是一种特别甜蜜的食物。这么粗看,苏东坡大概是不爱吃橄榄的。但他万万没想到,自己随手记下的一首诗,后来居然衍生出了一个让许多文人墨客们吐槽的话题——“橄榄何如蜜”。

橄榄和崖蜜,哪个甜?

宋代抗金名臣李纲,在品尝了新鲜的橄榄后,便爱上了这种独特的味道:“岂无崖蜜十分甜?竞爱清严解变甘。”(《尝新橄榄二绝句·其一》)

谁说橄榄比不上崖蜜?我就喜欢这种逐渐回甘的口感。李纲告诉大家自己喜欢橄榄,这也没啥大不了,关键他后面还带着戏谑的口吻对某些食客“补刀”:“堪笑区区弃捐者,半途回味始知惭。”可笑的是那些不识货的吃客们,忍受不了橄榄刚开始的那股涩味将其抛弃,等嘴巴回过甘来时才追悔莫及。

李纲曾经因为主张抗金被南宋朝廷贬到海南。虽然他在海南生活的时间并不长,但相信途经岭南或在海南时,想必也吃过橄榄。

清代诗人吴之振看了苏东坡的诗,也忍不住多说了几句:“衰年滋味全区别,不怕酸辛却怕甜。”(《次东坡橄榄诗韵》)人一旦上了年纪,对于美食的感受全然不同:不怕辛酸之物,最怕甜腻的东西。换而言之,相比于甜蜜的食物,吴之振大概更喜欢酸涩的橄榄。有人说,吴之振说的不只是他对食物的看法,也是他的人生感悟。

当然,也有些诗人的脾气比较火爆。比如清代诗人江湜,他与吴之振口味相近——喜欢橄榄,却不爱甜腻的食物。他在诗歌中直接开喷:“况有伧夫嗔涩口,反颂崖蜜甘如饴。”(《橄榄》)居然有“伧夫”埋怨橄榄苦涩,反而夸赞崖蜜甜美如饴。在词典中,“伧夫”指的是贫贱的粗汉。不知道苏东坡看到这首诗,是否会气晕过去。好在苏东坡看不到——江湜生活的年代与他生活的年代相距近800年光阴。

由于橄榄味道的独特性,在古代,人们还将其用来比喻忠臣直言。比如,还是北宋诗人王禹偁,他在另一首《橄榄》诗中便比喻道:“皮核苦且涩,历口复弃遗。良久有回味,始觉甘如饴。我今何所喻,喻彼忠臣词。直道逆君耳,斥逐投天涯。”因此,橄榄又有“谏果”“忠果”等别称。

忠言逆耳利于行。良臣常常直言不讳,话虽不中听,但回想起来却觉得大有裨益。南宋诗人刘克庄也用橄榄比喻忠臣:“须信谄语尤甘,忠言最苦,橄榄何如蜜?”(《念奴娇·寿方德润》)大伙儿得相信这么个理:谄言媚语才动听,有益的话向来逆耳。孰好孰坏大家心里都有数,这就像甜蜜的食物怎么能与橄榄相提并论呢?

苏东坡正话反说?

众所周知,苏轼曾经被贬海南,他应该见过橄榄树,其《橄榄》诗的后两句“待得微甘回齿颊,已输崖蜜十分甜”,也化用了一个“段子”,在很多古籍中都有记载。比如明代的江盈科在《雪涛谐史》中就有记载的:“北人与南人论橄榄与枣孰佳,北人曰:‘枣味甜。’南人曰:‘橄榄味虽辣,却有回甜。’北人曰:‘等你回得甜来,我先甜了一会。’”

根据历代各种《诗话》的分析,在苏轼生活的宋代,这个“段子”也特别流行。既然化用了,可见苏东坡这首诗是用开玩笑的口吻写的。

因此,有人为苏东坡叫屈:《橄榄》一诗的语气特别值得玩味,还请诸位读者细品——苏东坡看似在说橄榄不如“崖蜜”甜,实际上说的却是反话,是在嘲笑太甜腻的食物没什么可回味的,不如橄榄那般耐人寻味。

其实,无论橄榄还是崖蜜,都各有风味,没必要褒一贬一。如果将两样果子摆在人们眼前,相信大部分食客两种果子都想尝一尝。