■ 耿占春

情动于中而形于言,几近自然行为,每个人的生命都曾经有过抒情的时刻,被什么所感动,爱或怀念,欢乐或忧伤,天真或世故,都会让一个人置身于抒情时刻。书写下这些情感体验,则介于人的自然行为与诗歌写作之间。

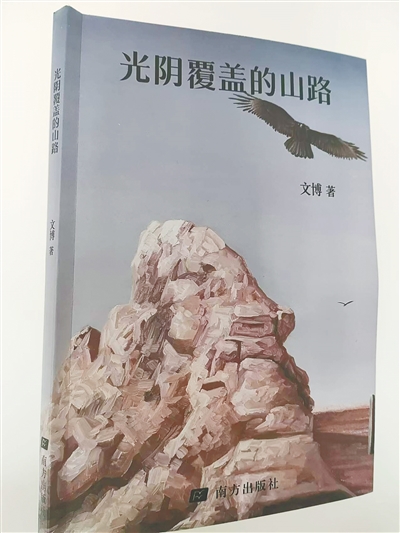

见到文博的时候,我知道他属于天性上的抒情诗人。从《光阴覆盖的山路》中不难发现,他在历经世事沧桑之后依然保持着生命的天真,在理性认知中保持着情感的温度。文博是海南本土人,他的诗歌中密布着那些我略有所知或走过的地方,他为自己的故乡写下了《昌化江颂》《赞百花岭瀑布》等诸多自然颂歌,也写下了《八所工业城》《田园城市——琼海》《逐梦自贸港》这样的现代海南赞歌。正如文博对城市的抒写构成了乡村的对应主题,与自然主题对应的则是诗人对文化传统的抒写,诗人在《老码头》看到“东坡先生的《别海南黎民表》\从历史的深处漂泊而来”;置身“忧国怀乡”的《五公祠》,感受“无边无际唐风宋韵袭来”……文博行走在故乡《光阴覆盖的山路》上,遍览城乡与古今之变,抒写着自然的赞美诗和传统文化的颂歌。

在赞美诗的基调上,诗人抒写着的是绵绵无尽的乡愁,在文博笔下,“乡愁,是一条光阴覆盖不了的村路\延伸着,悠悠的心事\让故乡长成了山路两旁稻穗响动\其中有父母喊我乳名的声音……”(《故乡不曾走远》),唯有童心才会听到这样的声音。随着岁月的流逝,故乡似乎是不曾远离的一次次重逢。诗人文博的家在东方,在海岛的西部,如他诗中所描述,穿过村子的路一头通向山麓,一端通往大海,文博有志于《重拾海子的诗》也许根源于此:他的家“比海子那一所更贴近大海\认大海为亲人,认海岸为邻居”,可以说,大海的涛声就像是一种乡音。

充溢在文博诗歌中的就是这样一种对故乡的爱,他的心中不仅时常听到父母呼喊其乳名的声音,以至于诗人感到,“我听到燕子 斑鸠的叫声\它们夹杂着乡音的尾巴”。在这首《乡音》中,诗人说:

几十年过去了, 我从来无法

用母语的内核

写过一首故乡的颂歌

然而自上世纪20年代以来的短短三年里,文博就用饱含内核的母语写下了一首首故乡的颂歌。对文博来说,故乡,乡音,母语,总是牵动着母亲与父亲的身影。

诗人从未忘却自身来自何处,没有忘记生命的根在乡野和泥土。而文博对故乡的爱、那些美好的乡愁总是与伤痛的记忆混合在一起。在《故乡》一诗里:“那时,村子住在陶渊明的诗里”……一个诗意的情境是“晚归的牧童\在山径上,吹着竹笛”,与之并存的却是另一种情境:

月光落在父亲墓碑下的青草上

落在我灵魂的深处

抚慰泥土历史的伤疤

仿佛在叙述古韵新风的故乡

记忆中的乡村被相当完整地呈现出来,愁苦的日子、父辈艰辛的劳作与令人感念的乡愁并存于文博的诗篇之中。

文博诗歌中抒写的乡村与乡愁,不仅是故乡的风景,也是内心的风景,他的谦卑即在于,在品味了焦虑、挫折与平庸之后,他“知道自己的内心多么荒芜”,这是如此诚恳的一种自白,这一自觉让诗人更为谦卑、平和并得以规避志得意满的平庸。

诗人在诗里将“树木花草为我疗伤开了一个药方”公布于世,而且将疗愈之路指向故乡于童年的方向。外部世界的时间是直线流逝的,而人的内心时间则是可逆性的,对诗人来说,光阴覆盖下的山路就是通向自然之路,通向童真之路。在抒情诗领域内,在关于故乡、母爱、童年和乡愁的抒写中,在人与自然万物的共生状态,文博以他的真挚和质朴,从老生常谈的边缘挽救了这一历史悠久的抒情主题,并赋予其时代性的情感内涵。

时至今日,文博似乎依旧凭着他的抒情天性和自然情感写下这些随意挥洒的诗歌,似乎他暂时并不打算以更“专业”更“现代”的修辞方式“提升”他的诗歌,似乎对文博而言,写诗就像是挥霍他的欢乐,仅仅是他抒情天性的一种自然流露。