■ 杨道

2025年,是岭南文献学家冼玉清(1895年1月10日——1965年10月2日)诞辰130周年、忌辰60周年。近日,广东多地都在举办相关的纪念活动,引发诸多关注。

在我们的记忆里,冼玉清的名字出现得并不多,这或许缘于她一生只埋头做学问,不假雕饰,少有吸引眼球的花边新闻。事实上,史料关于她的记载,措辞都是分量十足的:画家、著名文献学家、杰出诗人……她为岭南的文化研究献出了毕生精力,在历史文献考据、乡邦掌故溯源、诗词书画创作、金石丛帖鉴藏等方面功昭学林,被誉为岭南巾帼中的“不栉进士”。

国愁千叠一身遥

对于冼玉清的人生,我更多是从她写于1958年的《自传》底稿中寻得了一些脉络。她祖籍广东南海西樵,出生于澳门的富商之家,童年时期先在澳门启明学校读书,后转学入“灌根学塾”,师从陈子褒。陈子褒是光绪年间富有爱国情怀的举人,曾参加过康有为、梁启超组织的“公车上书”行动,并加入“保国会”,积极参与戊戌变法。后赴澳门开办灌根学校,从事启蒙教育工作。

作为启蒙老师,陈子褒对于祖国的这腔热血,应是对年幼的冼玉清产生了极大的影响。“未识罗绮,不谙世故,徒欲不负所学,为社会尽绵力。”这是冼玉清16岁时发下的宏愿。她甚至做了终生不婚,委身教育,为国家培养人才的决定。于当时的社会环境而言,她的这种想法无异于惊天响雷,在岭南引发了极大的震动。对于由此引发的各种流言,冼玉清从不计较。从岭南大学毕业后,她留校任职教授,并担任学校文博馆馆长,她的住居碧琅馆如今成为人们纪念她的所在。

抗战期间,冼玉清的行止让“巾帼”一词得到了具象化的诠释:1938年,日寇将战火烧至广州,她随岭南大学迁香港,一路忧国忧民,并作名画《海天图》以叙之。后来香港沦陷,她暂回澳门家中避难。1942年7月,闻岭南大学复校,她不顾家人亲友的劝阻,烽火逆行,毅然离开澳门,历经千难万险,赶赴岭南大学新校址。其时条件异常艰苦,学校建于荒山上,教授们居于民宅中,于烽火中讲学授课,延续着教育的火种。某种意义上,他们是另一所抗战时期的“西南联大”。教授们被后人尊称为坪石先生,冼玉清就是其中最杰出者之一。

作为诗人的冼玉清,在抗战期间写了许多诗,其中组诗《流离百咏》显见了高尚的爱国情怀及深厚的文学底蕴:“国愁千叠一身遥,岂被黄花笑折腰。/地限华夷遗恨在,几回痴立寸金桥。”(《归国途中杂诗》)1942年7月,岭南大学决定迁到粤北曲江复课,冼玉清接到岭大校长通知,毅然从澳门绕道,辗转往粤北,在湛江赤坎时,她写成此诗。诗中的寸金桥,是当时法国租界的地标,诗人站在桥上时,忧愤交集。她曾直白地表达自己的爱国之志:“今国家正在危难之时,我应与全民族共甘苦,倘一己有优越条件而高枕苟安,非素志也。”

执炊涤器寻常事

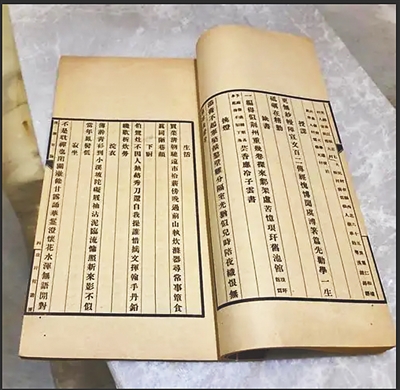

冼玉清一生致力于教育和文献的研究,但我对她的认识,更多来源于她的文学著作,组诗《流离百咏》、手订的《碧琅玕馆四卷》,以及随笔《更生记等》。尤其她诗中的素淡清雅,有一种“淡至无言意转深”的隽永,这一点,或可从她的《夏日读书》里得到佐证:“把卷自怡悦,俯仰千载余。/诗心爱摩诘,赋笔谢相如。”

“诗心爱摩诘”,显见了冼玉清作为诗人的气质。王维被誉为“诗佛”,其诗在唐诗中独树一帜,语言精工典雅,诗风清新淡远、空灵幽静,极富禅意,且其精通绘画,故而,后世皆评王维诗是“诗中有画,画中有诗”。冼玉清亦工于绘画,诗风淡远,确乎承袭了王维诗的特质,这一点,或可见于陈三立(文学大家陈寅恪的父亲)对其诗的赞赏:“澹雅疏朗,秀骨亭亭,不假雕饰,自饶机趣。”

“自饶机趣”,这句评价似乎应和了冼玉清自己对诗的解读:“诗是人间最美丽的东西,情感是世上最微妙轻灵的东西。”回乡时,冼玉清写了“西樵杂诗”六首,其中《步归简村》描述了回乡场景:“二月山花映面朱,山多杜鹃花。青蒲扇子绿罗襦。倾村老幼当门立,不看新娘看阿姑。宗弟逸农挈新妇同返乡。”在岭南大学时,冼玉清曾被同事和学生尊称为冼子和冼姑,诗中对回乡途中见闻的描写细致生动,显见了诗人深厚的文字功底和充满谐趣的性情,而诗人的豁达,亦寄寓其中。譬如《曲江诗草》之《生活》,她如是写道:“买菜清朝驰远市,拾薪傍晚过前山。执炊涤器寻常事,箪食真同陋苍颜。”其时,在曲江的岭南大学教学环境异常艰难,买菜、下厨、捡菜煮饭、洗碗碟等等,冼玉清都亲自劳作,她把自己比作孔子弟子颜回,“一箪食,一瓢饮,在陋巷”。即使生着重病,她也能淡然处之。40岁时,冼玉清经历了人生的一次大病,卧床两月,形销骨立。后求医被诊为甲状腺病状,医生问诊其颈部是否有过肿大,冼玉清一时无言,她平日痴迷教学,并不关注自己形象的雕饰。这一晚,她在学校研究又至深夜,忽然想起医生的询问,却不知自己颈部是何时肿大的,于是,她很认真地幽了自己一默:“春非我春,秋非我秋。颈旁之胀,颈自知之,我不暇知也。”

人格如东岭孤松

对于冼玉清的性情,作家秦牧的《关于岭南女诗人冼玉清》作了很生动的描绘:“她身材微胖,穿的是绿袍、绸衫裤一类的中式服装,大都是陈旧的,但非常整洁。我从来没有见她穿过‘布拉吉’之类的西服,她有时也往髻上簪一朵鲜花。”奇特的是,如此素朴的冼玉清,秦牧却将她比作与李清照、朱淑真、陈端生等一脉相承的“女学渊源”。

冼玉清一生向往“贤人君子”的人格,平日温文尔雅,待人和善,她出身于富商家庭,却无半点阔家小姐的骄纵,相反,关于她节俭的轶事,在许多相关她的传记里都有:在岭南大学读书期间,她一直半工半读;一件旗袍,她甚至能穿二十年;请客吃饭,经常只花五角钱;一年中秋节,她邀请弟子到家里赏月,席间她把一个月饼切成了十六块, 每人一块分着吃。这件事后来被一些好事者当成笑料传了出去……然而,如此节俭的冼玉清,在岭南大学附中教国文时, 发现一位极具音乐才华的学生想去法国留学, 但由于穷困,愿望一直不能实现。于是,她不仅全额资助他赴法国留学, 还负担起这位青年年迈母亲的起居照顾。这个青年就是著名音乐家冼星海。

1942年,文学家陈寅恪在香港大学任职期间,正逢抗战,食物短缺,陈寅恪一家生活困顿,此时暂居香港的冼玉清,托人给陈寅恪送去四十元港币。虽然陈寅恪并未接受,但他们因此结缘,成为暮年的挚友。

冼玉清一生爱才。1965年5月,虽已染病卧床,她仍记得学生梁羽生的肠胃病,并特别去信为他分析病症。然而,这封信发出五个月后,这位杰出的女诗人就与世长辞了。临终前,她将自己的大部分财产、近200万港元悉数捐给了国内的统战部门,她说:“此款是已出之物,如何用途,由你们支配,总要用得适当就好了。但此事只系圈内人知道便了。切不可宣传,更不可嘉奖。”

但历史还是给了她丰厚的嘉奖,儒学大家杨寿昌在《<更生记>序言》中给了冼玉清这样的评价:“爱才如命,考核严格。一矫因循苟且之习。相识遍南北,而人之亲之,如东岭孤松,秋空皓月。崇仰其人格之峻洁。”