余光中先生以鲐背之年于宝岛台湾遽然长逝,为华语文学的写作留下了急促而又感伤的长叹。

在众多台湾诗人当中,余光中的名字更为大陆普通民众熟知。因着“一张小小的船票”,这个清矍的老者成为了台湾诗歌的代表。然而,汉语诗歌写作者、研究者的心中,余光中的分量绝不仅仅止于《乡愁》。他以优秀的西语功底和西方文学的修为,成功地进入汉语诗歌写作的核心地域,并且努力发掘、重塑汉语本体的诗歌美学和可能性。

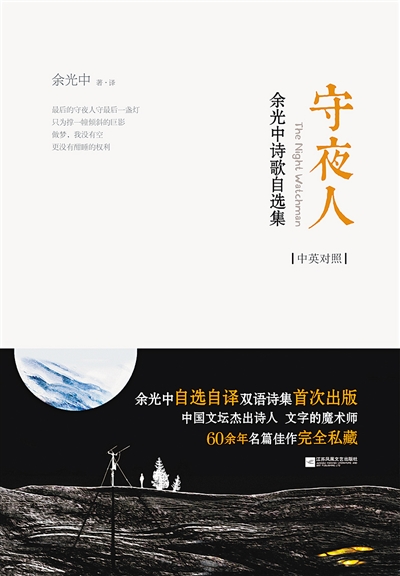

2017年,余光中先生有两部诗选《守夜人》和《风筝怨》分别于3月和10月在江苏凤凰文艺出版社梓行。《守夜人》为余光中先生自选自译的双语诗选,这在大陆尚属首次出版。《风筝怨》则是余光中亲自命名、作序、审定的选集,并且是出版社在今年重阳节作为生日礼物献给余光中的。余光中生于1928年的重阳节,自称是“茱萸的孩子”。《风筝怨》,已成绝响。

2017年是一个不平常的年份,从1917年现代白话文学发生起,整整过去了一百年。中国现代白话文学创作的肇始,正是从胡适的白话诗歌尝试开始的。所以,2017年,不仅是中国现代文学的百岁诞辰,更是中国白话新诗的百年诞辰。《守夜人》和《风筝怨》的出版,也深含着对汉语新诗百年诞辰的敬献。

余光中的诗歌与同期很多台湾诗人相比,更多了浓厚的文化找寻色彩。《白玉苦瓜》《唐马》《戏李白》《将进酒》等作品分明就是一场与传统文脉的隔空对话。“白玉苦瓜”“唐三彩”“长江”“李白”,绵密而充满文化符号性的种种意象编织成为一个庞大的话语系统,在这个话语系统里面,词与词之间的关系丰盈为找寻和确认文化身份的线索。海峡的阻隔,使基于情感和人性的“乡愁”向文化身份蔓延,最终抵达为“文化的乡愁”。“黄河西来,大江东去/此外五千年都已沉寂/有一条黄河,你已经够热闹的了/大江,就让给苏家那乡弟吧/天下二分/都归了蜀人/你距龙门/他领赤壁”,虽然生于南京,但是联系少年时代的四川经历,诗中诗人对川蜀的讴歌不能不说保持了这种蔓延的痕迹。汉语的魅力也借机在词语所负载的文化意象性中凝结为复杂的互文修辞,古人的诗情写照着今人的创作,以及在其中发现或继承汉诗绵延不绝的传统精髓的企图心。从某个角度上看,余光中的文化书写启发了大陆诗人在朦胧诗以来的汉语诗歌书写当中的文化找寻尝试,区别在于,前者抵抗的是远隔,后者面临的是断裂。

既然是选本,《守夜人》和《风筝怨》难免小有重叠,但从命题上看,两者的侧重是不同的。“守夜人”说的是自己,“风筝怨”则是献给他的妻子。“五千年的这一头还亮着一盏灯/四十岁后还挺着一枝笔”,《守夜人》的开头就通过时间关系的比照,明确定位了诗人自己与汉语文脉之间的纽结,宣誓着“只为撑一幢倾斜的巨影/做梦,我没有空/更没有酣睡的权利”的文化使命意识。“风太劲了,这颗紧绷的心/正在倒数着归期,只等/你在千里外收线,一寸一分”,《风筝怨》的结尾通过一系列的暗喻,比况了对夫妻关系和爱情关系的微妙体察,是情感回归。

作为诗人生前的最后一本选集,《风筝怨》主题的情感回归,或许是冥冥之中的谶语。绳索还在手中,而那架守夜的风筝却乘风远去了。

本来,《风筝怨》作为余光中先生九十岁生日的贺礼,赶在今年的重阳节面世,其责任编辑还策划了读者为余光中先生读诗的活动。在她对余光中先生的造访中,余先生提到没有看到过大陆老版《红楼梦》。后来,她与出版社商量,嘱我为余光中先生刻一枚“茱萸的孩子”的图章。计划未来,将读诗的录音、《红楼梦》光碟和印章一并赠送给余先生。奈何,先生突然乘鹤西翔,远游之速,始料不及。

摩挲案头的《守夜人》和《风筝怨》,突然一阵感慨。