■ 潘心团

编者按

6月16日晚,2024第九届大致坡琼剧文化节在海口市美兰区大致坡琼剧文化广场开幕,琼剧体验活动、戏迷票友大赛、“琼韵有理响”基层巡演、琼韵盛典和“大致坡周末剧场”等5大主题精彩活动,将持续到9月份。

约有400年历史的琼剧,一直是海南人喜闻乐见的民间文艺品种,且在晚清时期便已走出海南岛,在南洋地区为琼籍乡亲纾解乡愁;抗战时期还在南洋宣传抗日,担负起民族大义;中华人民共和国成立后,琼剧又在东南亚地区再度辉煌,并传播到世界各地有海南人的地方。

“下南洋”“闯关东”“走西口”,是中华民族三大人口迁徙壮举。海南人早期“下南洋”,主要落足地为东南亚国家,身在异域他乡,每当望海思乡的时候,最能抒发思乡之情的当是哼唱一两句琼剧了。因而,民间有言道:“有海水的地方就有海南人,有海南人的地方就有琼剧。”

晚清苦戏唱哭琼侨

清代咸丰至光绪年间,时势动荡,很多琼州难民为生活所迫,或下南洋谋生,或被卖“猪仔”到南洋,其中有民间土戏艺人混杂而下,他们在东南亚各地求生存,也在当地撒播了琼剧的种子。

据《中国戏曲志·海南卷》记载,道光十五年(1835年),琼州大戏班“琼城梨园班”一百多人,从府城出发,乘坐海南商人王家璧的运米商船到越南西贡(今胡志明)演出,艺人有金公仔、白玉娃、吴福光、林童等,演出了《琵琶记》《白兔记》《金印记》《方世玉打擂》等剧目。

首场演出《琵琶记》,有一折“吃糠”戏,写赵五娘丈夫上京应考后,家乡连遭旱灾,度日艰难,赵五娘暗中咽糠,把米饭留给公婆。饰演赵五娘的白玉娃唱腔婉约柔和,做功(我国地方戏曲尤其是琼剧主要以唱、念、做、打为四大基本功——编者注)细腻逼真,侨亲触景生情,满场泣泪淋漓,纷纷捐钱捐物让戏班带回琼州救济乡亲。

这次演出首开琼剧出国演出之先河,为琼剧流播海外开了个好头。

此后,海南岛的琼顺班、凤兰班、福堂班、丰顺班、万年春班、联珠公司班、东安利班、琼汉年班等30多个土戏班社陆续南下旅演,随班而来的土戏艺人有陈俊彩、卢彩文、郑长和、陈成桂、姚赛蛟、琼丽卿等,并相继创办“琼崖伶人联谊会”“南洋琼粤优伶联谊会”等社团,为旅居南洋的侨胞提供了乡音乡情寄托。

据《海南岛古代简史》一书记述:“清咸丰、光绪年间,漂泊到南洋的琼剧艺人,除了演出琼剧,还教青少年跳‘盅盘舞’,并教唱琼剧和少林武术等。”

20世纪20至30年代,是琼剧事业在南洋发展的巅峰时期。旅新报人王振春先生在《梨园话当年》里记述:“当年海南岛艺人为逃避战火,纷纷南来,宣传抗战,声援保家卫国,成了东南亚土戏班的活动内容。南星琼剧团是最瞩目的一个,演出剧目都与抗战有关,如《还我河山》《泸州两妇人》《鸭绿江上》等,演出门票和捐款积蓄通过南侨总会,捐给中国政府,作为救国基金。”

不是猛龙不过“洋”

陆续南来的军戏、土戏艺人,或随班而至,或单身漂泊,主要在星洲、马来亚、文莱、暹罗、吕宋、马六甲、印尼、金边、安南等地演出,成绩卓越,但生活清苦。

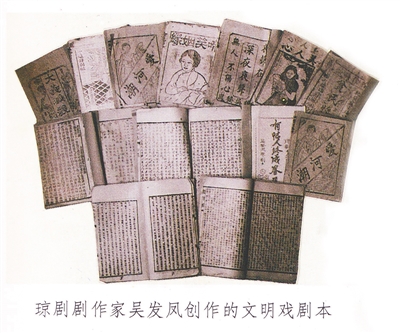

万州(今万宁)土戏男旦庆寿兰,早年创建琼顺班,因编演讽刺慈禧太后的《颐和园》《北洋狗》,遭到当局悬赏缉拿,被迫流落星洲,与黄瑞兰等艺人创办集演戏、编戏和教戏于一体的“星洲剧社”;会同(今属琼海)武生卢彩文,光绪初年在南洋跟广府班(粤剧)学戏,是琼班“科白”戏改唱“梆黄”曲调的先驱,懂得吐火吞火、空中飞人、耍弄飞刀等技巧,运用到《火牛破甲兵》《秋香过岭》等剧目,在南洋各地演出引起轰动,华侨赠以“武冠五洲”匾额。他常对年轻艺人说“发无苍白艺不精”,八十高龄了还演吐血周郎,观众称“八十小生”;民国十六年(1927年),因海南岛战乱,琼剧“开戏师爷”吴发凤(早期琼剧只按提纲演戏,没有剧本,吴发凤开始编文明戏脚本进行排演,因而得此尊称)也随班到南洋避难,虽然他在海外没有产生影响的琼剧演出,但他编写的一批土戏时装剧本《双自由》《林兰香弄嫂》《瓜寮成亲》《马伏波开琼》《继母泪》等,不断通过出洋旅演的戏班运往东南亚各地销售,并被当地戏班搬上舞台,在东南亚刮起演出“西装领带剧”热潮。

琼剧名生郑长和四下南洋旅演,事迹尤为感人。

1918年,初露头角的郑长和得到名旦陈成桂的赏识,邀请他到暹罗参加“成桂班”演出。郑长和与陈成桂搭演从曼谷起步,途经高棉(今柬埔寨金边),最后抵达安南(今属越南),旅演琼侨聚居的大小州府,穿越半个东南亚,历时约三年之久,“成桂班”因此誉满东南亚。

此后,郑长和又先后于1927年、1931年、1939年来到南洋,在东南亚与海南岛之间四次往返,与名旦吴桂喜结为伴侣,并继承陈成桂的“成桂班”,易名为“长和班”,继续在南洋各地旅演传播。

琼剧研究者徐春景曾经记述郑长和率“南洋班”最后一次赴泰史迹:“在西营避难的郑长和接到泰国班主来信,约九月中旬,便携带30多名艺友搭乘一艘小货船日夜兼程赴泰。船在海上颠簸一个多星期,艺友又饿又吐,个个脸色蜡黄。上岸后被安置在曼谷金星戏院挂牌演出。每演出一场,生、旦角各十二元,净、末、丑各三元,龙套每人五角。三顿饭由艺人自己解决。”

早年出洋旅演的琼剧名伶还有很多很多,如近代为观众所熟悉的韩文华、王凤梅、陈乐元、三升半、新长和、谭歧彩、林鸿鹤、王广花、王黄文、林道修、陈华、红梅等,在东南亚琼籍侨亲中有很大的知名度。难怪艺友戏称:“出过洋的琼剧艺人才是真正经过磨炼的艺人。”

琼剧走向世界舞台

20世纪30年代前后,海南岛琼剧名伶纷纷下南洋,为东南亚琼侨传乡音增乡情,也推动旅居南洋的首代侨民、二代侨民兴起热爱乡音、唱演琼剧的热潮。至中华人民共和国成立前,东南亚各地琼剧班社相继涌现,如培风、明天、琼联友、琼南、琼联华、琼联声、艺光及二南等,在侨民聚居地区常年唱演,名伶有郑白雪、吴雪梅、符赛珠、符青云、黎丽英、王涛、吴秋娥等,演出的剧目也以传统戏为主,如《张文秀》《秦香莲》《梁山伯与祝英台》《狗衔金钗》《春水浇桃花》等。

吴雪梅是名扬新马泰的红伶,她幼年随父母从海南岛下南洋,1953年第一次登台义演,主演《爱河潮》《空谷兰》《糟糠之妻》等剧成名,曾在新加坡国风、南风、琼联华等剧团演正旦,至晚年仍参与泰国繁华剧团的演出。

中华人民共和国成立后,在南洋旅演的艺人陆续返琼。旅居泰国艺人成立了繁华、金龙、南艺等有影响的琼剧班社;马来西亚琼州会馆联合会出版的《义演特刊》中写道:“星马琼剧团计有十余单位。”郑有铮先生《细说琼剧六十年》里也记述:“琼剧团体如雨后春笋,于50年代末期至60年代初期相继成立。此时的马来亚琼剧锣鼓喧天,大放光芒,说是黄金时代也不为过。”

1982年,广东琼剧院重启出国交流活动,再次赴新加坡、泰国访问演出,琼剧名伶荟萃,演出传统剧目《张文秀》《搜书院》《狗衔金钗》等,在海内外产生巨大影响,促使琼剧对外交流常态化,专业、民营琼剧团体及个人应邀出洋开展琼剧演出交流、教学活动络绎不断,不仅在东南亚,还远涉美国、加拿大、法国等国家及港、澳、台地区,把琼剧艺术传播到全世界上每一个有海南人的地方。

(作者系海南省琼剧研究传播中心副主任)