眼下,正是纪念莎士比亚、汤显祖和塞万提斯逝世四百年如火如荼的时节。但是,至少在中国,塞万提斯基本被忽略,只听闻上海有一部和塞万提斯有关的百老汇音乐剧《我,堂吉诃德》上演;汤显祖则主要集中在昆曲领域,“临川四梦”也都编出了昆曲版,此外便是汤显祖家乡江西的“乡音版”,其实是赣剧版;莎士比亚则不同,英国皇家莎士比亚剧团、立陶宛OKT剧团轮番演出莎剧,连英国国家剧院的莎剧现场演出的电影放映,票价也能定得颇高。还不用算上大大小小的剧团上演莎剧改编作品。三翁的死后哀荣,虽不能盖棺论定,但亦是可见世人好恶之一斑。难怪乎香港的郑培凯教授最近的访谈题目就叫“汤学不如莎学”。

谁是莎士比亚?

莎士比亚到底是谁?这个问题至今尚未有定论。尽管关于莎士比亚的研究著作、传记已是汗牛充栋,而且还在源源不断地生产,未免让莎士比亚的爱好者或收藏者感到绝望。但迄今谁也没有确切找出一位真正的莎士比亚。有人说莎士比亚是同时代的一位贵族的化名,就像人们煞费苦心地考证《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生到底是王世贞还是屠隆或是李开先,《西游记》的作者是鲁王府的一位深谙道教龙门派的无名氏而非落魄书生吴承恩,这些伟大的作品找不到伟大的作者……在伊丽莎白时代,编剧还是低人一等,不被当做正经的文学事业,如今视若经典的莎剧们也仅仅是观看戏剧时的“场刊”“脚本”,因此莎士比亚竟然是匿名者。如同中国明朝的士大夫们,以小说为小道,编故事成了无名的消遣或斗争。

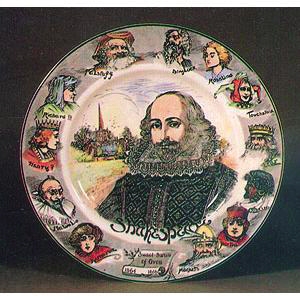

然而,莎学的学者数百年来依靠着蛛丝马迹,——譬如通过仅存的一幅据称是莎士比亚的肖像和几个签名等,建构出一个莎士比亚的生活轨迹和文学形象:莎士比亚是伦敦附近一个小镇的文学青年,家道殷实随后又败落,经历了一场骗婚或逼婚后,孤身一人来到伦敦,先是当演员,后来当编剧,同时不忘在家乡置办家业,最后终于衣锦还乡,终老斯土。

人们一方面在竭力完善这幅莎士比亚画像,另一方面又在不停的质疑和解构。这位看起来平平无奇的小镇文学青年,真的是三十余部伟大剧作和一部十四行诗集的创造者么?莎士比亚的教育程度、文化水平或眼界,能够使他写出《哈姆雷特》、《奥赛罗》或《仲夏夜之梦》等等经典莎剧么?

在电影《莎翁情史》里,莎士比亚真的就是这样一位出身卑微的文学青年,他的创作生涯、他的灵感的枯竭与再生、他的恋爱而不可得,都成就了《罗密欧与朱丽叶》这部杰作。这部电影的导演与编剧是汤姆·斯托帕德,也是熟谙莎剧,并因为对莎剧的后现代改编而成名的剧作家。

生存,还是毁灭?

“生存,还是毁灭,这是一个问题。”这是一句家喻户晓的莎剧金句,出自《哈姆雷特》。可以说,凡是知晓莎剧处,便有此类金句流传。

英国在2013年放映了一部纪录片《缪斯之火》,拍的是两位演员兼莎剧爱好者的访问记,他们“以莎士比亚的名义勾搭”,访问大导名演、学者与路人,遍及英国、丹麦和美国,追问莎士比亚于他人、于自己的意义。印象最深的除了访问美国耶鲁的大批评家杰姆逊、一位开家庭莎士比亚剧院的爱好者之外,便是在街头见人就问莎士比亚,被问的人或许对莎士比亚知之无多,但基本上都能说出若干莎剧金句。

童道明先生在一篇回忆莎士比亚的影响的文章里提到,人们所传诵的《哈姆雷特》金句也是随着时代而变化的,譬如大半个世纪前,当时流行的是另一句“这是一个颠倒混乱的时代。唉,倒霉的我,要肩负起重整乾坤的责任”。而至二十世纪八十年代,就变成了“生存还是毁灭”了。

究其原因,还是莎士比亚的金句恰好触动了时代的情绪,并可以成为每个时代的表达物。正如莎剧的世界,正是微缩版的现代世界。而莎士比亚,一手开启了现代世界的潘多拉魔盒。

我曾在课堂上比较过埃斯库罗斯的俄瑞斯忒斯三联剧和莎士比亚的《哈姆雷特》,二者的故事都是“王子复仇记”,都是家族伦理与国家政治,或许《哈姆雷特》正是俄瑞斯忒斯三联剧这一类主题的支脉,但是二剧的过程、对故事的处理又是非常不同。

在三联剧的第二部《奠酒人》里,俄瑞斯忒斯对叔父的复仇非常干净利落,对母亲的复仇也仅仅在短暂的争辩后就告已成功。但是到了《哈姆雷特》,尽管当国王的鬼魂对哈姆雷特诉说了这桩惨事,但哈姆雷特依旧犹豫重重,不但要去亲自验证鬼魂的话,通过《捕鼠机》这部戏中戏来证实,而且一再延缓复仇,直至最终剧中主要人物全部死去。

这样一个古老的家族血仇故事,莎士比亚赋予了剧中人以丰富的内心感觉(或者如后世所说由文艺复兴而来的对人性的开掘),所以便有“一千个读者就有一千个哈姆雷特”之说。帕斯捷尔纳克的《哈姆雷特》诗云:“语静声息。/我走上舞台。/依着那打开的门/我试图探测回声中/蕴含着什么样的未来。/夜色和一千个望远镜/正在对准我。/上帝,天父, /可能的话,/从我这儿拿走杯子。/我喜欢你固执的构思/ 准备演好这个角色。/而正上演的是另一出戏。/这回就让我离去。/然而整个剧情已定,/ 道路的尽头在望。/我在伪君子中很孤单。/生活并非步入田野。”正是这种现代人内心的喃喃自语。 莎士比亚化身为古希腊神话里的潘多拉盒的开启者,将现代世界里的复杂事物都一一放出。

莎士比亚的中国译者朱生豪描述多年玩味莎剧的感觉:“盖莎翁笔下之人物,虽多为古代之贵族阶级,然彼所发掘者,实为古今中外贵贱贫富人人所同具之人性。故虽经三百余年以后,不仅其书为全世界文学之士所耽读,其剧本且在各国舞台与银幕历久搬演而弗衰,盖由其作品中具有永久性与普遍性,故能深入人心如此耳。”这大概能代表后世对莎士比亚的一般看法。

制造莎士比亚

莎剧的研究与演出如今往往是“分歧的想象”。莎剧的研究者努力追寻真正的莎士比亚,譬如,要找到由莎士比亚书写的剧本原本,但这几乎是不可能的任务。因为,由莎士比亚亲自校定出版的作品,只有他的十四行诗集。诸多莎剧剧本,都是在莎士比亚身后出版,由出版商与昔年同事“制造莎士比亚”的结果,不仅在排印上较为混乱,连当初的署名是否莎士比亚,也无关紧要。这是由文学史上诗与剧本的等级地位所造成,犹如今日的严肃文学与通俗文学。再如,时至今日,戏剧编剧被称作剧作家,在文学史上有了一席之地,但大多数的影视编剧,仍然不被看作是“文学”,还处于文学金字塔的底端。

这种状况,导致了对“真正的莎士比亚”产生了争议。而且,当莎剧出版后,有一段时间,如同文学史上的世代更替,莎士比亚被认为已经过时,几乎很少上演,似乎行将成为文学史上的失踪者。

但是,印刷业的发展“挖掘”了莎士比亚。莎士比亚逐渐成为经典作家的标志,剧本开始大量印刷,。一幅在莎士比亚去世若干年后出现的油画上,画的是一个贵族的肖像画,而贵族手中拿着一本书,就是《哈姆雷特》。

随着莎士比亚被经典化,莎剧频繁上演,但与莎学的“求真”相对,莎剧的演出往往更突出“求变”,莎剧演出并不太追求“原汁原味”,而是经常将之改编,莎剧仅仅是一个故事框架,或知识背景,改编者、演出者往往加入自己的元素,称作“我们时代的莎士比亚”,从而呈现出千姿百态、花样翻新的莎剧面貌。

譬如《罗密欧与朱丽叶》本来是悲剧,但是在莎士比亚去世后不久,就有喜剧版的《罗密欧与朱丽叶》上演。最好玩的是,一天上演悲剧版,隔天再上演喜剧版。

就拿最近上演的皇家莎士比亚剧团所演出的莎士比亚历史剧来说,皇莎力图呈现原汁原味的莎剧,复原彼时莎剧演出的场景,很少做出改动,但盛名之下,观众的观感却是些许失望。相反,立陶宛OKT剧团对《哈姆雷特》的重新演绎,用灯光布景及其它舞台手段,建构了一个地狱般的场景,虽然有争议,但却被誉为“让许多观众第一次看懂了莎士比亚”。

莎士比亚在全世界的这种独一无二的地位,归根到底,离不开英语文化的霸权,前有号称“日不落帝国”的大不列颠,继以超级大国美利坚。四个世纪以来,英语文化借助于国家力量,遍及全球,并参与到诸多民族国家的现代文化的形成,因此造就了属于全世界的莎士比亚。与之相反,汤显祖则仅仅见诸中国的若干戏曲选本和零星舞台。近些年来,随着青春版《牡丹亭》的巡演和昆曲热,汤显祖也为更多人所知晓,但最新的逸闻是台湾大学王安祈教授带来的,她问学生《牡丹亭》的作者是谁,答曰:白先勇。