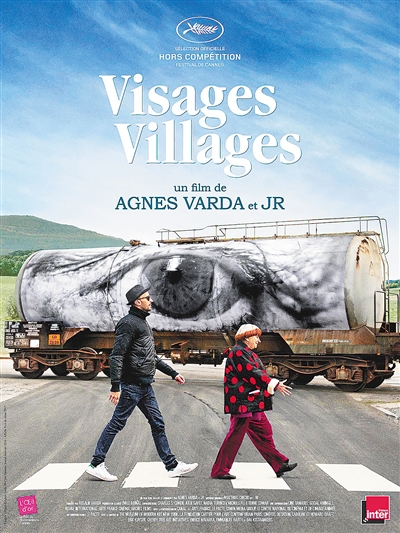

在美国《时代》周刊与英国《视与听》杂志选出的2017年度十大佳片中,一部不满90分钟的法国纪录片在一众故事片中显得特别,它是由“新浪潮祖母”——法国导演阿涅斯·瓦尔达与年轻街头艺术家JR一起拍摄的《脸庞,村庄》。

“我总是准备好去往村庄,去往单纯美好的风景,去往脸庞。”阿涅斯说,“JR做了我最想做的,为我遇见的脸庞拍下照片,这样我就不会在不久后遗忘了他们。”

《脸庞,村庄》这部片子边走边拍。阿涅斯和JR开着一辆改装过的小货车,行进在法国乡间、小镇。没有目标,没有行程安排,偶遇到的人,便成为他们拍摄的目标。此后,这些巨幅的肖像照片被粘贴到房屋、谷仓、通道、集装箱上,带给人们惊奇、感动、温暖与思索。

交融在一起的两个世界

阿涅斯与JR遇到的人,有工人、农民、咖啡店店员、邮递员、码头工人的妻子、落魄的老艺术家……他们是普通的老百姓,做工,生活,日复一日。阿涅斯与JR的到来,打破了平静,使他们看到了穿梭在飞尘间的阳光,看到了隐藏在庸常里的不凡,看到日常生活里的诗意。他们的拍摄过程告诉人们,诗意的发现与提升不过是举手之劳,日常使用的物件,转身即可能是艺术品的构件,如服务员手中的伞、老艺术家1300多个瓶盖、水塔、集装箱……

阿涅斯有腿疾与眼病,行走时总拄着拐杖,JR永远戴着帽子与墨镜。他俩坐在长长的台阶上,讨论刚刚拍摄的人们手举字母的照片。阿涅斯要求人们轻轻晃动,晃动使清晰的字母变得模糊。JR说:“实际上,你看到的是模糊的,但你很高兴。”阿涅斯反驳道:“而你看到的都是深色的,你也很高兴。其实这取决于我们如何看待事情。”她提出了纪录片的两种拍摄方式:保持距离,或者站在高处。

农民、矿工、店员、小镇居民,他们都深深地沉浸在生活的日常里,无法保持距离,也没有站在高处的机会。他们平时看到的与艺术家看到的,其实是两个世界。这两个世界实际上交融在一起,但因为视角的不同,一个隐藏了,另一个只呈现平凡庸常。艺术家要做的,就是将那个隐藏的世界展现出来。

所以,当人们将面包举到嘴边的照片被连接起来,当店员手持阳伞安坐在矮墙之上,当集装箱一个个被吊车叠起,当工人的群像在通道上举手呼应,惊奇感动的,不光是家人、游客,更是被拍摄者自己。一个工人说:“这很神奇啊,艺术也是为了让人们感到神奇,不是吗?”

艺术应该不光让人感到神奇,矿工街道最后的坚守者让尼娜,在看到自己的照片印在自家墙上时的表情,令人动容。那表情里有丰富的内涵,如她自己所言:“我还能说什么呢……”如果说,工人感叹的“神奇”中尚有发自内心的佩服,那么,打动人心的温暖则是落在地上的体贴与懂得,那是艺术中更神奇的力量。

暮年与青春的相遇

拍摄《脸庞,村庄》时,阿涅斯已年近九旬,JR33岁,这是暮年与青春的相遇,是夕阳与朝日的碰撞。高与矮,迟缓与敏捷,时常成为对比出现在这部纪录片中。

每完成一次拍摄,总会有两人安坐闲谈交流的画面,许多思想的光亮就闪烁在这些瞬间。他们谈论拍摄对象,议论各自的艺术作品,也开轻松的玩笑。

JR会毫不客气地对坐在椅子上晃荡着脚的阿涅斯说:“可惜你的脚碰不到地,这样你就不能想走就走。我得帮助你,你才能下来。”

JR还会这样说:“我给你的建议是,在一切完蛋之前,尽量多积累一些素材。”阿涅斯敏锐地反问:“你是怕我来不及了,是吗?”但这反问里,并无愠怒。而是接受,对年老,对力不从心的坦然接受。

一个傍晚,他们攀爬上一座带旋转楼梯的高塔,去看粘贴在对面水塔上的游鱼图片。JR利落地蹦跳而上,阿涅斯则手扶栏杆费力攀登。当JR呼唤阿涅斯告诉她“从上面看很美”时,阿涅斯说:“替我看看吧。我完成了本周的锻炼,还可以。”说完后,她没有再往上爬,而是停在了中间。这样一种坦然让人心折:一切不再必须拥有,可以即时放弃,那是一种老年人的智慧、 豁达、坦然。

当然,不可避免的,还有死亡的话题。在摄影家布列松的墓前,JR问阿涅斯:“你怕死吗?还是一点也不怕?”“不怕。我经常思考死亡。我不觉得我怕死,但最后一刻会是怎样我也不知道。我其实已经很想到那边去了。”“为什么?”“因为这样一切就结束了。”在阿涅斯的回答里,死亡是平静的归处,是不可知却也不必尽知的终点。

向死而生的坦然背后,是对生活里所有人与事的眷恋与慈悲。纪录片中,在卢浮宫里,青年跳跃着推着老人的轮椅,老人依托着青春的速度,一幅幅传世画作在他们面前转瞬而逝。画面流转,四季流转,那是一次在艺术通道里的完美穿梭。

阿涅斯说:“对我来说,每次相遇都是最后一次。”于是,JR拍摄了她的眼睛与脚,照片被粘贴在油罐车上。“你的脚和你的眼睛在讲述着一个故事,这列火车将替你去许多你已无法到达的地方。”列车缓缓驶出车站,黑白的照片缓缓前行。人的肉体终会消失,但想象力没有边界。

“此刻的脸庞”永在

纪录片中,在诺曼底海滩,JR发现了一个从悬崖上坠落到海滩中央的碉堡残骸。他们打算把阿涅斯的好友盖·伯丁的照片粘贴在上面。那是一张阿涅斯多年前拍摄的照片。涨潮前,照片粘贴好了。阿涅斯非常满意,“我想不出比这更好的了,盖看起来像个摇篮中的孩子,睡得很安详。”远看,碉堡倾斜的角度正好让盖·伯丁安然而坐,在空旷的海滩上,这碉堡呈现无限的宁静与美好。

但是,“第二天一早,我们过去看时,潮水洗涮掉了照片,转瞬即逝……海总有它的道理,还有风,还有沙,照片消失了,我们也将消失。”阿涅斯的画外音在风沙中响起。他们对美的转瞬即逝,似乎并无惋惜,仿佛辛苦努力就是为了转瞬即逝,而即使转瞬即逝,也仍要辛苦努力。

最终,他们前往瑞士小镇去见阿涅斯的老友戈达尔,戈达尔却只在门上留下一行文字,表达他的思念。他未能满足JR想认识他的愿望,也没有顾念观众期待重逢的心理。阿涅斯难掩失望,他俩坐在湖边,JR安慰她说:“我猜他是想说,你继续你的创作,他继续他的创作,或许你们的作品会彼此交汇,以一种预想不到的方式。”JR摘下墨镜,像33岁的戈达尔在年轻的阿涅斯面前摘下标志性的墨镜一样。那一刻,时光凝止,影像定格,但温暖流溢。一切无时无刻不处于消失之中,但“此刻的脸庞”永在。