■ 吴辰

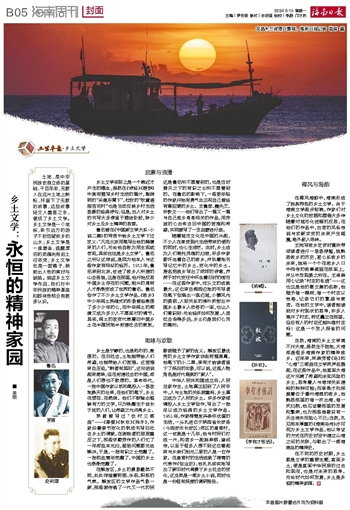

土地,是中华民族安身立命的基础,千百年来,无数人在这片土地上耕耘,并留下了无数的故事,这些故事经文人墨客之手,便成了乡土文学。乡土文学是一个地标,吸引远方的游子不时回望故乡的山水;乡土文学是一座堡垒,提醒漂泊的灵魂尚有后土可依凭;乡土文学也是一面镜子,映射出人性的美好与缺陷。细读乡土文学作品,我们对中华民族的精神基座和群体性格会有更多认识。

启蒙与浪漫

乡土文学实际上是一个晚近才产生的概念,虽然在《诗经》《楚辞》中就有描写乡村生活的篇什,陶渊明的“采菊东篱下”、杜牧的“牧童遥指杏花村”也是生动反映乡村生活场景的经典诗句,但是,古人对乡土的书写大多停留于描绘阶段,缺少对乡土及乡土精神的思索。

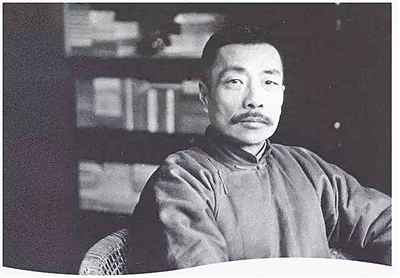

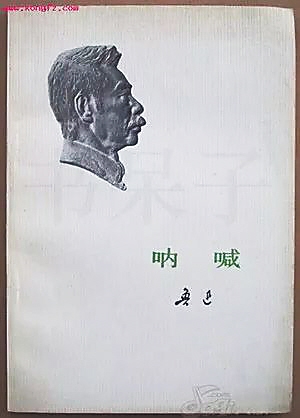

鲁迅曾在《中国新文学大系·小说二集》的导言中给乡土文学下过定义:“凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称为用主观或客观,其实往往是乡土文学”。鲁迅之所以这样说,是因为他本人与这些作家有相似的经历。1913年,鲁迅来到北京,住进了故乡人所建的山会邑馆,正是在那里,他开始反思中国乡土存在的问题,绍兴的周树人才渐渐变成了世界的鲁迅。鲁迅创作了不少乡土文学作品,《故乡》中少年闰土英雄式的形象曾经激荡了多少少年的心,而中年闰土的颓唐又成为多少人不愿面对的情节。其实,闰土的改变代表着旧中国乡土在半殖民地半封建社会的衰败,这是鲁迅所不愿看到的,也是当时普天之下的有识之士所不愿看到的。在鲁迅的影响下,一些更年轻的作家开始有勇气去正视自己曾经有意回避的乡土。王鲁彦、蹇先艾、许钦文……他们写出了一篇又一篇与自己故乡息息相关的作品,用赤诚的心去体会旧中国的苦难和希望,共同谱写了一支启蒙进行曲。

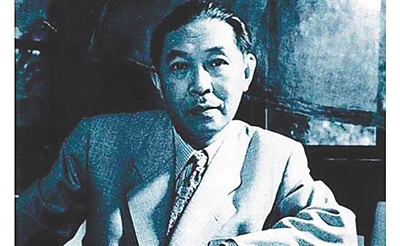

随着城市文化在中国的兴起,不少人在享受现代生活带来的便利的同时,也心生迷茫。此时,乡土成为人们寄托灵魂的归宿,许多作家都怀念着自己的故乡,并执着地书写记忆中的乡土、变化中的乡土。废名把故乡写出了浓浓的诗意,芦焚于时代变迁中怀念着旧时的街市……在这些作家中,沈从文的成就最大,这位来自湘西边地的书写者在笔下创造出一座边城,小镇风光的美丽、人际关系的淳朴折射出中国乡土最令人动容的一面,也让人们意识到:无论经济如何发展、人类社会走得多远,乡土仍是我们心灵的寓所。

咆哮与欢歌

乡土是宁静的,也是热烈的、激荡的。在旧社会,土地能带给人们希望,也能带给人们苦难。这苦难来自压迫,“耕者有其田”,这句话说起来简单,但在封建社会的中国,却是人们想也不敢想的。革命年代,一批中国作家以纸和笔投入一场改地换天的壮举,在他们的笔下,乡土在愤怒、在燃烧。他们不断输出铿锵有力的文字,只为唤醒生于兹长于兹的人们,让希望之光点亮乡土。

茅盾曾写过“农村三部曲”——《春蚕》《秋收》《残冬》,作家沿着季节变化的轨迹书写旧社会乡土的凋敝,在剥削者的层层重压之下,那些辛勤劳作的人们忙了一年却血本无归,温饱问题都无法解决,于是,一批有识之士觉醒了,一批热血青年觉醒了,中国的乡土也渐渐觉醒了。

在解放区,乡土的景象截然不同,处处洋溢着明朗、乐观、积极的气氛。解放区的文学作品气象一新,那些被传唱了一代又一代的民歌被赋予了新的含义。解放区最优秀的乡土文学作家非赵树理莫属,他笔下的小二黑、李有才给读者留下了深刻的印象,可以说,这些人物角色是时代造就的“新人”。

中华人民共和国成立后,人民当家作主,土地真正回到了人民手中,人与土地的关系被重构,乡土真正成为了人民的乡土。许多作家倾情投入乡土文学创作,写出了一批足以成为经典的乡土文学作品。1953年,作家柳青放弃条件优渥的生活,一头扎进位于陕西省长安县(今西安市长安区)郊区的皇甫村,这一住就是十几年,他与村民们打成一片,和老乡一起抽旱烟、谝闲传,以至于很多人想不到这位看起来与乡亲们别无二致的人是一位作家。在皇甫村的生活成就了柳青的代表作《创业史》,他扎扎实实地写出了新旧时代背景下乡土社会的变化,这当然是一部乡土小说,同时也是一份很有深度的调研报告。

椰风与海韵

在椰风海韵中,海南形成了独具特色的乡土文学。由于海南文学起步较晚,作家们对乡土文化的挖掘和塑造大多伴随着对城市化进程的反思,在他们的作品中,古老的风俗传说与求新求变的未来产生碰撞,格外耐人寻味。

王姹写故乡定安时喜欢带领读者进行一场场穿越,她熟悉故乡的历史,更心系故乡的未来,她将一个个在故乡人口中相传的故事凝固在纸面上,并从中发现美之所在。王卓森用心记录“村庄的私语”——这也正是他的散文集的名称,他赋予每一棵树、每一个村庄以性格,记录它们的繁盛与衰老。在他的文字中,读者能读到对乡村现状的思考,许多人离开了村庄,树还矗立在那里,但没有人的村庄还能叫做村庄吗?这是一个发人深省的问题。

当然,海南的乡土文学离不开大海,虽然生于陆地,大海却是很多海南作家的精神故乡。近年来,林森凭借《岛》和“心海”三部曲在文学界声名鹊起,在这些作品中,他直面大海这片充满了希望和未知风险的乡土,思考着人与海洋关系建构的种种可能;而李焕才则深爱着位于儋州海滨的故乡,他熟悉那里的每一次出海、每一次归航,他见证着那里的发展和繁荣,也为那些渔歌总有一天会消失而担心不已;当然,孔见那本厚重的《海南岛传》亦可视为乡土文学作品,他以考证的方式在历史时空中建立山海之间的关联,勾勒出了一部海南岛的精神史。

在不同的历史时期,乡土都是文学的重要主题,直面乡土,便是直面中华民族的过去和现在,也是对未来的思考。无论时代如何发展,乡土是永恒的精神家园。

本版图片除署名外均为资料图