■ 王凯

初夏时节,传来了著名表演艺术家石维坚去世的消息。初识石维坚,是因为他在《天云山传奇》中饰演男主角罗群。后来才知道他早在20世纪50年代就已登上舞台,成功塑造了刘邦、李白、孙中山、许云峰等栩栩如生的人物,赢得广大观众赞赏和认可。

石维坚是1949年后成长起来的新一代文艺工作者,一路走来,历尽艰难险阻,终于登上艺术高峰,可谓是“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。

从“戏迷”到演员

1935年,石维坚出生在古淮水与京杭大运河交汇处的苏北淮安,这是一个人杰地灵的好地方,处于中国南北分界线上,我国四大淡水湖之一的洪泽湖就在这里。

石维坚从小就是个戏迷,第一次看的是淮剧《吕洞宾三戏白牡丹》,戏台是老百姓用门板临时搭成的,非常简陋;第二次是在抗战末期,石维坚和小伙伴们走了很远的路,去看新四军文工团排演的新戏《渔滨河边》。后来到兴化读书,每天都路过一个戏园子,石维坚总是忍不住趴在门口看上一眼,不知从什么时候开始,居然无师自通地会唱两句“一马离了西凉界”之类的戏文。

1948年,石维坚考入国立上海高级机械职业学校,不久担任了学生会戏剧组组长,其间看了不少梅兰芳和马连良的戏。上海解放后,石维坚和学生会的同学们一起上街宣传,登台演出,非常活跃。这时恰逢上海人民艺术剧院演员培养学馆招收学员,爱好戏剧的石维坚从2000多名考生中脱颖而出,被录取为学馆学员,师从著名戏剧家黄佐临先生。

除上课外,黄佐临还安排学员积极参加舞台演出实践,石维坚参加了《抗美援朝大活报》《刘胡兰》《乡村的早晨》等话剧和独幕戏的演出,从中学到了不少表演知识和技巧。与此同时,石维坚还到上海郊区参加土地改革,并到朝鲜慰问中国人民志愿军,这些经历为其日后塑造角色打下了坚实基础。多年以后,石维坚在回忆文章中这样写道:

我认识到演员在舞台上要生活、要真实、要真挚、要有真情。而它的基础是生活……激情来源于生活,这是任何高超的表演技巧所无法代替的。这是我在上海人艺学习与工作最主要的收获,它一直影响着我的整个演艺生涯。

1956年8月,石维坚迎来艺术道路的一个转折点,从上海人艺调到北京,成为中央实验话剧院的一名演员。中央实验话剧院是刚刚组建的国家级艺术团体,人才济济,院长欧阳予倩、总导演孙维世都是赫赫有名的戏剧家,演员也是从全国各地抽调的艺术骨干,石维坚从他们身上学到了许多书本上学不到的知识。孙维世对石维坚等青年演员非常关心和爱护,经常通过艺术实践告诉他们做人和从艺的道理,她曾专门对石维坚说:“正剧、悲剧、喜剧、闹剧;正面、反面;中国的、外国的各种角色都要演,这样戏路子才会宽。如果认为自己是演小生的,就只演小生,那么你的艺术道路会越走越窄。”这番话对石维坚影响很大,后来他能创作出孙中山、刘邦、罗群、李白、许云峰等不同类型的角色,完全得益于孙维世等艺术家的教导。

艺术的本质是创造

改革开放后,石维坚先后参加了《天云山传奇》《孙中山伦敦蒙难记》《飘然太白》《红岩》《淮阴侯韩信》等影视剧和话剧的演出,塑造了许多令人难忘的艺术形象。

1981年,为纪念辛亥革命70周年,中央实验话剧院排演了《孙中山伦敦蒙难记》,石维坚在剧中饰演孙中山。关于这段经历。他在《形与神——孙中山形象塑造随想》中回忆说:“我演孙中山时,在首都舞台、电影、电视中还都没有出现过孙中山的艺术形象,无从观摩学习,所以只能请教文字资料,翻阅图片,看纪录片。”首先是外形问题,比如孙中山的胡子为什么有点往上翘?为什么很年轻便策杖而行?在对人物特征有了深刻认识后,石维坚对自己的化妆和表演都真正做到了形神兼备。

几年后郭宝昌执导电视剧《孙中山羊城蒙难记》,邀请石维坚再次出演孙中山先生。电视剧与舞台表演有很大区别,石维坚在拍摄现场总是注意镜头的角度,害怕上了镜头不像孙中山。郭宝昌注意到这个细节,特地告诉他:“你不要去想这些,要把注意力集中到人物上去,模仿一个孙中山是不可能的,只有去创造出一个孙中山来!”郭宝昌的话对石维坚启发很大,后来他在文章中专门写道:“从《孙中山伦敦蒙难记》到《孙中山羊城蒙难记》,我准备了六年。开始我极力求像,但它却像根绳索捆着我,经过几年的挣扎,才发展到求真,开始感觉到创作上的一种解放。”

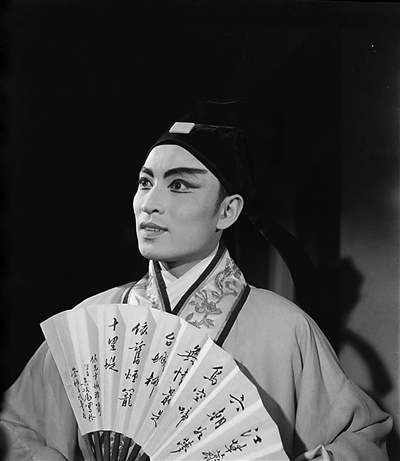

石维坚戏路较宽,既能扮推翻封建帝制的革命先驱孙中山,也能演狂放不羁的浪漫诗人李白。1982年,石维坚主演历史剧《飘然太白》。李白形象当时虽然未在话剧、电影和电视剧中出现,但在戏曲舞台上却有不少演员演过,著名京剧表演艺术家俞振飞就是其中一位。为了演好演活李白,石维坚专程到上海向老先生求教。

俞振飞家里挂着一幅《太白醉写》的彩色剧照,照片中“李白”醉态可掬,栩栩如生。石维坚被深深吸引了,俞振飞见状说:“我来演给你看。”随即在客厅中央连说带做地表演起来,演完又向他讲起扮演诗仙的心得体会。老先生言谈举止中流露出的热情,给了石维坚极大的教益,老一辈艺术家对后辈的爱护之情,更是让他永生难忘。

在重拍片中扮演角色很难,扮演一个曾由名演员创造过的角色更难。1999年,石维坚在红色经典剧《红岩》中扮演许云峰,这个角色多年前赵丹就在《烈火中永生》中成功饰演过,这对石维坚来说是个极大的压力。赵丹在致女儿赵青的信中曾经说过:“别人的东西再好,也绝不该去照抄——艺术家讲独创,匠人讲抄袭。”石维坚在《红岩》中既要学习赵丹的表演,又不能单纯模仿,而是学习他提倡的创作原则。事实证明,石维坚的艺术创造是成功的,他饰演的许云峰在表演处理上力求自然化和生活化,与赵丹版的许云峰有很大不同,这种变化符合新时代观众的审美需求。

执掌“青艺”

1991年3月,石维坚被任命为中国青年艺术剧院(简称“青艺”)院长,这是他人生道路上的又一次转型。

“青艺”前身是延安青年艺术剧院,1949年正式更名为中国青年艺术剧院,第一任院长是廖承志。石维坚上任时,我国正处于经济、文化和社会生活全面转轨的时期,剧院也要转轨,而转轨必须改革。石维坚在就职讲话中呼吁:“要一手抓戏,一手抓钱。没有戏,不是剧院;没有钱,排不了戏,大家也改善不了生活。”几年后“青艺”在五届“文华奖”中得了四个,另外还有一个组织奖,在文化部直属文艺单位中名列第一;经济方面也有很大改善,从开始时的亏损到后来的3800多万元存款和一座8000余平方米的大厦。

石维坚是演员出身,特别注重演员队伍建设。当时话剧院团普遍面临艺术力量外流问题,石维坚认为这既是挑战,也是机遇,话剧演员走向影、视、剧三栖是潮流所向,演员通过影视剧提高了知名度,再回剧院演戏,也有助于提高剧场效应。所以石维坚对演员外出拍戏不仅不阻止,还主动向影视部门推荐。但他有一条底线:剧院拍戏需要人时,必须以剧院为主。在这个背景下,出身“青艺”的张丰毅、吕丽萍、姜文、刘金山等人不仅成为大名鼎鼎的大牌明星,也为振兴话剧贡献了很大力量。

担任院长期间,石维坚名片上经常印着两个头衔,第一个是“演员”,第二个是“院长”。有人不解,石维坚这样回答:“因为对我来说,演员是一辈子,院长是一阵子。”