■ 海南日报记者 黎鹏

6月21日上午,海南医科大学正式揭牌。海南医科大学第一附属医院麻醉科主任医师周期在微信朋友圈看到这则消息后,既激动又自豪。海医是他的母校和工作单位,更与周家有着非比寻常的特殊缘分。“从父亲算起,我们家三代人中一共有四人先后在海医求学。”

72年前,周期的父亲周道璋考入当时的海南医学专科学校(海医大前身),毕业后在海南各地从医近70年;41年前,周期进入当时的海南大学医学部(海医大前身)学习,在校期间他勤奋刻苦,凭借自身努力获得留校工作机会;32年前,周期的妹妹周小柳考入海南医学院(海医大前身),毕业后选择和父亲一样成为一名耳鼻咽喉头颈外科医生;10年前,周期的儿子周志伟作为新生到海医报到,目前也已踏上从医之路。

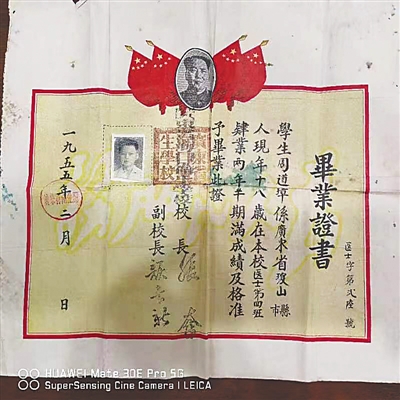

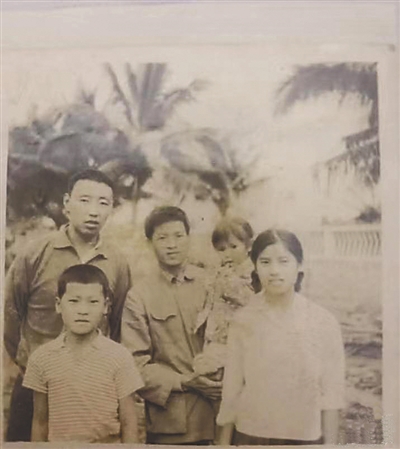

周家人保存着许多与海医有关的老照片及不同年代的毕业证书。祖孙三代聚会时,只要提及“海医”,大家就有说不完的话,那是他们共同的记忆和情怀。

周道璋:条件再苦,救死扶伤心不改

1935年,周道璋出生于海口琼山区三门坡镇的一个农民家庭,小时候看到亲戚家孩子得了怪病不幸去世,他暗暗下定决心,长大后要当一名医术精湛的医生,救死扶伤。

1951年,私立海南大学医学院与私立海强高级医事技术学校合并成立海南医学专门学校。第二年,学校更名为海南医学专科学校。也是在这一年,周道璋进入海南医专读书。

当时,海南医专的办学条件很差,教室和宿舍简陋,教学设备匮乏,遇到台风暴雨天气,校园里还积水。尽管如此,周道璋和同学们并没有埋怨消沉,他们刻苦学习,希望早日成为一名合格的医生。

1955年,周道璋以全班第二的优异成绩从学校毕业。父母希望他留在海口,他却主动申请到当时较为偏远的崖县红沙(今属三亚)工作,没多久调至黄流卫生院(今属乐东)。“我是一个年轻的医务工作者,人民最需要的地方,就是我的工作岗位”,这是1955年2月学校分配工作时,周道璋写在日记本上的几句话。

当时,从海口到黄流没有直达车辆,需乘坐卡车、拖拉机、牛车等,交通十分不便。令周道璋更苦恼的是,那个年代,当地村民普遍不相信西医,只信中医。他是学西医的,加上年轻刚毕业,村民们不相信他会治病。不忍心看着老百姓生病无处就医,他开始利用业余时间“补学”中医知识。

不久后,周道璋采用中西医结合的方法治好了一个患牛皮癣多年的病人,让许多人对他刮目相看。后来,他又治好了不少肾结石和痢疾患者。渐渐地,村民们接受和认可了这位从海口来的医生。

为及时缓解患者的痛苦,周道璋任劳任怨、不辞辛苦。有一次一个腹部受伤的病人被送到卫生院,因为没有手术设备,周道璋和同事只能简单处理,然后用担架把病人抬去崖县县城做手术,从黄流到崖县县城90多公里,3个人走了3天3夜才把病人送到。后来,卫生院有了一间小手术室,小到切脓疮,大到接生、缝合各种伤口,周道璋经常一个人完成。卫生院人手有限,周道璋不仅当全科医生,还学会了护士的技能,吸氧、吸痰、静脉注射他都做,刚出生的婴儿他一针就能扎到血管,有些婴儿出生时吸入羊水窒息,他就口对口把羊水吸出来,救了不少新生命。

第二代:“像父亲一样当一名好医生”

1959年,周道璋调到崖城卫生院工作,为了更好地和患者沟通,他逐渐学会了军话、黎话、苗话、儋州话、粤语等。因为医术好,经常有其他乡镇甚至外地的患者找他看病。

周道璋的女儿周碧琼回忆,那时周道璋经常加班,每天中午放学后,母亲让她和弟弟做得最多的一件事就是去医院叫父亲回家吃饭。可当她走到诊室时,总是看到一大群人围着父亲,父亲看到她就说:“我看完这些病人再回去,他们从很远的地方来,下午还要赶回家,你们先吃。”

“通常父亲回家后,还没吃上几口饭,就到了下午上班时间,他又返回医院接着看诊。”周碧琼说,由于经常不按时吃饭,父亲得了胃病。

“别人处理不了的急诊,来请父亲,他都是随叫随到。”周碧琼说,以前不时有急诊病人家属晚上来家里叫父亲,父亲总是背上诊箱、拿个手电筒,就跟着去了。

有些患者看完病后,没能赶上回家的班车,周道璋便把他们带回家吃饭。当时周家小孩多,粮食本来就不够吃,周道璋就让妻子去集市上买些地瓜、玉米补充。

“我之所以当医生也是受到了父亲的影响。”周期小时候经常看父亲做手术。他还记得父亲为一位受重伤的患者做手术的场景,“很多人趴在窗边看他操作”,这让小周期十分自豪。

1983年,周期参加高考,关于未来的职业,他心中已有答案。“那时是高考后成绩还没出来就先报志愿,我填报的所有志愿都是医学院校,下定决心要像父亲一样当一名好医生。”周期说,当年他的班主任为此还骂了他一通,因为担心这样填报会掉档考不上。结果是,周期有惊无险地被当时的海南大学医学部录取。

“当时海医还在龙华路校区这边,没搬到如今的城西校区,校园里比较拥挤,环境远不能和现在相比。”周期说,自己考入海医的成绩不太理想,在班上处于靠后的位置。但在校期间,出于一份热爱,他心无旁骛地遨游在医学知识的海洋里,进步很快。

到了毕业前夕,学校有12个留校名额,周期考了第十一名,顺利留校成为海南医学院第一附属医院的一名麻醉科医生。他工作兢兢业业,曾获得医院“十大杰出医师”和“中国好医师”等荣誉称号。

第三代:不约而同选择医学专业

周道璋的5个子女中,有4人读过医学相关专业。除了周期,大女儿周碧琼是一名护士长,小女儿周小柳是一名耳鼻咽喉头颈外科医生,和周道璋的专业方向一样。

“以前和父亲交流时,他经常跟我分享鼻窦炎等常见病的治疗方法,并常说要对病人好一些,看病是三分治疗、七分宽慰,如今我慢慢理解了这一点的重要性。”周小柳说,医生对患者的态度好,患者就更信赖医生,回去按医嘱用药,这样就容易达到好的治疗效果。

1995年,周道璋从三亚市人民医院耳鼻喉科主任的岗位上退休后,开起了诊所。2015年,周期注意到父亲讲话经常重复,反应也变得迟钝,便不让父亲继续看病了。不久后,周道璋被确诊患有阿尔茨海默症。

“关诊所时,因为担心父亲有抵触情绪,我们就说妹妹要借用诊所的设备,然后就把设备撤了。父亲清醒时会问,诊所怎么看不到病人了。由此可见病人在他心目中的重要性。”周期说。

周道璋对医学工作的热爱,不仅感染了儿子和女儿,还影响了孙子周志伟和外孙女李晨雨,两人不约而同地选择了医学专业。其中,周志伟2014年进入海医求学,毕业后成为一名医护人员。

“海医的学习氛围特别好,记得在校那几年,图书馆和自习教室经常爆满,要找个空位不容易。有一门病原生物学课程,老师授课非常精彩,大家赞不绝口。”参加工作后,周志伟会不时想起校园生活的点点滴滴。

周家人的海医故事,还在续写。今年5月,已经退休的周期接受医院返聘,继续在自己熟悉的岗位上发光发热。

本版图片均由受访者提供