■ 赵瑜

小说家阿袁同情两种类型的女性,其一是长相普通却内心丰富的中年女性,其二呢,便是小说集《可能的生活》中的三个女性。她们可以用一个词语来梳理——孤独。作为作家的阿袁,在日常生活中捕捉到了这种中年女性的孤独,她几乎扮演了一个树洞的角色,耐心地听她们讲述这些孤独的颜色分类,并记录下这些片段,便是这部小说集产生的原因。

小说是生活的一种投射,是小说家借助于小说里的人物言说他们的发现。

阅读阿袁,便知道,她就活在她的小说里。她在日常生活中阅读的小说篇目,她对于小说人物的理解,她爱吃的菜肴,她去过的商场,她购过的化妆品名称、价格等等。阿袁在小说里和她要写的人物一起活着。阅读阿袁的小说时,我常猜测,她笔下的那个人物“我”就是她自己,比如《镜花》里中文系的年轻教师朱朱。

小说《镜花》写了三个女性的困境,分别是“我”、苏邶燕和鄢丽。三个人物,声音最大的是苏邶燕,她的舅舅孟教授是大学的中层领导,正好负责“我”的教授职称的晋升。我呢,尽管文学修养很高,但还没有晋升副教授,所以在大学里不得不讨好孟教授,同意了苏邶燕来旁听孟教授的文学课。而鄢丽是小说中声音最小的那个。苏邶燕是一个文学爱好者,喜欢组织文学沙龙,“我”被邀请到她的沙龙里,讲一讲小说。正是在这样的机缘里,“我”认识了鄢丽。苏邶燕的困境在于,她必须演好一个幸福的女性。因为老公升职在即,两个人之间的龃龉会影响老公的仕途,所以,苏邶燕必须幸福,恩爱。而鄢丽的困境在于,她孤独又胆怯。她在多次试探中,选定了“我”来作为她的朋友。阿袁用“蚌一样的女人”来描述鄢丽的柔软。在素描鄢丽的内向与做人的紧张时,阿袁这样写她:“这是一个对自己和对世界都感到不安的女人。”而这样的鄢丽竟然向“我”讲述了她出轨的隐私。可是,在她的描述下,“我”一下子明白了,原来,鄢丽这个出轨的对象,根本不存在,这不过是一个孤独的中年女人为了对抗孤独而编造的故事。

如果说孤独分为十二个级别,那么鄢丽的孤独和苏邶燕的孤独其实差不了多少,一个在虚假的繁荣中扮演着自己并不喜欢的角色,一个虚构自己的婚外感情来达到自我安慰。两个人的孤独等级都在中位数,大概六到八级。而阿袁在《烟花》中塑造的“周邶风”则接近于满级的孤独,周邶风的孤独不仅仅是个体的荒芜,已经达到了病态和绝望的地步。

《烟花》中,周邶风依然在大学里教文学课。之所以用“依然”,是阿袁故意为之,她懒得更换小说人物的身份。周邶风上课因为爱拉家常被学生驱逐,成为学校里的争议人物。但她为人非常热情,很会讨好别人。周邶风讨好虞老师的方式是给她做好吃的,送她各种各样的礼物。直到有一天,住到了虞老师家里的沙发上。就差把虞老师的老公据为己有了。

阿袁在小说中这样描述周邶风的孤独:“我明白过来了,所谓找药膏看日出,都是借口。原来她睡不着,想让我陪她度过这黎明前的黑暗时光。说不定她早醒了,或者压根没睡,一直侧耳听着我们房间里的声音。所以我一出来,她就跟着从书房出来了。然后就用各种借口拖延我。我至今还记得她声音里的藕断丝连。那藕断丝连,在半夜,有一种孤苦无依的软弱。也就是因为那孤苦无依的软弱,吓到了我——怕被她一直纠缠下去,没完没了。”

周邶风的孤独在这天晚上达到了极值。她作为一个有家庭的中年女性,竟然因为极度的孤独,害怕一个人在自己家里睡觉,而跑到要好的朋友家里,借着醉酒,睡在她家的书房里。这样的孤独,是一种积极的抑郁症状,是想要找人将自己从深渊里打捞出来的病人。

在书中,阿袁引用了米兰昆德拉的那句话——比喻是危险的。如此的恰当。在男女之间,一个和身体有关的比喻,几乎就是一把钥匙,瞬间便打开了孤独女性的房门。

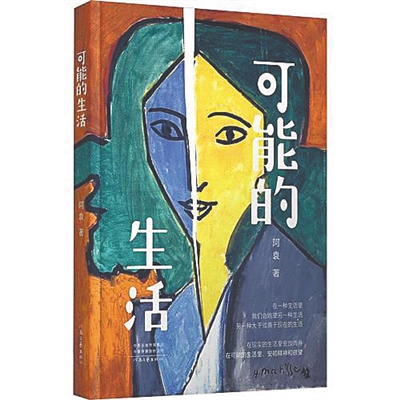

《可能的生活》是阿袁最新的小说集,在阅读的时候,总感觉阿袁将自己身边的友人出卖得差不多了。当然,所有文学创作都是个人史。阿袁小说中那些食物的细节,那些窗外的树以及书店里的摆设,都是她日常生活的经历。而小说中鄢丽和周邶风的孤独,只有阿袁彻底理解了,或者曾经拥有过,才会如此细腻地描述出来。大概中年女性的孤独都有相似之处,所以,在阅读阿袁的时候,我不由得会想到自己身边的女性的孤独。她们的孤独,如今被阿袁打捞出来。