文\本刊特约撰稿 赵文焕

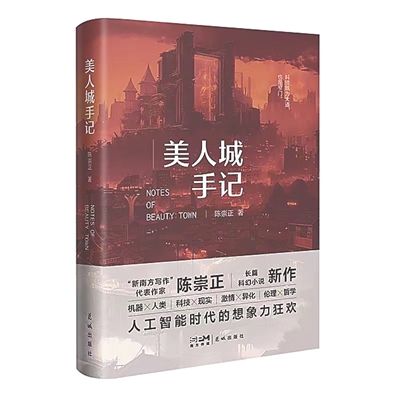

“新南方写作”通过挖掘“南方之南”的历史经验和文化资源,激活具有异质性和边缘性的地方精神,构建了具有自身逻辑和内在动力的文学生产场域。在这一方面,广东潮州籍作家陈崇正的创作颇具代表意义。他于2023年6月出版的长篇小说《美人城手记》以潮汕平原为背景,却“生长”出一座赛博科幻的美人城市。他以寓言迷宫的方式深入异化的现代性空间,在过去、现在、未来三位一体的时空结构中,凝聚理性与感性、日常与哲思、科技与人文等多重命题。他的创作既具有鲜明的地方色彩,又体现了宏大的世界视野,在极具想象力和实验性的科幻叙事中,隐藏着对人性的严肃反思和对人类命运的深沉探索。

潮汕文化语境下的科幻叙事

陈崇正的小说习惯于塑造一种新的空间形态,从早期作品《半步村叙事》中的景观空间到《美人城手记》中的进化关卡,都致力于构建这种空间形态,并赋予作者某种超越性的观察角度:“让我可以像一只大肚子的蜘蛛那样进行耕织,不是贴在地上,也不是飞在空中,而是获取了一个悬空俯察的自由视角”。以此为基础,《美人城手记》构建了别样的魔幻寓言城市叙事。在这趟通向“南方以南”的列车轨道上,陈崇正设置了一个个魔幻与科幻的元素试验场地,在现实机器的运作进程里由点成面,连接起时代性现实与普遍性精神。

具有新意的是,陈崇正并不是从地理历史的方位定向出发,而是在科技话语中将美人城放置于未来势能之中。在之前的《离魂术》《分身术》《黑镜分身术》等作品中,陈崇正通过造就现代意义流动的“真空”状态,表现出新世纪文学中南方话语的蓬勃生命力,展现出当代作家打破二元惯性、跳出现实束缚和眺望理想主义的勇气与决心。他在过去、现在、未来三个时间维度的共存支点进行突破与折叠,采取高密集的科幻浓度对低气压的社会生活进行了缓冲与中和,生发出最具生命力与想象力的科幻叙事,表现出独树一帜的美学风格。

陈崇正的写作方式,是将精神生命体的文化传统转换成为人类命运共同体的科幻文学,并有机生长在潮汕这一方具有崇尚不同文化的深厚传统的水土之中。陈崇正的笔下元素并不是地方区域文化的临水照花,也不是执着于分门别类的阵地认同,而是激活文化地理内部的审美风格,以在同质化、反全球化的潮流中,转型为“精神地理学”的确认。

此种潮汕文化语境的重心并不全在于民俗文化,更在于一代又一代潮汕人宗族精神的传承,从《香蕉林密室》历经坎坷又屹立不倒的二叔陈大同,到《美人城手记》肩负重任终奉献自我的星光二叔,再到美人城造梦师钟小界和木马营首领陈达瓦等。在“纯人类、机器人和后人类”的人类世界同智能机械的搏斗中,陈氏、关氏两大家族进行了世代式自我奉献与群体献祭,所有人的平衡支点与生命灵感架构起厚重的历史基调。

陈崇正的《美人城手记》以潮汕的生活形态为根基的热带雨林景象谱写元宇宙虚拟世界,并设置后人类人物的回忆挑战模式,而“科幻”本身在经历无数次挑战后被具象化成为一种精神意志的实体,科技与人文的边界通过文化语境的洗练达到一定程度的弥合,科幻作品的想象力审美逐步接轨在前沿性未来的索道。

寓言式写作及人性反思

陈崇正一向擅长通过寓言阐述人性,《美人城手记》以一种反进化论的离心姿态出现,以此打断单一文化的力量制衡,启发思考文化发展的可能性与多样性。“发展”的尽头不存在恒定的指向性,“美人城”似乎是陈崇正代表人类面对未来科技发展的一次文稿起草,一座建筑物的青春永葆需要人力、物力与岁月的供养,而在科技飞升的快进键下,建筑物投射出的阴影不断吞噬掉平地的面积,一时号称主体的人类被远远甩在了原地……

陈崇正的笔端落脚之处不再是单纯的人类文明与机械文明的较量,而是回归自身本性、思考个体人性、注重自然天性的角度,是极具创新与活力的。

从《半步村叙事》等一系列早期作品到如今的《美人城手记》,从人物的生命力延展到生命群落,从赛博文本到实地人间,陈崇正客观剖析出现代都市与异质乡土的多重交集维度,在潮汕乡土生长出科幻的种子,发挥魔幻寓言对于当代社群的启迪作用。而《美人城手记》通过整合、延伸和连接的方式,将“新南方写作”置于更长远的历史方位与地理组合的进程之中。