■ 周惠斌

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”苏轼(1037年—1101年)仕途坎坷乖蹇,因“乌台诗案”和新党执政,屡遭贬谪,直至海南儋州,但他从容达观,超然洒脱,以顽强的生命意志,展现出淡泊儒雅、坚韧不屈的性格襟怀和文人精神,为后人敬仰和楷模。

表现苏东坡在儋州生活日常的《东坡笠屐图》,历代都有临摹和创新之作,其中以张大千最为投入,产出也最多。

《东坡笠屐图》的诞生

1097年后,苏轼谪居儋州三年,与“古儋州第一文士”黎子云交往密切,“载酒过从,请益问奇”(《广东考古辑要》)。

据宋代费衮《梁溪漫志》记载:“东坡在儋耳,一日过黎子云,遇雨,乃从农家借蒻笠戴之,著屐而归。妇人小儿相随争笑,邑犬争吠。”宋代张端义《贵耳集》中亦有类似记载:“东坡在儋耳,无书可读。黎子云家有柳文数册,尽日玩诵。一日遇雨,借笠屐而归。人画作图,东坡自赞:‘人所笑也,犬所吠也,笑亦怪也。’用子厚语。”苏轼在儋州“戴笠穿屐”的故事,后来衍生为具有图像学意义的《东坡笠屐图》,长盛不衰,传承至今。

最早表现《东坡笠屐图》题材的,有两种说法。一说由琼州人所绘,据张友仁《惠州西湖志》卷十一“杨希铨《摹宋钱选东坡笠屐图》石刻”条所记:“石久失,有拓本,图为戴笠着屐冒雨状,原由琼州人所绘”。一说苏轼挚友、丹青高手李公麟听说这一故事后,绘制了《东坡笠屐图》(原画已佚,但明代画家朱之蕃有摹本传世),并题识:“先生在儋,访诸梨(黎)不遇。暴雨大作,假农人箬笠木屐而归。市人争相视之,先生自得幽野之趣。”

北宋以降,历代画家对“东坡笠屐”故事情有独钟,纷纷涉笔该题材创作,如元代的赵孟坚、赵孟頫、任仁发、钱选等,明代的唐寅、仇英、尤求、曾鲸、钱榖、张宏、朱之蕃、陈继儒、孙克弘、娄坚等,清代的黄慎、李鱓、华嵒、余集、费以耕、张问陶、宋湘、居廉、张廷济等,近现代的陆恢、王一亭、张大千、冯超然、程十发等。

他们笔下的苏轼头戴斗笠、脚蹬木屐,情状大致包括两类:一为“提衣型”:腰微屈,两手提衣,亦步亦趋向前迈进;一为“拄杖型”:一手拄杖,一手提衣或举手,怡然目视前方。这些作品或工笔淡彩,或白描写意,或兼工带写,着意表现苏轼闲散野逸的意趣、与民相亲的风范和笑对人间厄运的旷达,旨在扬东坡韵事、传东坡情怀。

《东坡笠屐图》是千百年来苏轼最深入人心的经典形象,历代画家通过戴笠穿屐、俯身提袍、瞩目远视、意欲前行等典型特征,刻画了文人雅士心目中苏轼的面部表情、衣着形态和精神面貌,以及在艰难困苦中别具怀抱的人格魅力、儒雅谦恭的品质风骨,赋予《东坡笠屐图》中国传统文人精神的图像范式。

张大千倾情绘写

张大千(1899年—1983年)是20世纪中国最具传奇色彩的国画大师,与苏轼同为四川人,一生钟情绘制传颂千古的东坡形象。

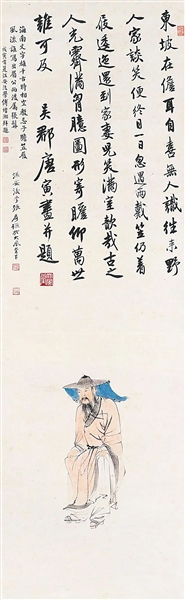

1938年,张大千仿明代画家唐寅《东坡先生笠屐图》(原画已佚,但有拓本传世),兼工带写绘制了《东坡笠屐图》(天津博物馆藏)。其构图为苏轼须髯飘逸,布衣装束,双手提衣,身体前倾,两脚前后错开,双目紧盯前方,将人物戴笠穿屐后紧张窘迫、无所适从、小心翼翼冒雨行进的情态,表现得生动逼真、淋漓尽致。画面上端,还模仿唐寅书体,原文照录了题画诗(原诗中“至家”,张大千写为“到家”):“东坡在儋耳,自喜无人识。往来野人家,谈笑便终日。一日忽遇雨,戴笠仍着屐。逶迤还至家,妻儿笑满室。歆哉古之人,光霁满胸臆。图形寄瞻仰,万世谁可及。”以及唐寅的署款“吴郡唐寅画并题”,书迹酷似,显示了张大千高超的模写水准,并自署“汉安后学张爰抚于大风堂下”,钤“两到黄山绝顶人”“大风堂”“大千大利”白文印、“张爰”朱文印。

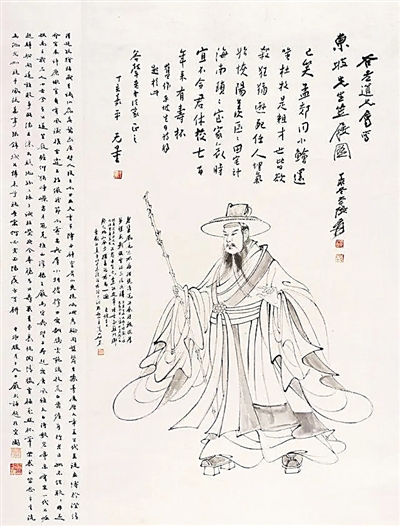

1941年,张大千在《东坡居士笠屐图》(吉林省博物院藏)中,描绘了苏轼头戴斗笠,身着长袍,脚蹬木屐,长髯隽美,衣袂飘飘,右手拄竹杖,左手微举,手指作拈须状,昂首站立的形象。题识:“东坡笠屐图,仿元人任子明笔。辛巳六月朔一日,敦煌莫高窟作,蜀郡张大千爰。”钤“张爰之印”白文和“大千”朱文两印。据此可知,该作是张大千根据元代画家任仁发(字子明)同名画作仿摹而成。彼时,张大千正在敦煌莫高窟临摹历代壁画,受此影响,作品赋色雅妍,不失为其早期人物画的精品力作。画上另有傅增湘和张朝墉的题跋,其中,傅增湘题曰:“……兹大千抚本,乃尔广颊丰,意公自海南得佛印书后,悟得丧齐生死,心与造化游,故尔心闲体逸如是耶!”揭示了张大千笔下的苏轼修悟琼州、参透生死、心闲体逸、豁达豪迈的胸怀气度。

作于1947年的《东坡先生笠屐图》(四川博物院藏),题识:“谷声道兄属写东坡先生笠屐图,丁亥冬大千张爰。”钤“张爰之印”白文印和“大千居士”朱文印。该图是张大千应朋友为纪念苏轼生日所请,在明代朱之蕃《东坡笠屐图》基础上绘制而成,与前述《东坡居士笠屐图》的构图大致相似,皆为头戴圆顶箬笠,脚着木屐,身穿宽大衣袍,只是纯以白描画法绘写人物形态。“谷声道兄”,即严式诲(1890年—1976年),现代藏书家,字谷声,又作榖孙,陕西渭南人,客居四川成都。

借画抒写人文情怀

苏轼一生颠沛流离,贬谪儋州后环境艰苦、前途渺茫、身心疲惫,然而内外交困下却戴笠穿屐,自得幽野之趣,凸显超然物外的洒脱个性,《东坡笠屐图》亦因此成为历代画家热衷表现的题材。张大千沿袭这一绘画母题,一改前人在各类文献、笔记、传说、画作中记述苏轼脸型长阔、颧骨高耸、胡须稀疏的外貌特征,着力呈现其浓密飘逸的长髯、丰腴圆润的面庞、安逸悠然的神态,突出了一代文豪旷达的处世态度及其乐观的人生哲学。

其实,张大千除绘写过多幅《东坡笠屐图》外,在不同时期,还曾以不同的造型,为苏轼传神写照,如1925年画过《东坡游赤壁图》,1934年作《东坡先生像》,此后还创作了《东坡居士行吟图》《西园雅集图》《前赤壁赋图》《赤壁图》《赤壁后游图》《坡公偃松图》《东坡居士吟望图》等,1950年绘《东坡拄杖图》,1962年画《坡仙赤壁图》,1973年还创作了《后赤壁赋图》,一以贯之地畅抒对乡邦先贤的心仪、追怀、崇敬和爱戴之情。

张大千乐此不疲地刻画《东坡笠屐图》,一方面体现了画家从苏轼身上感悟到即使身处逆境犹能释然磊落的襟怀,表达了自己对苏轼的无限敬仰;另一方面反映出张大千通过对隔代知音苏轼的种种描绘,藉以自况,并寻求实现自我形象的完善和提升。当一名朝廷官员、一位文化学者,在郁郁不得其志的时代境遇中,不仅能做到以诗书画排忧、寄情、抒怀,更能够戴起农家斗笠,穿起农夫雨屐,与民同乐。

《东坡笠屐图》是苏轼人格魅力的集中展现,他在谪居儋州期间那种泰然自若的文人精神,那种集儒家的积极入世与道释的超然出世于一身,正道直行与齐得失、超生死的人生观,无疑具有超越时空的价值和意义,成为包括张大千在内的历代书画家自我追求的典范标杆和理想寄寓。

(作者系上海市崇明区博物馆副研究馆员)