近日,法国画家高更的一幅油画以3亿美元成交,创下世界艺术品最昂贵价格成交纪录。

这幅画的题名用的是塔希提语译音“Nafea Faa Ipoipo”,意思是“你什么时候结婚呀”,画面中两名塔希提女子坐在阳光下的草地上,似乎正在倾述内心秘密,古铜色的皮肤和明艳的光照形成了强烈对比。令人称奇的是,高更将草地处理成大片的金红色,却一点儿也不令人觉得唐突,反而使整体的暖色调更加谐调。这幅画无论是构图还是用色都别具一格,洋溢着神秘浪漫的情调,充满了原始古朴的风味,既有丰富的象征意义,又有奇特的装饰美感,而正是这些特点使高更的作品独树一帜,在世界美术史上占有重要地位。

“蛮族”时光带来独特视角

保罗·高更(1848—1903)是西方美术史上极富传奇色彩的画家、雕塑家。他和凡高、塞尚并称为法国后印象派三大巨匠,对现当代绘画的发展有着非常深远的影响。高更生于欧洲的文化中心巴黎,却逝于偏远的南太平洋岛屿。英国作家毛姆曾以高更的经历为蓝本写过一部著名的小说《月亮与六便士》,其中虽然对高更的生平与人格多有歪曲,但也正是这部小说让高更出众的才华与过人的勇气得到世人关注,而高更的人生经历以及他的画作所体现出的对于现代文明的深刻反思也是非常具有典型性的。

高更对于绘画艺术的重要意义,在于他把绘画的本质看作是某种独立于自然之外的东西,当成记忆中经验的一种创造,而不是一般所认为的那种通过反复写生而直接获得的知觉经验中的东西。和大多数同时代的艺术家相比,他的探索在更大程度上受到原始艺术的影响,特别是他对南太平洋热带岛屿的风土人情极为痴迷,这似乎要从他的家族背景和成长经历中追根溯源了。

高更虽生于法国巴黎,但一岁时就随家人从欧洲迁到南美的秘鲁,六岁时又从秘鲁迁回法国。幼年的这段异国经历在高更的心灵中打下极深的烙印。他的母系家族作为有着印加人血统的秘鲁显贵,居住宅第和生活方式都极富 “野蛮奢华”的原始情调。多年以后,高更回忆道:“我有很惊人的视觉记忆,我记得这段时光。”可以说,正是这段置身于“蛮族”的时光,使高更能够以截然不同于普通欧洲人的视角来观察世界。也正是因为他天性敏感、情思缜密,方能深刻体会热带原始风情中所蕴含的巨大生命力。

高更幼年时所居住的秘鲁首都利马,地处南半球,濒临南太平洋,是世界有名的“无雨之城”,终年气候晴和。阳光、绿荫和五彩缤纷的南国风物给儿时的高更留下太深的印象。他从来都为自己有印加血统而自豪,常说“我们印加人是从太阳上下来的,迟早还要回到太阳上去”。幼年生活氛围中浓郁的原始情调对高更来说是刻骨铭心的,而这种情调与他回到欧洲后的生活是如此格格不入,这也正是成年以后的高更“野性难驯”的缘由。实际上,在拿起画笔之初,他的艺术倾向就已确立,这种倾向与其说是“创造”,不如说是“回想”,是对往昔梦幻般生活的追忆。

弃商从艺追求理想

从秘鲁迁回法国后,高更在奥尔良的一所神学院附属的学校里接受了教育。1865年,当高更17岁时,他自作主张地在商业海军学校注册为驾驶见习生,随即登上“卢兹塔诺”号商船,作为助理水手开始了从法国的勒阿弗尔港至巴西的里约热内卢的航行。这次航程让他重温了热带风光,而同行水手所叙述的在塔希提岛(Tahiti)的冒险经历更唤醒了他潜意识里对南太平洋海岛的狂热之情。此后,高更随船不断出航,足迹遍及南美、地中海和北欧,甚至到过印度。高更在日后的美术创作中所表达的境界远高于同时代的欧洲画家,这和他丰富的阅历、广博的见识是密切相关的。

1871年,高更结束了水手生涯,进入巴黎的伯尔汀证券交易所任职。此时的法国在结束了德法战争之后进入飞速发展的经济复苏时期,商贸兴旺,股票持续上涨。时运颇佳的高更迅速进入社会富裕阶层,并于1873年娶丹麦女子梅特为妻,此后两人共养育了5个子女。高更热爱自己的家庭,然而他也难以抑制内心深处对于艺术的迷恋。在一本正经地作着股票买卖的同时,高更是一位热情十足的“星期天画家”,几乎将所有的业余时间都花在绘画以及与画家们的交往上。他和当时法国著名的印象派画家马奈、德加、毕沙罗等人密切接触,收购了相当数量的印象派画作,而他自己创作的油画与雕塑也得到这些专业画家的赞许。

1883年,法国证券市场崩溃,高更被迫辞去了经纪人的工作,进而迈入职业画家行列。金融市场的骤变是高更决定弃商从艺的重要客观原因,但却不是根本原因。环境的变化对一个要改变自己命运方向的人来说永远只是一个从属的因素。迫使高更做出这一决定的是他心灵深处对自由的渴望和不安于现状、希望使生命永远富有活力的本性。

此后的岁月里,高更在远离家庭的苦境中奋力探寻艺术真谛。经过在法国北方布列塔尼地区的数年逗留,高更的艺术迅速走向成熟,个人风格日见清晰。在这地远偏僻的小港渔村,由于尚未受到工业文明的入侵,当地居民敦厚开朗,生活节奏舒缓自在,依然保持着原始古朴的风情,这与当时浮华堕落的巴黎截然不同。布列塔尼唤醒了高更心底被埋没已久的野性意识的冲动,他在此地创作的大量作品受到画界同行的高度赞赏。这使高更进一步认识到,绘画不是对自然的描摹,而是表达内心的一种手段。自然界的万事万物表现在绘画中,不是眼睛的视像,而是心灵的映照。这种从主观意识出发的艺术思想,使高更非常重视造型要素的独创性。他用高度简化的形体、概括有力的线条和单纯饱满的色彩来铺陈画面,力图创造一种有深刻内涵的装饰艺术。

曾想定居北部湾

1887年,高更和画家拉瓦尔一起去到中美洲加勒比海域的马提尼克岛(Martinique),发现此地是一个尚未与自然失去联系的世界,人们在这儿可以快乐地与自然界的花、树、鸟、兽和谐共处。尽管由于健康原因,高更在马提尼克岛只呆了半年就回到法国,但他在此居留期间所绘制的画作却以简洁的造型、明丽的色彩揭示了热带海岛的自然风光之美。他所描绘的树林、海滩、星空和其间的人类是如此和谐地联为一个整体,充分展现了成熟的绘画技巧和画家内在的精神追求。

1889年在巴黎举办了世界博览会,其中的东南亚展馆引起了高更的强烈兴趣。高更想去东南亚,想在位于越南和中国海南岛之间的北部湾一带居住。后来他又改变主意,想去非洲的马达加斯加“创办一个热带画室”。高更原本只打算离开法国一两年,但不久后在写给朋友的信中,他表达了彻底脱离西方世界的愿望,“马达加斯加离文明世界还是太近了。我要去塔希提岛,并在那里度过余生。我相信我的艺术还只是一颗种子,希望塔希提岛的原始和野蛮能让它得以萌芽。”

在塔希提岛找回内心宁静

1891年4月,高更出发奔赴塔希提岛。在长达两月的海上航行之后,高更于6月9日抵达塔希提岛首府帕皮提,正式拉开了他人生中最后的也是最为辉煌的一幕。

尽管对法国殖民者给当地带来的种种文明痕迹颇感失望,高更还是竭尽全力迅速融入到塔希提的土著人中去。他和土著人一起住在茅草屋里,吃着同样的食物,倾听他们讲述种种古老的传说。久已失落的宁静安详重又回到高更内心。塔希提岛的生活几乎是高更一生中最美好的时光,原始的土著风情和优美的自然环境成为他重要的表现题材和灵感源泉。这时期的作品中那种强烈而单纯的色彩以及流畅自如的用笔,都极富东方绘画的装饰格调。

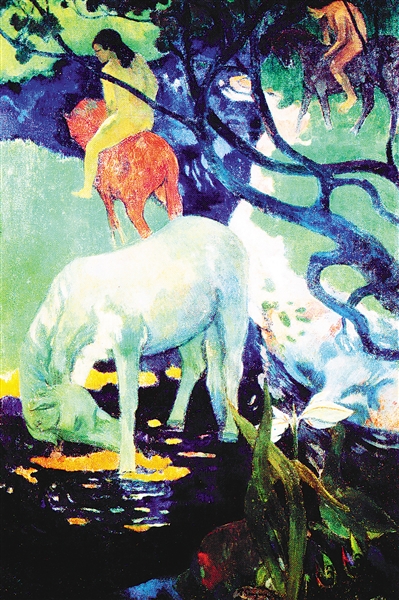

1898年左右,高更的艺术创作达到顶峰,他画出了《我们从何处来?我们是谁?我们往何处去?》这样的鸿篇巨制,也画出了包括《白马》在内的一系列歌颂人与自然的隽永之作。在《白马》中,画家的激情通过色彩得以完全释放,大片的红、绿、蓝色块交相铺陈,然而整体的调子是如此优美和谐。

在十九、二十世纪交替之际,西方社会的物质文明已经发展到相当水平,与此同时,物欲的追求替代了更高意义上的精神追求,而高更的出现无疑是个极大的亮点和震撼。这个傲慢的“野蛮人”既有着“不可一世”的自负,又时常表现得极为幼稚和天真,在为人处世方面的确不尽如人意,但他的画作却是那样的美丽而神秘,与众不同、充满魅力。显然,高更对南太平洋热带岛屿的迷恋源自他的血统和早年经历,但更重要的是,他在对热带原始风情的追寻中找到了一条自我认知之路,也为后来者开辟了崭新的艺术天地。

本版图片均为高更画作