■ 明斋

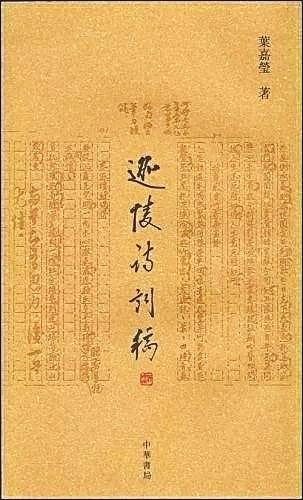

11月24日,国际著名教育家、诗人、中国古典文学研究泰斗叶嘉莹先生在天津仙逝,享年100岁。想起自己多年来与先生在文字里的交集,感慨颇多。几年前去西藏,我随身携带的,便是叶嘉莹先生的《迦陵诗词稿》。从阅读中我深切感受到,一部《迦陵诗词稿》,不仅是叶嘉莹先生个人的成长史,更是一代华裔学者励志自强、爱家爱国、自呈丹心的奋斗史与奉献史。

刀尺声中夜漏长

北宋文学家李格非曾说:“文不可苟作,诚不著焉则不能工。且晋人能文者多矣,至刘伯伦《酒德颂》、陶渊明《归去来辞》,字字如肺肝出,遂高步晋人之上,其诚著也。”(《宋史·李格非传》)同样的意思,近代王国维先生在其《人间词话》中也有过明确的表达,他说:“大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目。其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。以其所见者真,所知者深也。持此以衡古今之作者,百不失一。”披阅整部《迦陵诗词稿》,我认为,其最大的特点就是“真”,是“诚”,是发自肺腑,表达的是自己对于社会人生与生活际遇的切身体会。叶嘉莹先生也不止一次说过,她的诗词不是作出来的,是它们自己从胸臆中“跑”出来的,正如同王国维所说“其辞脱口而出,无矫揉妆束之态”。譬如,她在经历了失恃之痛后,曾写有《哭母诗八首》,可谓字字由血泪浇铸而成,不假雕饰,真挚感人。“八首”之六、之七写道:

本是明珠掌上身,于今憔悴委泥尘。

凄凉莫怨无人问,剪纸招魂诉母亲。

年年辛苦为儿忙,刀尺声中夜漏长。

多少春晖游子恨,不堪重展旧衣裳。

当时,叶嘉莹先生还处于青春年少阶段,平时有母亲的百般呵护与怜惜,无忧无虑,一片烂漫;忽然之间母亲撒手人寰,自己的身份也随之发生了巨大的变化,再加上当时身陷沦陷区内,而父亲又远在后方,环顾左右孤独无助,举目所见一片凄迷。她通过丧母前后自己身份的对比与一系列生活细节的描摹,把心中无限的哀伤和对母亲的思念之情,尽情地抒发了出来,出自肺腑,感人至深。

叶嘉莹先生随夫君辗转各地,居无定所,“天地茫茫,竟不知谋生何在”,然而,即使在这样的情境下,她也一直在作诗。后来她自己说,在当时那种悲苦的环境中,生存都成了大问题,根本没有写诗的欲望,那些诗都是自己“跑”出来的。而恰是这种从肺腑中流淌出来的诗篇,才更具有撼动人心的力量。

遥看灯火动乡情

1974年,在外漂泊半生之后,叶嘉莹终于有机会回到朝思暮想的祖国,其欣喜之情何如哉!长诗《祖国长歌行》开篇即写道:

卅年离家几万里,思乡情在无时已。

一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜。

银翼穿云认旧京,遥看灯火动乡情。

长街多少经游地,此时重回白发生。

……

后来,她向朋友介绍这首诗时,说:“飞机到达北京已经是晚上掌灯的时候,那时灯火还没有现在这么亮,我在飞机上远远看见稀稀疏疏的灯火,真是激动啊,眼泪止不住地往下流。”当时,虽然经济社会发展还没那么繁荣,但是,对于一位饱受战乱之苦且远离家乡多年的游子来说,看到新中国建设所取得的巨大成就,仍然心潮澎湃,激动不已。在诗中,她除了抒写见到亲人之后的惊喜欣慰之外,还细腻地描述了参观北京郊区的工厂与农村、山西的大寨、陕西的延安与西安以及上海、杭州、桂林、广州等地的见闻,对于祖国优秀而灿烂的文化、勤劳朴实的人民、秀丽壮美的风光等,她都给予了热情的讴歌与礼赞。

叶嘉莹先生不仅工诗,同时还是词坛妙手。她的诗词创作大致经历了三次变化:早年以抒写个人悲喜情感与描摹自然风物为主;青年时代饱受战乱与颠沛之苦,诗词境界亦随之开阔,由个人的情感抒发进而扩展到对社会苍生的思考,风格也越发顿挫而深沉;中年之后,涉世更深,特别是由于学术研究与讲学的需要,经常往来于世界各地,见闻逾广,感受逾真,诗情逾浓,无论是记游、叙事、写景、酬答、抒慨、言情,形诸篇章,更加汪洋恣肆,笔力纵横,浑然天成,不求工而自工。如《水调歌头·秋日有怀国内外各地友人》一词,云:

天涯常感旧,江海隔西东。月明今夜如水,相忆有谁同。燕市亲交未老,台岛后生可畏,意气各如虹。更念剑桥友,卓荦想高风。

虽离别,经万里,梦魂通。书生报国心事,吾辈共初衷。天地几回翻覆,终见故园春好,百卉竞芳丛。何幸当斯世,莫放此生空。

此词填于1978年秋天。当时,国内朝气蓬勃,人的思想与社会生产力都得到了空前的解放。国际形势也朝着有利于国家经济建设和社会进步的一面发展。叶嘉莹先生虽然还在加拿大不列颠哥伦比亚大学任教,但她同时还与美国哈佛大学的同仁们做着学术研究工作,且经常应邀外出讲学;她分别于1974年和1977年两次回国旅游探亲,接触到许多亲友和学者,对于国内外形势和祖国日新月异的发展变化,深有了解;对于祖国发展的美好愿景,寄予厚望;对于一个知识分子的责任担当,有着认真的思考。于是,作为一个极具有爱国情怀的学者和诗人,于秋高气爽之际,月色皎洁之时,不免触动了游子思归的情绪,便念远怀人,抒情言志。填此词时,诗人虽已年过半百,经历过诸多的挫折与磨难,但丝毫没有衰暮之气,而是深情款款,豪情满腔,喷薄而出。