■ 崔皓越

时间定格在公元978年五月初一的汴京崇元殿,吴越王钱弘俶北面称臣,“以所部州十三,军一,县八十六,户五十五万七百,兵一十一万五千,暨民籍、仓库尽献之”。这一幕“纳土归宋”,被热播历史剧《太平年》艺术化为一场为苍生舍社稷的悲壮史诗。荧屏之上,描绘中原大地的政权更迭与血火征伐,那个诏书中常作流贬之地的“崖州”(即今天海南岛),其真实面貌稍显模糊。

五代十国时期,海岛上的州官、渔民、灶户和黎峒山民,又过着怎样的生活?揭开历史的面纱,我们将看到一幅比戏剧更复杂、坚韧且生动的当时海南社会图景。

“保境安民”的两种回响

从公元907年朱温篡唐建立后梁,至960年赵匡胤建宋,53年间,中原先后历经梁唐晋汉周五个短命王朝。它们国祚最长不过17年,君主多为军阀出身,统治残暴且更替频繁。此外,南方及山西地区先后或同时存在吴、南唐、吴越等十个割据政权,史称“十国”。它们大多偏安一隅,注重保境安民、发展经济,与中原武夫政治形成对比。

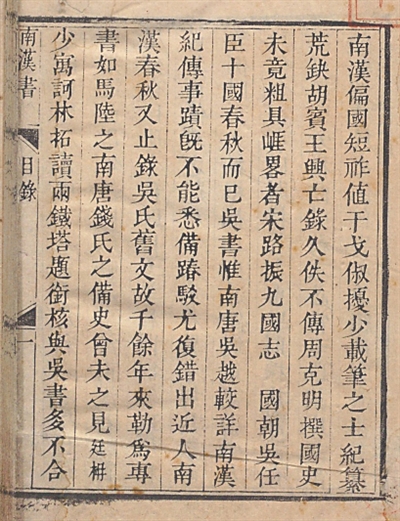

在“大分裂”格局中,海南岛归属十国之一的南汉(917—971年)。南汉都城在广州,据有今广东、广西、海南三地。谈论五代十国时的海南,实则是谈论南汉统治下的海南。

剧中吴越钱氏“纳土归宋”的悲壮,其政治智慧核心早在数百年前的岭南已有先声,即被誉为“中国巾帼英雄第一人”的冼夫人所体现。她历梁、陈、隋三朝,始终“尽赤心向天子”,还告诫子孙“我事三代主,唯用一好心”。冼夫人之“忠”非愚忠,而是“从道不从君”的至高伦理,她遵从的“道”是维护国家统一、民族团结与百姓安宁的正道。钱镠建立吴越国时定下“善事中国,保境安民”国策,后代恪守。最终钱弘俶“纳土归朝”,考量的是“浙民免锋镝之苦”。从冼夫人到钱王,可见一条贯穿数百年的政治智慧,真正的“保境安民”最高形式并非割据自守,而是将地方福祉融入民族统一与文明存续的历史洪流。

十国中,南汉统治者野蛮、荒淫、残暴,屠戮士人、宠信宦官,政权腐朽黑暗。那么,归属于该政权的海南命运如何?彼时,历史的吊诡性与海南的独特性迸发,因为这片热土获得了远离中原血腥漩涡的“太平”。

海南岛的真实底色

与《太平年》剧中“崖州”所象征的化外之地截然不同,五代海南并非权力真空的蛮荒。它被有效地纳入南汉的国家管理体系,呈现出一种低调而有序的日常。

考据《太平寰宇记》《舆地纪胜》《元丰九域志》等大量宋初文献,南汉对海南岛的统治是对唐代制度的延续与优化。

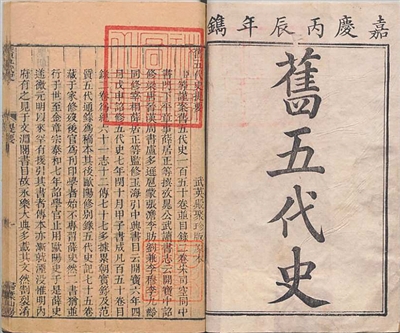

“全岛设置为琼、崖、儋、振、万安五州”,并基于实际省并了八个边远小县,形成“五州十四县”的务实格局。州县城池、治所多沿唐制,税收、治安等基础行政仍在运行。欧阳修《新五代史》曾漏载振州,但《续资治通鉴长编》《宋史》等史书确凿记载,振州在南汉及宋初一直存在,直到北宋开宝五年(972年)才改称崖州。

虽然没有南汉时期海南的详细经济数据,但从唐宋文献的连贯记载及物产传统,我们可以推断其经济生活的脉络。北部琼州、崖州的河谷平原,稻田应继续拓展。全岛特色的槟榔、椰子、荔枝、香料等作物,作为重要土产,通过官府征集或民间贸易,输往广州乃至更远的地方。宋代赵汝适《诸蕃志》称“鲜槟榔、盐槟榔皆出海南。商舶舆贩,泉广税务收数万缗,惟海南最多”,这种贸易格局在五代应已稳固。

儋州、振州等沿海地区的盐业,是重要的生产和税收来源。环岛渔业更是百姓日常生计之本。尽管不似宋代以后繁盛,但海南的珍珠、玳瑁、香料等特色物产,依然吸引着岭南和闽地的商人。海岛通过广州这个枢纽,并未完全隔绝于东亚沿海的商业网络之外。

南汉对海南的统治,是直接管理与间接羁縻相结合。汉官与戍兵主要集中在州县城池及周边交通要道,负责征税、治安与政务。而广阔的丘陵山地和内陆地区,仍是俚、僚等先民分支的世居之地,其首领(峒主、酋长)享有高度的自治权。这种“因俗而治”的模式,减少了民族冲突,使得汉文化与本土文化在沿海平原交界地带得以缓慢融合。

值得一提的是,唐代设立的统管全岛的“琼州都督府”,在南汉时已无记载,各州直隶广州。这种“分而治之”,虽削弱了全岛协同,却也使得海南不易因岭南核心区(广州)的单一政治变故而剧烈动荡,意外地获得了某种稳定性。

南汉政权对内的残暴,与其对海南这样的边缘之地控制力的薄弱并存。正是这种“薄弱”与海南孤悬海外的地理条件,创造了一个历史性的窗口。自汉末以来,中原每遇大乱,海南便成为避祸的乐土。至五代,此风更盛。苏轼在《伏波将军庙碑》中写道:“自汉末至五代,中原避乱之人,多家于此,今衣冠礼乐,盖斑斑然矣。”方志记载更为具体:明代正德《琼台志》载“自五代以来,中原人士,避地而南,流落兹土者众”,民国《儋县志》记“五代时,中原十二姓渡琼,聚居儋州海门一带,比屋如林”。这些移民,不仅有普通百姓,更有士族家系。

中原移民的到来,带来先进的生产技术、儒家文化,与本地俚僚族群缓慢融合。南汉的“间接羁縻”政策,客观上减少了官府对民间社会的粗暴干预,统治中心越黑暗,边缘海岛反而因祸得福,获得喘息与发展空间。苏轼晚年被贬海南,写下“稍喜海南州,自古无战场”的诗句,也印证了地理距离稀释暴政、民间自治填补权力真空、移民潮注入新生机共同作用的结果。

“崖州”的另一面

复杂的社会现实,使得“崖州”一词在五代历史中,充满了令人深思的双重悖论。翻阅《旧五代史》《资治通鉴》,那些被诏令“贬至崖州”的官员,几乎无人真正踏足海南:后梁名将王重师身为开国功臣,遭同僚诬陷“潜通外藩”,被贬崖州,诏书下达当日,追至的第二道敕令将其赐死,殒命中原;后梁勇将李思安因侍奉不周触怒朱温,先被贬柳州,再贬崖州,最终在被贬途中被赐死;后唐贤臣罗贯因刚直不阿得罪伶官与皇后,被流放崖州,次日未经审判便被斩杀于洛阳城门,暴尸示众……

海南师范大学周泉根教授在《海南历代贬官研究》中如此论断:“统治者对被贬者所执行的不是简单的发配边疆,而是文化的彻底疏远;贬谪制度不仅是对被贬者政治前途的一种摧毁手段,而且成为刑罚的极致,这种极致接近死刑。”

在实际的地理空间与经济社会运行中,海南岛凭借其稳定的州县建制——“五州十四县”、活跃的海洋贸易以及与岭南腹地的联系,维持着相对有序的发展。其悖论在于,珠崖本是贬谪诏书中文化诛心的“符号”,实则成了各色流人逋逃、世家大族的世外目的地;南汉腐朽残暴,却不妨碍其治下的海岛因朝廷控驭无力获得休养生息。

剥离《太平年》的艺术渲染,真实的五代海南渐渐清晰,它并非待拯救或定义的空白地,而是在分裂时代借地理距离与务实治理,维系秩序与生机的独特单元,这些碎片拼合出海南复杂坚韧的过往。

(作者系海南省典籍整理与研究基地特约研究员)