■ 海南日报记者 梁君穷

一栋老建筑,一片老街区,就如同一部城市记忆大书,历经岁月涤荡,刻录生活痕迹,古老的文脉融入日常、传承发展,在新时代获得了更加隽永的生命力。

但古建筑的保护并非易事,而是任重道远,千百年来,一代代有志者投身于此,为我们留下了民族文化的印章,也使古建筑保护的理念不断更新。回顾这些理念的发展脉络,可以让我们对如何看待古建筑保护,如何处理保护与利用的关系有更多审慎的思考。

古代 重意不重形

登上湖南省岳阳市岳阳楼,眼前豁然开朗,洞庭湖的美景尽收眼底,远处青山如黛,连绵起伏,与近处的湖水相映成趣,宛如一幅水墨画。此情此景,让我们不由得想起北宋文学家范仲淹所写的《岳阳楼记》,想起滕子京“重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上”的故事。

恍惚间,我们似乎以为滕子京便站在我们今天所站的岳阳楼上。但历史提醒我们,并非如此,岳阳楼有史可查的重修多达30余次。今天我们所见的岳阳楼,它的一砖一瓦与当年范仲淹所描述的岳阳楼都不复相同。形虽不存,但其意仍在,所以我们仍能从今天的岳阳楼中体会到《岳阳楼记》所承载的文化内涵。这体现了中国古代建筑遗产保护的一个理念:重意不重形。

当然,中国古代并没有现代意义上的古建筑保护,这与中国文化的特点紧密关联。中国近代建筑大师梁思成曾在《为什么研究中国建筑》一文中写道:“我国各代素无客观鉴赏前人建筑的习惯……重修古建,均以本时代手法,擅易其形式内容,不为古物原来面目着想。寺观均在名义上,保留其创始时代,其中殿宇实物,则多任意改观。”

这既是文化的因素,也与中国古代建筑选用的材料相关。中国古代建筑以木构架为主体,木材容易腐坏,木构架的房屋几乎每代人都得重修一次。而重修庙宇、祠堂、宫殿往往是值得称颂之事,被用以展现德行、功绩。这些重修,不会刻意仿古,而是依据当时的技艺和材料进行,更在意的是传承古建筑的意,而非形。所以今天我们走进岳阳楼景区,能看到历代的岳阳楼模型,它们形制不一。

当然,并不是说中国古代全然没有保护建筑的观念。正因为砖木结构的建筑容易损坏,因而历代都有针对建筑物的预防性修缮,在宋代,已有专人负责修城墙,他们叫“牢城”或“壮城”。到了元代,都城的士兵们除了打仗,还要定期检查和维修城墙。明清时期,更是有了固定的检查和修缮制度,叫“岁修”。在民间,老百姓也有维护自家房子的习惯,比如“捉漏”就是维修漏雨的地方。但这些做法更多的是为了保持建筑的实用与美观,与现代古建筑保护的出发点截然不同。

近代 从“焕然一新”到“复旧观”

任何思想都是一定时代的产物,先进的思想也反过来推动时代的发展。古建筑保护的理念亦是如此。如19世纪的欧洲,工业革命带来巨大的技术变革,推动经济社会飞速发展,也促进了各种思想流派的产生与发展,在古建筑保护领域,就产生了“修复”“反修复”“文献性修复”“历史性修复”等各种思想,奠定了现代古建筑保护理念的基础。

清朝末年是中国人开眼看世界的时期,受西方思想影响,国内一批知识分子首先进行了反思,重新审视传统文化的重要性。如梁启超于1901年提出“保存国粹”,强调“养成国民,当以保国粹为主,取旧学磨洗而光大之”。

另外,清末民初战乱频发,大量皇家建筑、陵寝、园林、寺庙因无人管理和维护,遭到劫掠和破坏,大量文物流失,保护文物和古建筑成了摆在知识分子面前的急迫问题。

不少知识分子积极探寻解决之道,如康有为较早就文物和古建筑保护问题表达了自己的见解。他建议加强对文物价值的挖掘和理解;保护可移动和不可移动文物;建立国家保护体制、保护组织;开展文物调查、登记及保护;建立国家博物馆系统等。在古建筑保护方面,他提倡建立保护机构、及时修葺及日常维护、开放供人参观或开辟为博物馆、旅游利用与保护相结合。其中许多理念和方法在今天看来仍有可取之处。

另有清光绪年间举人、《中国建筑史》作者乐嘉藻就中国古建筑保护提出了自己的观点。乐嘉藻虽是传统文人,但对建筑兴趣浓厚,其在20世纪20年代出版的《中国建筑史》是中国第一部建筑史著作。他认为古建筑的保存应该包括“物质上之保存”和“学问上之保存”。

所谓“学问上之保存”,就是进行测量、摄影、绘图、制作模型,并制作成书册发行让世人得以了解。最为难得的是,他提出建筑物本体的修缮,应“修补残破,形式彩色仍复旧观”。他所说的“复旧观”,已超脱传统修缮理念中“焕然一新”的思路,是中国知识分子在结合外来文化后,对古建筑保护的一次创新思考。

“修旧如旧”的理念直到今天仍在广泛运用。2013年“4·20”芦山地震,让四川省眉山市三苏祠的古建筑群严重受损,2013年8月,三苏祠开始闭馆维修。维修人员本着“以旧修旧”的原则,寻找同类原材料对破损之处进行修缮,以最大限度恢复建筑原貌,有些木料甚至选用的是百年以上的老料。江苏省南京市九条巷的曾公祠,是一座建于1891年的清代祠堂,其牌楼一度出现倾斜。2019年进行修缮时,为达到“如旧”的效果,施工人员拆卸了牌楼上的近4000块砖细并一一予以编号,修好倾斜部位后再一一归位、复原。

一九四九年后 从一楼一院到一村一城

1930年,中国营造学社成立,以现代治学方法研究中国传统营造技术,并逐渐提出了修缮原则,其一改因“重意轻形”以致随意改动的传统做法,更强调建筑本体的安全性与美学。

后来,梁思成等学者对国内的古建筑进行了全面的考察、测绘,提出了更为全面的古建筑保护思想与做法,包括开展民众教育、立法、培养专业人才等。

但梁思成对古建筑保护的整体性思考,更多体现在中华人民共和国成立以后。如1950年,梁思成和陈占祥共同提出《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》,史称“梁陈方案”,由于历史原因这一方案后来没有施行。又如在关于拆除北京市内牌楼的争论中,梁思成强调要超脱于单一的建筑物视角,从城市的尺度看待古建筑的保护。他认为,城门和牌楼、牌坊构成了北京城老街道的独特景观,城门是主要街道的对景,重重牌坊、牌楼把单调笔直的街道变成了有序、丰富的空间。

“一切建筑都不是脱离了环境而孤立存在的东西,它们莫不对环境发生一定影响。”这是20世纪60年代,梁思成在《闲话文物建筑的重修与维护》一文中阐述的建筑与环境的关系。他还给出了相应的建议,认为除了让文物建筑有足够的范围以便于保管,还要考虑观赏的距离和角度问题。“范围不可太小,必须给观赏者可以从至少一个角度或两三个角度看见建筑物全貌的足够距离。”他的这种整体保护的理念很快被国内文博界接受。

1964年,历史建筑保护领域里程碑式的文件《威尼斯宪章》出台,它同样强调了古建筑保护的环境因素。1987年形成的《华盛顿宪章》作为《威尼斯宪章》的补充,进一步扩大了历史古迹保护的概念和内容,提出了“历史城镇”“历史城区”的概念,认为环境是古建筑真实性的一部分,应保护历史地段的外部环境,保护、延续受保护区域的人们的生活等。这些国际文件的出台,体现了国际上古建筑保护思想的发展,在改革开放后的中外交流中,对我们的古建筑保护理念产生了一定影响。

2007年6月以来,福建省在泉州、漳州、厦门片区创建闽南文化生态保护区,不仅对泉州鲤城古街区、漳州南靖云水谣、漳州古街区、厦门集美学村、晋江五店市传统街区等地的古建筑进行保护修缮,还通过建设非遗传习所、培养非遗传承人等方式,传承推广南音、高甲戏、歌仔戏(芗剧)、剪纸、漆线雕等技艺,激活民间文艺社团,让古街区、古镇更有文化味。

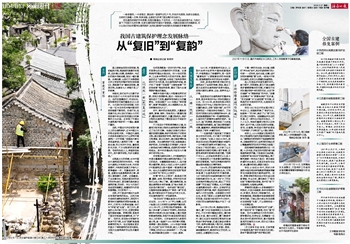

新时期 老街修缮兼顾“形”“魂”

千篇一律的仿古砖、仿古墙,炫酷的“声光电”技术,流水的游客铁打的小吃街……近年来,各式古城、古镇、古村如雨后春笋般“冒”出来,一些地方只有仿古建筑,没有文化底蕴和地域特色。

进入市场经济快速发展的时代,蛮力破坏、风雨侵蚀,都已不是古建筑保护最需要解决的问题,关键在于如何处理好保护与利用的关系,比如“拆旧建新”与“原貌保留”的冲突,“改善生活需求”与“原真性保护”的矛盾,“形式修缮”与“内涵挖掘”的平衡,这既是历史与现实的冲突,也是现在与未来的矛盾。

早在1992年召开的全国文物工作会议上,我国就明确了“保护为主、抢救第一”的方针,确定了以“保”为先的文物工作原则。但随着经济社会的发展,这一原则也开始存在争议。不少人认为,单独的重要文物可以这样保护,但对于嵌入百姓生活的古街道、老宅、古道等,单纯进行保护或者说“只讲保护、不讲利用”让人难以接受。

实际上,2019年国家文物局发布的《文物建筑开放利用案例指南》已提出:“建筑物的使用有利于延续建筑的寿命,应继续使用它们,但使用的功能必须以尊重建筑的历史和艺术特征为前提。”

回到海南的骑楼建筑探讨这一问题,10多年前,历经百年风雨的海口骑楼建筑破损严重,个别甚至已经坍塌。如果按照“修旧如旧”的保护理念,得了解究竟哪一种状态才是旧?破旧甚至坍塌的状态是旧,还是百年前车马往来、商业繁华的街头景象才是旧?

早在20世纪90年代,同济大学建筑与城市规划学院教授常青就带着学生在骑楼老街开展测绘研究。后来,常青领衔的规划设计团队经过细致调查、专业分析,最终确定了“修旧如故”的整体规划思路,其中的“故”不仅指建筑,也指商业氛围。

常青团队根据600多栋骑楼的不同现状,分类分级施策,具体包括保存式、恢复式、再生式3种修缮方式。这种修缮思路,既能整体延续骑楼老街原有风貌,又能让现代商业和生活模式在老街里“扎根”,不让老街变成一个古迹摆设场。

无论古建筑的保护如何“立新”,都不能空有“形”的重塑,而无“魂”的传承。在对古建筑进行开发利用时,要审慎评估、科学论证,在尊重每一位身处其中的居民的同时,最大限度保留其历史感和文化味,因为这才是古建筑的灵魂。

(本文参考书目:林佳、王其亨著《中国建筑遗产保护的理念与实践》,薛林平著《建筑遗产保护概论》等)

全国古建修复案例

陕西明长城建安堡保护加固工程

位于陕西榆林市境内的明长城建安堡建于明成化年间,属于陕西明长城“三十六营堡”之一,2008年被陕西省人民政府列为第五批省级文物保护单位。2013年,建安堡保护加固工程开始施工,历时3年完工,施工人员遵守不改变文物原状和最小干预原则,优先采用原材料和传统工艺,保持建安堡的真实性、完整性和沧桑古朴的历史环境风貌。

江西富田诚敬堂维修工程

诚敬堂位于江西吉安市富田镇,由当地王氏家族于明朝中期兴建。20世纪30年代,这里曾是江西省苏维埃政府办公地址。2013年3月,诚敬堂被国务院列为全国重点文物保护单位。诚敬堂维修工程2011年3月20日开始施工,同年7月20日竣工。修缮后,该堂成为红色影视基地、江西省级非物质文化遗产“喊船”传习基地及展示中心。

上海四行仓库修缮工程

1937年10月27日,上海四行仓库保卫战打响,由副团长谢晋元率领的加强营“八百壮士”与日军激战四昼夜,打退日军多次进攻,展现了奋勇抗敌的民族气概。2014年,上海对四行仓库进行整体保护修缮,还原历史风貌,恢复了仓库西墙上的8个炮弹孔和 420多个枪弹孔,重建上海四行仓库抗战纪念馆和纪念广场,将其打造为爱国主义教育基地。

河北北岳庙壁画保护修复工程

河北曲阳县的北岳庙始建于北魏宣武帝时期,清顺治十七年以前为历代封建帝王祭祀北岳恒山的场所。主体建筑德宁之殿内绘有唐代“画圣”吴道子创作的巨幅壁画《天宫图》。北岳庙壁画是具有重要历史、艺术价值的国之瑰宝。2012年7月,河北有关部门邀请敦煌研究院的专家对北岳庙壁画进行保护修复。

文字整理/罗安明

制图/陈海冰