■ 裴金超

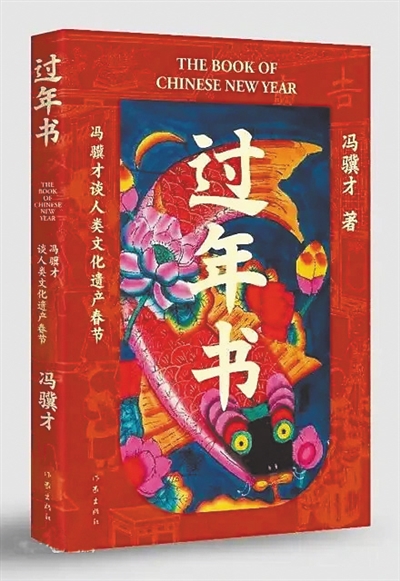

旧历新年前夕,大街上会挂上红灯笼,商场总是循环播放着那几首贺岁曲。人们都深感“年味”像被稀释了的酒,香气还在,醇厚已远。直到翻开冯骥才先生的《过年书》,纸页间仿佛有烟火味、蒸腾的馍馍香与孩童的嬉闹声,轰然撞进心里。这本收录了五十篇年俗散文的集子,并非一本精致的年俗说明书,而是一位文化守护者以笔为舟,在记忆与现实的河流中打捞年味根系的深情独白。冯骥才的多重身份——作家的细腻、画家的审美、文化学者的清醒,在此书中交织相融,让这本散文集既有文字的质感,又有思想的重量,更有对传统文化存续的赤诚担当。

五十篇散文,宛如五十盏在岁月长廊里次第点亮的小灯笼,照亮了一条通往“年”的精神原乡之路。这位以《俗世奇人》勾勒津门魂魄的作家,此刻褪去小说家的华服,披上了一件朴素的文化守夜人的长衫。书页间,他不再仅仅是故事的讲述者,更化身为一位在时光河流里打捞记忆碎片的渔人,而那些鳞光闪烁的,便是我们共同称之为“年”的文化基因。

冯骥才先生的笔下,“年”是活色生香,不再仅仅是日历上的红色数字,而是感官的全然复苏。他写“守岁”,夜如何一寸一寸从墨黑熬成鱼肚白,家人围坐,灯火可亲,静默里是光阴的重量与生命的接力。他写“娘娘宫”前的摩肩接踵,写那空气里弥漫的香火气、脂粉味、油炸吃食的焦香,汇成一股滚烫的、属于俗世的希望之流。最动人的莫过于爆竹——“一挂小鞭,拆开来,一个个地点燃,那清亮的爆响,能把心里所有的褶皱都烫平。”在他的文字里,“年”不是僵死的标本,而是带着体温、呼吸与心跳的集体记忆。

年俗从来不是孤立的仪式,而是中国人的精神图腾与情感纽带。那些龙旗、虎头、狮帽,不是冰冷的表演道具,而是百姓将神明从缥缈的九霄“邀”下人间,让福泽变得可触可感的一场盛大共谋。舞龙舞狮的热闹场景,被他解读出最本真的文化内涵:那些平日里象征威严的龙、寓意威猛的狮,在春节被百姓邀入人间,红绸翻飞间,神明不再是高高在上的符号,而是被拉进烟火生活的吉祥使者。这种“敬神而不媚神”的智慧,恰是中国年文化的精髓——我们不崇拜虚无的偶像,而是将对美好生活的期盼,寄托于具象的民俗之中,让神明成为生活的陪伴,让福气成为可感知的日常。这种对民俗的深度解读,让《过年书》超越了普通的散文合集,成为一把解读中国年文化的入门钥匙。

然而,冯骥才并非一位沉溺于旧梦的怀旧者。他的温情笔触之下,始终贯穿着一道文化学者冷峻而忧思的目光。他敏锐地捕捉到时代巨变在“年”身上刻下的痕迹。书中最令人心弦微颤的细节,莫过于他在年货市场上见到一枚只有指甲盖大小的“福”字,从门窗移至电脑,恰是传统与现代碰撞的生动注脚。传统的祝福形式仍在,但其依附的实体、其被仰望的空间,已从庄严的门楣迁徙到了闪烁的数码窗口。防盗门代替了笨重的木门,单元楼割裂了胡同院落的喧闹,当祭祀天地祖先的仪式简化成一条群发的微信,年的内核是否也在悄然流转?

这便触及了《过年书》更深一层的思考:传统并非铁板一块,它本身便是一部流动的史诗。冯骥才先生一遍遍书写相似的场景——守岁、爆竹、娘娘宫,这常被指为“重复”。但在我看来,这恰如年复一年的春节本身,是一种“固执的复调”。每一次书写,背景音都已不同:城市化、全球化、信息化的浪潮一波紧似一波。他在重复中丈量着变化,在不变的乡愁里定位着已然漂移的故乡。他并非不知改变,而是在深情回望中,试图打捞那些不应逝去的“传统民俗”——比如对自然的敬畏,对团圆的渴望,对时间更迭的庄重感。他提供的并非回到过去的窄径,而是如何在现代的坐标系里,为这些“传统民俗”找到新的锚点与表达。

或许,真正的传承,不是让旧物一成不变,而是让那份祈愿平安、珍重团圆、敬畏时间的精神内核,在我们这个时代,找到它鲜活、有力的表达方式。让“年”在每一代人的生命中,重新、真正地“过”起来。如此,纵使爆竹声远,门神画改易,那份由冯骥才先生纸笔间呵护下来的、属于中国年的温热灵魂,便能在新的岁月里,生生不息。