■ 海南日报记者 黎鹏

【编者按】

海南大学教授周伟民、唐玲玲伉俪,自1988年来到琼岛,就把他们的后半生悉数交付海南,尤其是1995年退休后,更是全身心投入到海南历史文化的调查、研究、交流当中,黎族的传统纺染织绣技艺、南海渔民的更路簿、海南移民的历史文献、散落民间的金石匾额等文化遗存,都是他们所关注和涉足的。

他们做学问,不满足于案头工作,而且还身体力行,开展田野调查,接触实物遗存,记录技艺流程,与文本互参互证,以求历史的真相和文化的真貌。

2024年5月20日,周伟民教授与世长辞,健康欠佳的唐玲玲教授已经无法从事研究工作有年,两位先生联手治史已成为绝唱,但我们相信周唐治学的态度和精神,对更多有志于海南历史文化研究的后来者必将产生深远的影响。

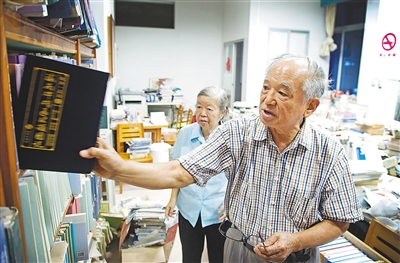

海南大学图书馆三楼,周唐工作室内的书桌上,静静躺着一个放大镜。边缘斑驳的它,在堆积如山的手稿和著作中,显得尤为醒目。

只是,那位曾与它朝夕相伴的老人,再也不会回来了。5月20日,海南历史文化研究专家、海南大学教授周伟民因病医治无效逝世,享年91岁。

修史填补空白

时间的指针拨回到1988年,55岁的周伟民毅然放弃在武汉稳定的工作和生活,和妻子唐玲玲南下来到海南大学,一起投身该校文学院建设工作,成为该院首任院长。

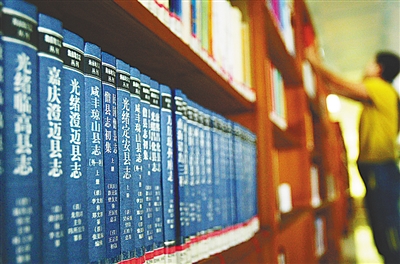

经过一番深思熟虑后,周伟民和妻子唐玲玲决定当海南历史的“拓荒人”,努力挖掘、整理、研究海南历史文化,为后来人提供研究素材。

“周老师之前主要研究明清诗歌理论,唐老师之前主要研究古典文学。”周伟民的科研助手陈虹回忆说,两位老师一开始都不是从事历史研究的,并且当时年纪也不小了,转换研究方向并不容易。

即使如此,周伟民和唐玲玲依然坚定地在历史研究道路上走了下来。1995年退休后,周伟民更是和妻子全身心投入到了海南史学研究上,只要不做田野调查,不去参会讲学,几乎都“泡”在工作室里。

“两位老师平时十分节约,我曾见过周老师穿的衣服,领子都破了,还是舍不得换掉。”周伟民和唐玲玲的学生、海南出版社副总编辑刘逸说。

虽然生活上简朴,但在田野调查和学术研究上周伟民和唐玲玲却特别舍得投入,他们会自费到省外乃至国外去找资料,自掏腰包收购珍贵的黎族树皮衣、龙被等实物,并将这些价值不菲的藏品和60多个书架的藏书一并捐给海南大学。

严谨认真考证史料

在想尽一切办法收集史料的同时,周伟民和唐玲玲还深入实地开展大量的田野调查,通过严谨的考证增强史料的准确性,为读者还原历史现场。

陈虹曾经听说周伟民早年开展田野调查时的“小石子”和“树叶”故事。“那时周老师去的是白沙黎族自治县南开乡的高峰村,他费尽千辛万苦,徒步百余里山路才抵达目的地。一路上,因不方便拿出纸笔记录路况,他边走边捡拾石子,采摘树叶,到村里掏出来一数——小石子32颗、树叶13片,这一路竟跨越了45道山溪。”

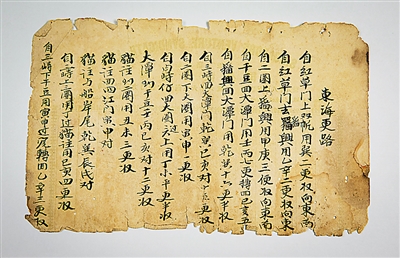

《更路簿》是海南民间以文字或口头相传的南海航行路线知识。然而,更路簿用海南方言记录,晦涩难懂,而且年轻的渔民出海都用卫星导航,能看得懂《更路簿》的老渔民越来越少。

为了解开这一“南海天书”的秘密,周伟民和唐玲玲通过租赁车辆、雇请本地翻译等方式,克服交通不便、语言不通等困难,到琼海、文昌等地走访老渔民,逐字逐句地向对方请教并做好记录。有时候,一次去没有完成计划,夫妻俩也不气馁,下次接着再去。

“前几年,我和琼海当地的渔民聊天时,他们还提起两位老师的事,在渔民们眼中,两位老人特别能吃苦,有的渔民和二老见过很多次面,彼此都熟悉了。”海南大学人文学院教授李彩霞说。

到基础一线开展《更路簿》研究,是周伟民和唐玲玲不辞劳苦奔波、努力搜集资料的一个生动缩影。为了研究海南南洋文化,他们曾先后十余次访问马来西亚,身影遍及东南亚各个国家;为了研究宋子文,他们在美国斯坦福大学待了1个多月,详细查阅了62箱资料;他们多次深入黎族居民住处,拍摄了1000多张相关照片……

从事出版工作的刘逸和周伟民在业务上有着多年联系,对其严谨认真的治学态度深有体会。“上周我去医院看望周老师时,他的床头还放着书稿,可能老人家觉得自己的日子不多了,一直跟我说想尽快地完成手头的工作,我只能安慰他别着急。”刘逸说。

关爱后辈成长

周伟民和唐玲玲潜心钻研历史、不计个人得失的精神,也感染着周围的人们。

“两位老人这么大的年纪却依然为海南历史研究不懈奔忙,这让我很感动。”作为周伟民、唐玲玲的学生,陈虹在目睹了老师醉心学术研究的过程后,从原来的单位离职,主动要求成为周唐二人的科研助理,帮助他们开展科研工作。

2003年入职海大后,李彩霞在图书馆找资料时认识了周伟民。“当时周老师很热情地带我参观他的藏书,耐心地解答我的问题。”李彩霞说,在周伟民的影响下,她对海南地方历史文化研究产生了兴趣,开始从事《更路簿》研究。

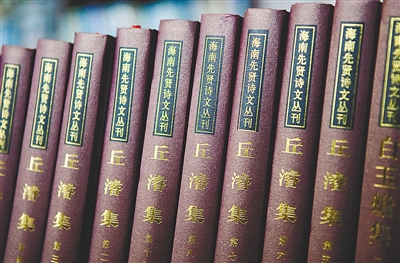

“前段时间我在找丘濬的家谱资料,一直没找到,后来向周老师求助,周老师还帮我在图书馆里找到了。当时看着白发苍苍的老人为我忙碌,心里既感动又惭愧。”李彩霞说。让李彩霞印象深刻的是,几年前唐玲玲由于身体状况不佳,需要通过轮椅才能出行后,周伟民只好一个人到工作室开展工作,即使如此,在海南地方历史文化相关的学术会议上,还是能够看到周伟民推着妻子轮椅的身影,听到他们热切呼吁各界继续推动海南地方史研究的声音。

“去年的一天,周老师问我是哪一年的,我说是90后,然后他说他刚过完90岁生日,也是90后。”在海南大学人文学院副教授管仲乐印象中,周伟民不仅是一个幽默风趣的人,还非常关注后辈成长,当知道他主要研究碑刻方向后,周老师还主动送他一套其在碑刻领域的研究著作。

工作室外的阳台上,周伟民种下的番茄苗长势喜人,深深植根于土壤之中,正如他多年如一日躬耕的海南历史文化研究沃土,将在未来开花结果。如今,在海南大学,许多专家学者继续着其事业,在更路簿、黎族文化等研究领域继续前行。