■ 伊拉

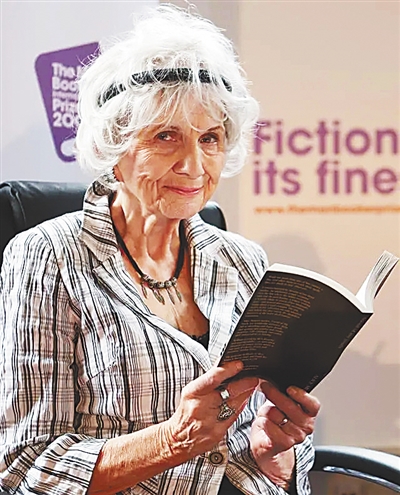

2024年5月13日,诺贝尔文学奖得主、加拿大作家艾丽丝·门罗在安大略省的霍普港去世,享年92岁。六十多年来,门罗一直通过短篇小说的视角来记录书写女性的日常生活,她的写作被《时代》周刊誉为“重塑了短篇小说艺术”。而美国小说家辛西娅·奥齐克则亲切地称她为“我们的契诃夫”——这是对于一个小说家的至高的评价。

2013年10月10日,艾丽丝·门罗获得2013年诺贝尔文学奖,成为第一位加拿大籍女性诺贝尔奖得主,也是第13位获得诺贝尔文学奖的女性作家。那一年,门罗82岁,因健康原因未能赴瑞典出席颁奖典礼,她的女儿出席了颁奖典礼并代她领奖。门罗在接受《卫报》采访时表示,她“一生都在写个人的故事”。这些个人的故事,却让她最终成为了女性主义文学书写的典范。

在摇篮旁写作的“契诃夫”

门罗是一位极其自律的作家,她说“停止写作会让我惊慌”。她的写作经历,烟火气十足却又充满传奇色彩。每个星期七天,她一天不落地进行写作,原生家庭的贫困,结过两次婚,患癌,等等,所有的苦难,都没能阻挡过她的写作。她一直坚持写作至80岁。

她说每天对自己的写作页数都有个定量,她会强迫自己去完成。年龄越增长,她强迫自己做某些事情的欲望就越强烈。她甚至把这种欲望当成了信念。

令人惊异的是,门罗的另一个令人瞩目的身份是家庭主妇,她是三个孩子的母亲,她每天被困于各种家务劳动中难以抽身,没有写作时间。每天夜晚,孩子们入睡后,她才开始坐在摇篮旁写作,她曾经对记者说:“大学时光是我这辈子唯一不用做家务的日子。”

因为难以长时间集中注意力,门罗的小说大多篇幅较短,故而,她最终被誉为“短篇小说大师”,而不是别的。有人开玩笑说,如果她单身,很有可能会成为“当代长篇文学小说大师”。

门罗的短篇小说以小镇女性为主角,展现了女性在生活中的种种困境,她认为写作需有激情和信念。她善于打破读者的预期,不同的作品,笔法也各具千秋。2009年前后,她在经受癌症的折磨。但她一直坚持写作。那段时期被病痛折磨的那些具体的痛苦,在她的文字里时有闪现。譬如《游离基》这篇小说的叙事角度,刁钻,但令人感觉新奇,有急速去阅读的欲望:

一个上门打劫的亡命之徒,告诉身患绝症、新近丧偶的寡妇自己刚刚杀掉三个家人。寡妇紧急编出一个天下大同的故事——关于妻子(她自己)如何毒死即将上位的第三者的故事。这是寡妇作为与凶手交换的“秘密”,得先把凶手稳住,给自己脱离险境的时间。

小说的最后,作者不动声色地告诉读者,这个故事至少有一半并不是编的,只是角色错位了,寡妇自己,才是那个曾经的小三……这种反转,令人惊悚之际,却又大呼过瘾。

劫匪夺门而出之后,妇人心里一阵绞痛,她的结论是:现在才明白失去那个男人的滋味,仿佛空气离开了天空。

能从这样的事件中得出如此结论的女子,自然不会只是一名困于家务中的家庭主妇。她说自己“一生都在写个人故事”。事实上,从37岁出版第一本短篇小说集《快乐影子之舞》一鸣惊人并为她赢回加拿大的最高文学奖总督奖开始,她就以每三四年出一本短篇小说集的速度,稳健地创作了14本书,她的文笔朴素、精准、传神,摘取了一连串国际国内的文学大奖,获得了各种荣誉,还被誉为“我们的契诃夫”。

揭示平凡女性的内心波澜

门罗从小生活在小镇上,她的短篇小说中的人物也都集中于小镇女性。她描写小镇上那些平凡的女性,她们有老有少,来自各行各业,或者像门罗自己一样,一辈子都在做家庭主妇。从表面上看,她们生活得平静、平淡,甚至是平庸的,但门罗善于撷取她们的独特处,她洞察着她们心灵深处的大小波澜。

对于门罗小说,我较为欣赏的一点,是她从来没有在小说中刻意地去探索所谓的生命答案,而是平实地描述小镇上这些平常的人们,她也不像一些作家一样,努力去追求人生观的通达,她就在小镇琐碎而复杂的日常生活里叙述。这些琐碎的生活日常,是小镇上的女人们内心波澜的起源。她们活得卑微、渺小而痛苦,她们在生活的这部“绞刑架”上跳舞。譬如《女孩和女人们的生活》,这篇写于上世纪60年代末的小说中的女性的处境与成长经历,与现在并无二致。

生活一直在轮回中。门罗通过《女孩和女人们的生活》中女主人公黛尔的视角,把小镇上各色女性的故事串在一起。值得一提的是,大多数时候,男性在门罗的小说里只是一种模糊的背景。女性自我的迷失,以及背后的深层痼疾,这些东西始终萦绕在门罗数十年的作品中,她不厌其烦地重复着,坚韧地在这块被宏大主题挤到角落的方寸之地上努力耕耘着。

门罗小说中的女性总能把“绞刑架”上的命运扭转成自己的命运,这或许是她能在世界范围内收获诸多读者的原因。这一点,在她的作品《幸福过了头》中有着充分的展示。这是门罗作品中的女性的魅力,也是门罗小说中蕴藏的一种魔力。“自由”是门罗在文学中追逐的一个主题,在她的不同作品中,这个主题变成了不同性格的女性心理成长的过程。她们是平凡的,而门罗著写的故事范围和复杂性并不平常,并且这种不平常一直在不断地扩大,她的声誉也在不断地提高。1980年,《你以为你是谁》入围布克奖,2009年获得布克国际奖,这对于短篇小说作家来说非同寻常。2013年,她获得诺贝尔文学奖,瑞典学院如此形容:“门罗以精致的讲故事方式著称,清晰与心理现实主义是其写作特色。”

透过“玉帘”看中国

门罗与中国的渊源挺深。2013年,门罗获得诺奖时,诺贝尔文学奖评委会、瑞典学院常任秘书彼得·恩隆德针对门罗和先她一年获得诺奖的中国作家莫言的相似性有过一段评论:“她的作品基本都是在写她的家乡,和去年的获奖者非常像,莫言的家乡高密东北乡在艾丽丝的作品里就是安大略的西南小镇,都是乡村地区,都有一条大河、一个小村庄,她的大多数作品里的故事都发生在那里,就像去年获奖的中国作家的作品一样。”

事实上,门罗在很早以前就与中国结缘。1981年6月,门罗曾到访中国,她是和杰里·葛德士、罗伯特·克劳耶奇、艾黛儿·怀斯曼、帕特里克·莱恩、 苏珊娜·帕拉第斯、杰奥弗里·汉考克一行7人应中国作家协会邀请前来的。他们和当时的中国作协副主席丁玲见了面,参观了北京、西安、广州等地并和当地作家交流。门罗还在广州庆祝了自己的50岁生日。门罗说这是“我一生中最棒的生日”。

回国后,他们合写了一本书《加华大:七人帮中国印象》,出版后引发诸多读者的关注。门罗所写的章节篇名为《透过玉帘》。来到中国的门罗对中国的一切充满好奇。她喜欢看人家的院子,留意行人的穿着,和陪同的中国姑娘兴奋地聊起后者自做的裙子……后来,她在《透过玉帘》里写下了对中国的印象,字里行间,显示了门罗对细节天生的敏感:

嗯,我更记得我们去过地方的那些细节,而不是参观的明信片上的那些景点……我最记得扶手椅,在阿黛拉(同行的加拿大女作家)举办派对的漂亮房间里,有一些红色的扶手椅。还有我卧室的窗帘,所有那些细节,历历在目,那些我能看到的日常家庭生活细节……我只想看寻常的东西,它们能伴随我。

她喜欢寻常的、真实的东西。在《你以为你是谁》中,她如是写道“将自己的生活变成故事并且讲给别人听的欲望”,这是门罗从她的祖先们继承到的基因血液。她是个会发出自己声音的人,她的声音就是故事本身。

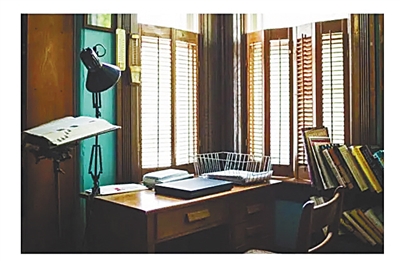

本版图片均为资料图