我们乡村习惯把母亲唤作娘亲。我娘在八十年前癸未之年的十月降生在今天屯昌县新兴镇卜文村委会一个叫三马六的村子里。这年的十月是闰月,初五的酉时她呱呱落地,当晚当空的弦月格外柔亮,遍野浮动月季芳香,她的爹娘为她取了个“月香”的名字,却未能带给她温馨浪漫的童年。

娘在七岁时,她爹娘就盘着一条粗糙的牛绳在村外的牛栏绝她而去了。

吃糖菜粥也长人。娘十二岁时,开始流离失所,跟着姐姐背井离乡,寄身于一个叫牛斗园的村子里。为了糊口生存,她勤快劳作,包揽了所有的家什活计。

娘嫁给爹后,缝缝补补,洗洗涮涮,勤俭持家,春播时在田间捡到三五个田螺,冬修期在溪渠提几只草虾,饭点时厨房里便飘出诱人的香气。父亲成为娘这辈子的依恋。我记得,有一年父亲被公社抽调去供销社烘荔枝一个月,其间还去过广东增城。父亲回家来只带十多颗被烘透的荔枝干,但母亲迎接父亲的是土罐里被热锅煎油炙干的三层肉。这也是我和大妹妹渴望多时的奢侈佳肴。

娘这辈子生有一个儿子和四个女儿。儿女们未能带给她意外的幸运与吉祥。她或许永生不会忘记,二女儿罹癌后期那枯竭的眼神和无助的痛苦呻吟。而在父亲走后,她只能在视频里,与坐轮椅的三女儿筛择着互相宽慰的话题。

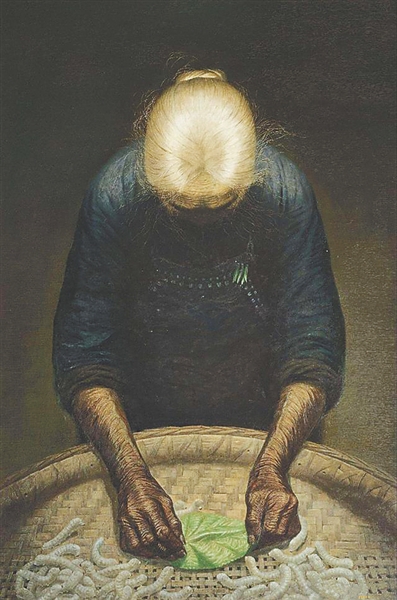

尽管娘斗大的字识不到半升,扁担躺在地上也不知道那是一个一字。但她与父亲合计勒紧腰带,啃萝卜,蘸盐花,也要供儿子读书。在村里,常见娘起早贪黑去井边淘洗补了又补的旧衣裳,晌午已过,她还在田野里忙活。

儿子读书参加工作后,与她却聚少离多。但儿子心里是惦着她的。

娘这辈子最欣慰的是,她与父亲在省城海口糊口两年多,那里物价高,但人的心情更高兴。她曾对旁人说,城里的光景是乡下总不能比的。但她和父亲因为语言不通,去医病时很难产生有效的交流,最终他们又迁回到那个尘嚣喧闹的小县城。

三年前,她中风多年的后遗症尚未痊愈,执意回乡下的父亲又因为一个喷嚏引发疝气嵌顿抛下孱弱的她匆匆走了。随后的两年时间,她仿佛失却了升腾的灵肉和魂魄,躯体成了一具虚幻的空壳,挺在日月的风中雨里。

今年是壬寅年,她八十岁了,依旧不肯进城居住。坚持独居在山清水秀的四英岭乡下。每一个周末,他的儿子都会翻过山峦迎着炊烟回到寂静的老家,陪着她一起吃饭,听她回忆那些陈年往事。娘住院时,虽然医生叮嘱过,她患过中风,运动量少,营养不能过剩,或成病染累赘,但作为儿女,看在眼里,她胃口还好,还是让她多吃些。可是端午临近,她又忽然病倒,再次中风脑梗。

今年农历五月廿二日八时一过,娘在弥留之际,星匿月隐,她一直等到她的儿子从海口赶回,俯跪在她身边,才撒手人寰,驾鹤西去。

母亲,我的娘!自从你瘫痪不能言语,我就知道你还有很多话来不及诉说,我无力回天,但我们母子还有梦。